你有没有过这样的时刻?某个加班到深夜的晚上,电台突然切进好汉歌的前奏,“大河向东流啊,天上的参星北斗啊——”你跟着吼完一整段,嗓子哑了,心里却像被热汤熨过似的,又暖又胀。

或者是在奥运会开幕式上,当刘张开嘴唱我和你的时候,你突然忘了身边有多少人,只看见他眼角的皱纹里,藏着整个北京城的夜色。

从少年壮志不言愁到弯弯的月亮,从不能这样活到凤凰于飞,刘欢的歌早就不是“歌”了。它们是80年代的喇叭裤,是90年代的录像带,是00年的MP3,现在,是10后手机里的“经典老歌”——但“经典”两个字,根本兜不住它们。

奇怪的是,这些年翻唱他歌的人不算少,从选秀新人到流量歌手,可每次热搜总有人说:“差了点火候。”“没那股劲儿。”

到底差了什么?是嗓子?是技巧?还是说,刘欢的歌,早就不是“唱”出来的了?

他的嗓子,是“酿”出来的,不是“练”出来的

第一次听刘欢唱千万次的问,我还没上小学。电视里演北京人在纽约,王启明在酒吧里唱,镜头一切,刘欢的声音像从云端砸下来的酒瓮,浓烈、醇厚,带着点苦涩,又有点甜。

后来才知道,他高中变声期没“倒嗓子”,低音能沉到地底,高音能飘到天上去。音乐学院的老师说他“天生一副唱歌的嗓子”,可真正让他把嗓子变成“乐器”的,是时间和故事。

他唱好汉歌时,没去过梁山,却把“该出手时就出手”的江湖气,唱得比谁都像——那是90年代中国人骨子里的豪情,下海潮、万元户,谁都觉得自己能“闯出一片天”。他唱弯弯的月亮时,胡同里的槐树还在,夏夜的凉席还没收,他把“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”的忧伤,揉进了每一个字里——那是离乡人的软肋,是游子的乡愁。

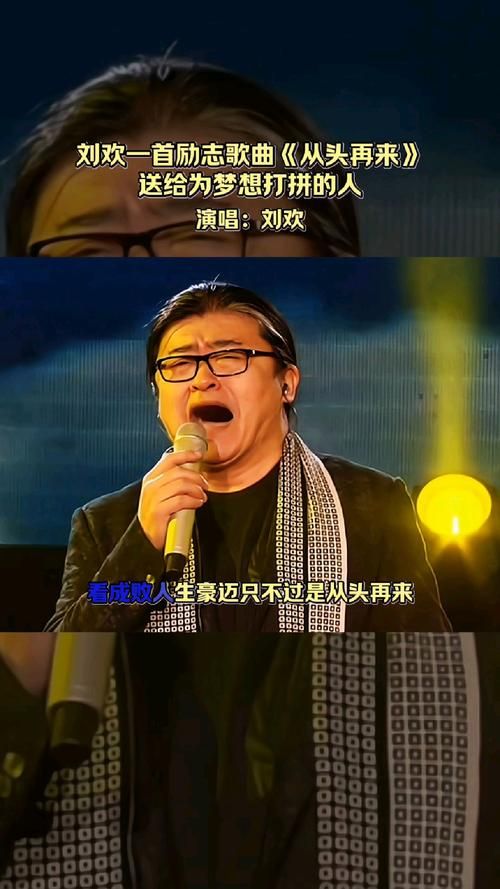

有人说“刘欢的高音太吓人”,可你听从头再来,“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,明明是中音区,却像一只手攥着你的心,慢慢揉。不是吼出来的,也不是飙出来的,是把“人生百味”都熬在声音里,一句话,就让你想起某个蹲在马路边哭的晚上,或某个咬着牙往前冲的清晨。

这东西,能练吗?练不来的。

他的歌里,站着一个“活生生”的人

你有没有发现,刘欢很少“端着”?

他唱我和你时,穿着一身黑西装,站那么高,可开口第一句,“我和你,心连心,同住地球村”,声音软得像刚出锅的馒头,没有半分“歌唱家”的架子。后来知道,为了这首歌,他和莎拉·布莱曼反复磨合,怕英语发音不标准,连睡觉时都在嘴里叨咕。

他上歌手时,都60多岁了,唱凤凰于飞,唱到“旧梦依稀,往事迷离”,突然停下来,抹了把眼睛:“不好意思,这歌太老了,唱着唱着就把自己唱回去了。”没尴尬,没掩饰,就是一个老头儿,对着镜头掉眼泪。

有人说“刘欢太严肃”,可你看他早年访谈,聊起音乐,眼睛会发亮;讲起儿子,会不好意思地笑。他不是“歌神”,是一个会为了一个音准跟studio较劲的音乐人,是一个会在家里给女儿唱儿歌的爸爸,是一个看到年轻歌手唱得好会真心鼓掌的前辈。

所以翻唱他歌的人为什么“没味道”?因为少了这份“真”。嗓子可以模仿,技巧可以复制,但一个爱喝二锅头、会跟儿子抢电视、唱着唱着会哭的中年男人,只有一个。

30年了,我们为什么还离不开刘欢的歌?

前几天刷到一个视频,00后大学生在宿舍唱少年壮志不言愁,吉他弹得磕磕绊绊,吼得满脸通红,底下却一片“好样的”。

突然就明白了。刘欢的歌,从来不是“属于某个年代的”,而是“属于每一个正在挣扎、热爱、不甘心的人”。

80听他说“几度风雨几度春秋,风霜雪雨博激流”,觉得自己也能“历经艰险”;90听他说“向天空大声地呼唤,说声存在不为那黄金时代”,觉得未来“总会有舞台”;00后听他说“我和你,心连心”,觉得“世界再大,我们也在一起”。

他的歌是灯塔。不是那种亮闪闪的、让人只想拍照的灯塔,是那种晚上路过时,会忍不住多看两眼的灯塔——你知道它在,就不怕黑。

所以下次再有人说“翻唱刘欢的歌没味道”,你不用跟他争。你只需要打开手机,随便放一首他的歌,等前奏响起来,你会发现:

味道就在那里,像胡同口的老槐树,像爸爸抽的烟,像某个再也回不去的晚上——

一直都在,一直都在。