提到刘欢,很多人脑海里先浮现的是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里带着岁月感的温柔。但舞台下,这位“歌坛常青树”还有另一个不为人知的身份——公益“老炮儿”。从1990年代开始,他几乎每年都在公益路上发力,却很少主动宣传,连很多捐款项目都是多年后媒体才偶然曝光。

那他这些年攒下的“公益金”,到底是从哪来的?普通人想跟着出份力,又该怎么“参与”呢?其实这个问题藏着两个层面:一是刘欢公益资金的“源头”,二是普通人能接触到的“参与通道”。咱们一个一个捋。

先说第一个问题:刘欢的公益金,到底从哪来?

刘欢的公益投入,从来不是“富豪随手捐钱”那么简单,更像是一场持续30多年的“计划性行动”。资金来源主要有三块,每一块都带着他自己的坚持。

第一块:演出收入的“隐形捐赠”

1998年抗洪,他组织了“我们万众一心”公益演唱会,把全部收入捐给了灾区;2008年汶川地震,他连夜录制赈灾歌曲生死不离,还把快乐男声总决赛的导师报酬全数捐出;后来新冠疫情、河南水灾……几乎每次大灾,他都是在后台默默行动,等媒体追到时,钱早就到了该去的地方。

他没算过具体捐了多少,曾在采访里说:“演出费本来就是大家给的,这时候不给大家派用场,什么时候派用场?”这话听着朴实,却藏着比“做公益”更深的认知——他觉得这钱不是“自己的”,而是“属于需要的人”。

第二块:版权收益的“长期定向”

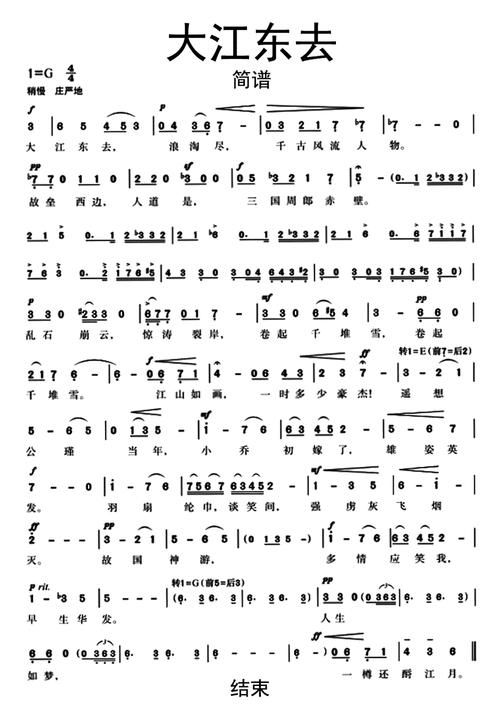

刘欢写了不少经典歌曲,从头再来千万次的问……这些歌的版权收益,后来很多被他固定捐给了特定项目。比如2005年他和“中国扶贫基金会”合作成立的“刘欢爱心基金”,主要受益人是贫困山区的孩子和乡村教师。基金会的负责人后来提过:“刘欢老师把好几首歌的版税都划过来了,而且是长期的,每年都到账,不用催也不用提醒。”

这种“长期定向”比一次性捐款更难得——细水长流,能持续帮助需要的人。就像他在公益晚会上说的:“能让孩子多读几年书,能让老师多一份保障,比什么都强。”

第三块:“熟人圈”的“以行动带动行动”

刘欢在圈里人缘极好,身边的朋友、导演、演员,几乎都被他“带动”着做公益。比如拍北京人在纽约时,他建议王姬把部分片捐给儿童福利机构;导演郑晓龙拍甄嬛传芈月传时,他也常主动提:“能不能给剧组贫困地区的孩子设个助学基金?”

他从不“道德绑架”,只是自己先做。时间长了,身边的人自然也跟着参与。这种“润物细无声”的影响力,比公开募捐更有力量——公益成了他和朋友间的“默契”,而不是“任务”。

再说第二个问题:普通人想参与,能做些什么?

很多人以为“公益金”离自己很远,觉得“我没钱捐,帮不上忙”。其实刘欢的公益项目里,藏着普通人也能参与的“小切口”。

如果你有闲钱,可以“精准对接”他的长期项目

刘欢参与的“刘欢爱心基金”(主要在中国扶贫基金会旗下),常年接受社会捐赠。哪怕只捐1块钱,也会进入专项账户,用于给山区孩子买校服、建图书室,或者培训乡村教师。基金会官网、公众号都能找到入口,捐赠记录还公开透明,不用担心“钱用不到位”。

他曾在采访里说:“公益不是比谁捐得多,是比谁愿意伸出手。1块钱不多,但1万人的1块钱,就能帮到一个班的孩子。”

如果你没空捐钱,可以“用时间换善意”

刘欢公益项目里,有很多“志愿者岗位”需要普通人。比如去山区支教1-3个月(基金会包食宿和基本补贴),或者在线上帮孩子们辅导英语、音乐。他本人就常抽时间给公益项目里的孩子上音乐课,有次视频连线,一个小姑娘问他:“刘欢老师,您唱歌那么好听,我们什么时候能见您啊?”他笑着说:“等你们考出好成绩,老师就去学校看你们。”

这种“陪伴式”公益,比单纯的捐款更让人暖心。你有时间,就能参与——哪怕每周花1小时在线上给孩子讲故事,也是一份力量。

如果你是企业或想“以商养善”,可以参考他的“版权公益模式”

刘欢曾把好汉歌的部分版权收益,定向捐给了贫困地区的“非遗文化保护”。这种“版权公益”模式,其实企业和个人都能学:比如企业可以把某款产品的销售额拿出一部分做公益,或者创作者把作品的部分版权收益捐赠,既推动了项目,又让公益有了“可持续”的来源。

他在一次论坛上说过:“公益不该是‘一次性掏钱’,而是‘让善意流动起来’。企业赚钱,社会受益;受益者再传递善意,这才是一个良性循环。”

说到底,刘欢公益金的“获得”方式,从来不是某个复杂的秘密,而是无数人向善的汇聚。他从不标榜自己多“高尚”,只是觉得“看到别人需要帮,就帮一把是应该的”。

就像他常对孩子们说的:“善良不是什么大事,是心里装着别人,手里能帮一点是一点。”或许这就是公益最本真的样子——不是遥不可及的“大善举”,而是每个人都伸出手,就能聚成的光。

下次再看到刘欢在舞台上唱歌,记得:台下那个不张扬的歌者,早就用音乐和行动,照亮了很多人的路。而我们,也能成为这条路上的“同行者”。