1997年的冬天,东北老工业基地的雪下得特别早。下岗工人王师傅坐在自家炕沿上,手里攥着一张报纸,头版是“国企改革攻坚”的大标题。旁边的半导体里突然传来一阵浑厚的男声:“心若在梦就在,天地之间还有真爱;看成败人生不过是从头再来……”王师傅猛地抬头,愣了三秒,抹了把脸——那声音,是刘欢;那歌,是从头再来。

那年头,这样的场景不稀奇。全国下岗职工人数最高峰时达到2000万,工厂的汽笛声不再准时响起,取而代之的是“再就业服务中心”的牌子。可偏偏就在这样的阵痛里,一首歌成了千万人的“精神解药”。不是刻意的励志,没有口号式的呐喊,刘欢用他标志性的“大嗓门”,把一块时代的补丁,牢牢缝在了无数人心上。

刘欢的“意外之作”:写歌时没想到会成为“时代符号”

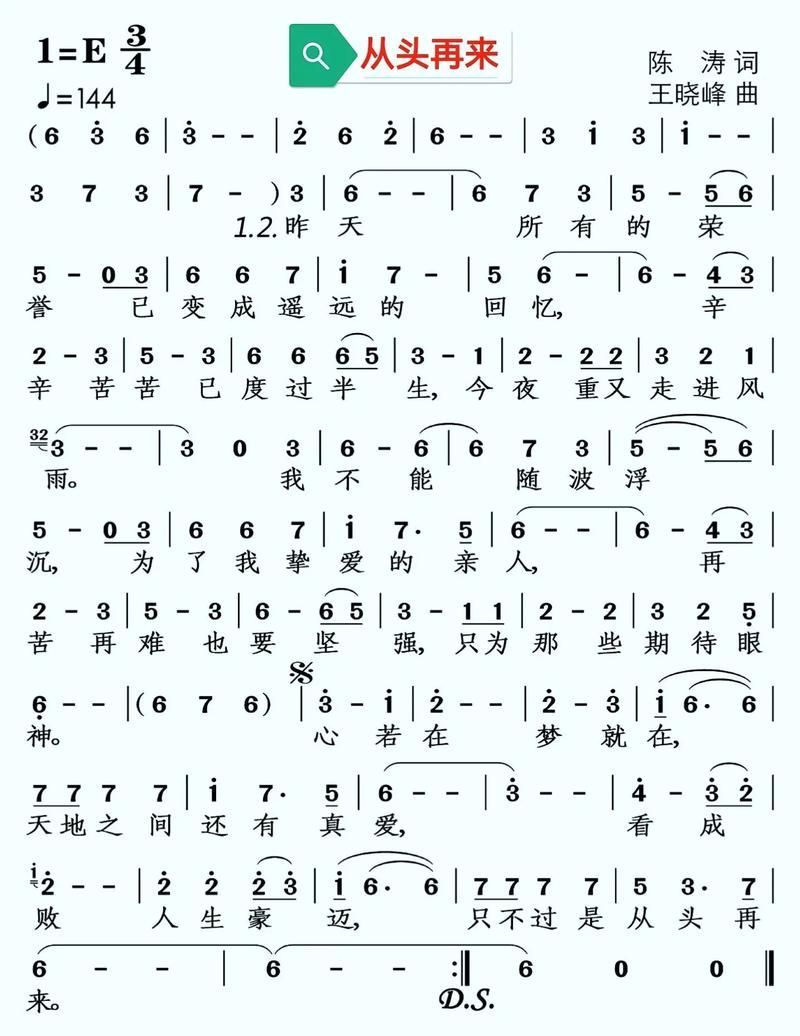

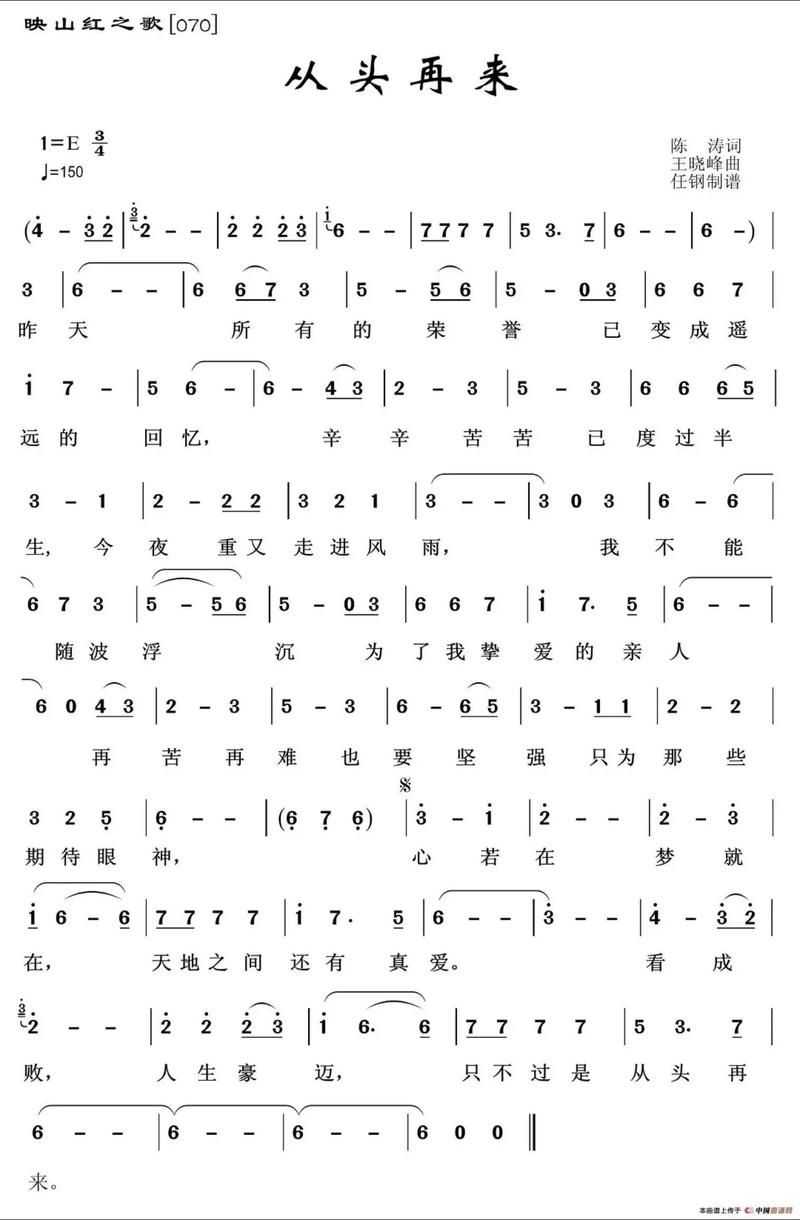

很多人不知道,从头再来最初不是为“下岗潮”量身定做的。1997年,刘欢正在为电视剧世纪人生主题曲发愁,导演希望他写一首“能扛住岁月考验”的歌。他和词作者合叔(合润德)在工作室熬了三个通宵,翻遍了近代史资料,最后把目光放在了普通人的命运上——“人这一辈子,哪有一帆风顺的?跌倒了,爬起来,不就是从头再来?”

歌词写得很快,副歌部分几乎是一气呵成:“看成败人生不过是从头再来”,简单,却像榫头一样,刚好卡进当时的社会情绪。刘欢拿到谱子时,特意没走“苦情路线”,反而用了开阔的音域,带着点燕赵大地的豪气:“你知道我为什么用这种唱法吗?”后来他在采访里说,“下岗不是认输,是换个地方继续活。这歌得有劲儿,不能像哭丧。”

没想到,歌刚录完,就被中央电视台的经济半小时盯上了。当时的制片人正愁“下岗报道太压抑,需要一束光”,听到从头再来的demo,连夜找到刘欢:“能不能把这首歌给我们用?我们要放在下岗专题片片尾。”刘欢没犹豫,直接给了授权。

这一给,就炸了。1998年春晚,刘欢唱了这首歌;再后来,它成了各地“再就业工程”的背景音,下岗劳务市场的喇叭里放、工厂门口的墙上印、甚至退休工人的合唱团里都在唱。有人统计过,那几年全国举办的“再就业技能培训”开班仪式,80%都用过从头再来做背景音乐。

为什么是刘欢?他的“平民感”藏在高音里

提到刘欢,很多人第一反应是“歌王”“殿堂级”。但在从头再来里,你听不到丝毫的“高高在上”。他的声音像邻家大哥,带着点烟酒嗓的沙哑,却能把“真爱”“豪情”唱得扎扎实实。

有个细节很少有人提:刘欢录这首歌时,故意没配器,先把人声裸唱了出来。他说:“下岗工人听歌,最烦虚头巴脑的编曲。得让他们觉得,这就是咱自己说的话。”所以歌里没有华丽的转音,没有炫技的高音,副歌的“从头再来”四个字,甚至有点“喊”的意味——可正是这种“喊”,像寒冬里的热酒,烫得人眼眶发热。

当时的下岗工人,很多人觉得自己“被时代抛弃了”。但有天他们从广播里听到这首歌:“你的故事讲到了哪里,经历过风雨才有有意义的回忆……”突然就明白了:原来自己的不容易,有人懂;原来跌倒后再爬起来,不是“没面子”,是“真本事”。

20多年后,为什么我们还在听从头再来?

去年冬天,有位00后网友在短视频平台发了条视频:地铁口,一位流浪歌手在唱从头再来,弹着破吉他,调子都跑了。结果评论区炸了:“我爸下岗那年,天天听这个歌”“现在失业了,单曲循环了三天”“原来这首歌讲了这么多人的故事”。

是啊,时代在变,但“从头再来”的命题从没变过。90年代的下岗工人,要面对的是“铁饭碗”的破碎;现在的年轻人,要扛的是“内卷”“35岁危机”。但每当这首歌响起,那些“再来一次”的勇气,好像就被重新点燃了。

刘欢在一次访谈里说:“我写这首歌时,没想着要当‘时代号角’。就是觉得,人这一辈子,谁没点‘从头再来’的时刻?能帮人把一口气提起来,就够了。”朴素,却道破了这首歌的魔力:它不唱宏大叙事,只唱普通人的“不容易”和“不认输”。

前两天,我翻出了一盘老磁带,里面是王师傅当年录的,他边听歌边说话:“今天去应聘了,虽然没成,但我不慌。刘欢都说了,‘看成败人生不过是从头再来’……磁带的滋滋声里,那句唱得格外响。

20多年过去了,雪还是年年下,人还是在往前走。只是偶尔某个黄昏,当某个街角响起“心若在梦就在”,我们突然会想起那个冬天:有一群人,带着这首歌给的勇气,真的“从头再来”了。而这,大概就是普通人的英雄主义——不问前程,只管向前。