要说娱乐圈里谁“最不爱营业”,刘欢老师恐怕能排进前三。热搜榜上少有他的名字,社交账号半年更不了一条动态,连自家粉丝都快调侃“是不是把密码忘了”——可就是这么个“隐形人”,前阵子随手点了个赞,硬是把一个不起眼的新人作品推上了风口浪尖。

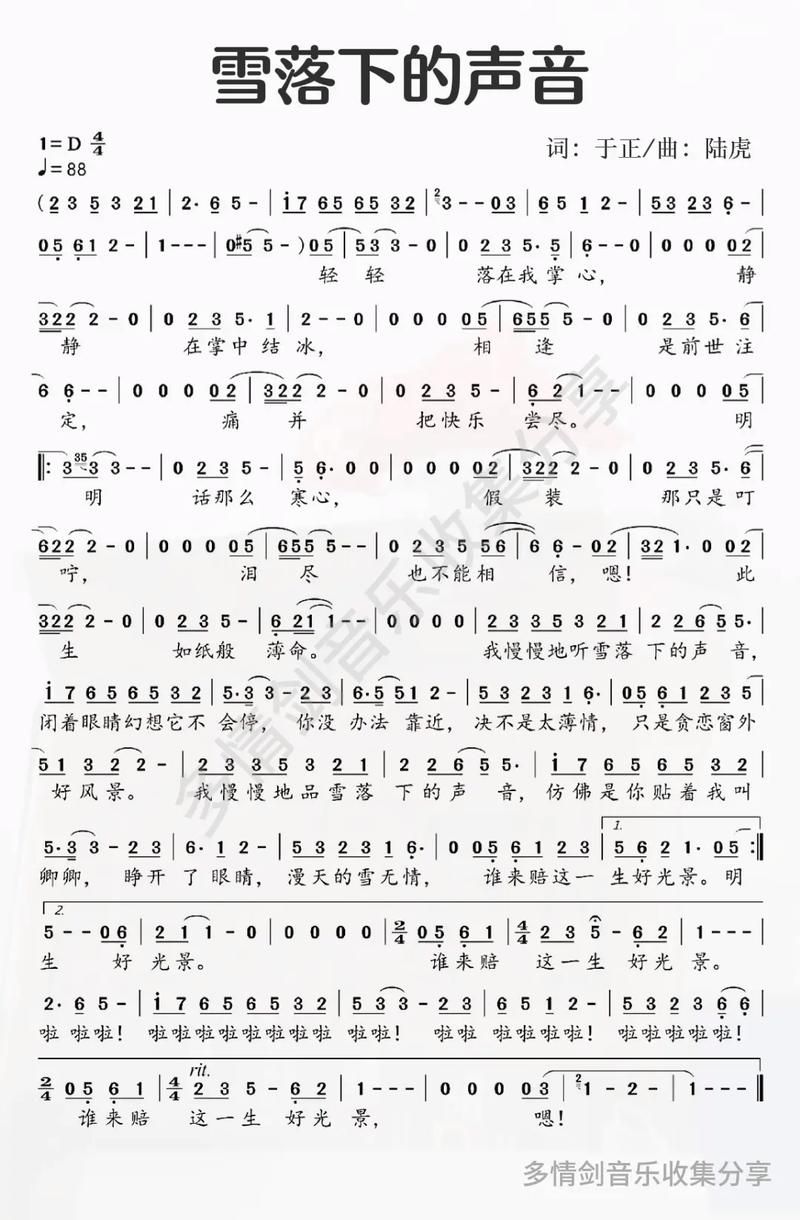

这事说起来也巧。某天,网友扒出刘欢老师的社交账号,发现他不仅给一个翻唱视频点了赞,还在评论区留了句:“这嗓子,干净得像山里的泉。”翻看那个被翻唱的曲目,其实是首没什么名气的小众民谣,原唱是个刚毕业的大学生,在酒吧唱了三年歌,粉丝还没破万。结果刘欢点赞后不到24小时,原唱的账号直接涨粉50万,歌曲各个音乐平台登录,评论区里全是“刘欢老师带我来听”“这宝藏终于被挖到了”。

你说神奇不神奇?刘欢老师啥也没干,就一个“赞”,愣是把“好作品”和“值得被看见”这两个词,在娱乐圈里砸出了响声。

从“歌坛巨匠”到“点赞手”,他凭啥让人服气?

要说刘欢老师的“影响力”,可不是现在靠流量堆出来的。

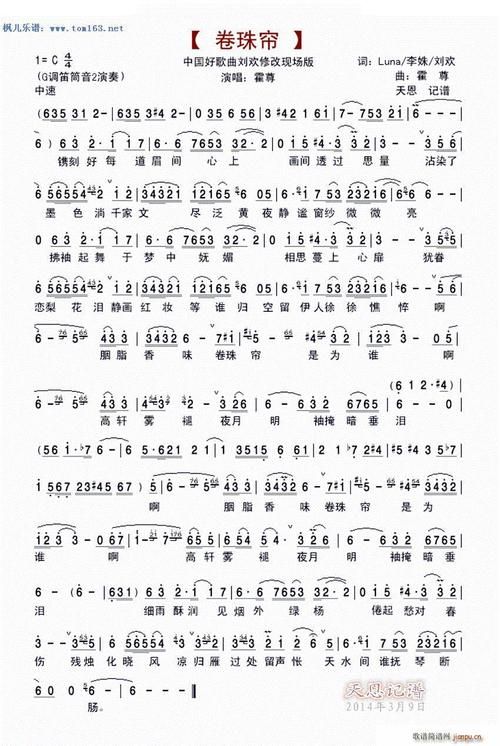

想当年,他唱千万次的问,全国大街小巷的录像带都在放;唱好汉歌,刘欢三个字几乎成了“中国风”的代名词;就连给甄嬛传配的凤凰于飞,那句“旧人旧事到头来,只道是寻常”,现在听来还是让人觉得“把唱戏融进歌里,也就他能这么自然”。可这些东西,他很少挂在嘴边。采访里被问起“成就”,他总摆摆手:“我就是个唱歌的,把歌唱好就完事儿了。”

这些年,他也几乎没接过“网红综艺”,倒是偶尔在中国好声音这样的音乐节目里坐上导师席。别的导师可能更注重“选手能不能火”,他倒好,总盯着“音乐性”不放。“你这音准是有了,但歌里的故事没讲出来”“这首歌你唱得没错,但少了点自己的东西”——听上去像“老古董”的唠叨,可回头看看那些被他选中的学员,后来哪个不是在音乐圈站稳了脚跟?

所以当他的“赞”出现时,大家第一反应不是“蹭热度”,而是“哦,刘欢老师觉得这东西行”。

他的“点赞”,从来不是“随手一夸”

细心的网友可能会发现,刘欢老师这些年的“点赞”,其实没那么简单。

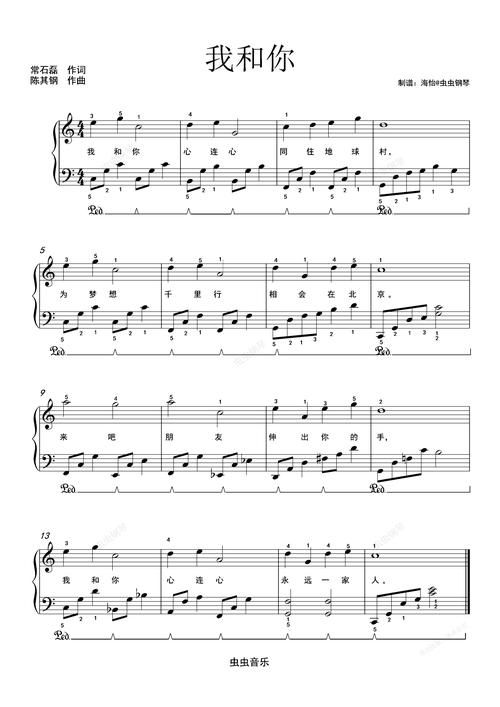

之前有个年轻音乐人,在自己的工作室里改编了一版我和我的祖国,没用大编制,就一把吉他加口琴,旋律简单,但听着特别戳心。他发在社交账号上,本来没想着火,结果刘欢老师转发了,配了句:“音乐的力量,从来不在多华丽,而在能不能让人心里一暖。” 这条转发没上热搜,却让那个音乐人收到了无数演出邀请,甚至有人跑来说“就想听你这版本的改编”。

还有次,一个小演员在微博上晒了自己练话剧的日常,没有精致的妆造,就穿着练功服对着镜子抠表情,文字里写着“怕演不好,但不想放弃”。刘欢老师不知怎么看到了,点了赞,还评论:“台上一分钟,台下十年功,加油。” 后来小演员说,那天看到评论,眼泪差点掉下来——“觉得之前吃的苦,都值了。”

你细品,刘欢老师的“赞”,从不是那种“你好我好大家好”的敷衍。要么是认认真真听完一首歌,觉得“这嗓子有灵气”;要么是看到一个人默默努力,觉得“这股劲儿难得”。没有华丽的辞藻,也不带任何功利目的,就是单纯的“我觉得好,我想让更多人看见”。

流量时代,他的“点赞”为什么成了“定海神针”?

现在的娱乐圈,从来不缺“热搜”。今天这个明星恋情曝光,那个综艺撕逼上头,比起这些“热闹”,刘欢老师的“点赞”像个“老古董”慢悠悠地出现,却总能让人停下刷手机的手。

说到底,大家信的,从来不是“刘欢”这个名字,而是他藏在这个名字背后的“较真”。当了这么多年音乐人,他踩过坑,也见过太多“快餐式娱乐”,可从没放弃过“好作品该被看见”的执念。所以当他的“赞”出现时,大家下意识会觉得:“这个人,对‘好东西’有判断力,他认可的,不会差。”

这种判断力,不是靠粉丝数堆出来的,也不是靠营销号吹出来的,是一首首歌、一个音符抠出来的,是对音乐几十年如一日的尊重,慢慢磨出来的。

现在回头看,刘欢老师其实没那么“神秘”。他不是不想说话,只是觉得“废话少说,好作品自己会说话”;他也不是不“营业”,只是觉得“比起靠流量博眼球,不如默默地给那些努力的人搭把手”。

所以下次再看到刘欢老师的“赞”,别急着划走。说不定那个被点赞的账号背后,藏着一个又一个像山泉一样干净的音乐梦,藏着一句句“不想放弃”的真心话。

在这个人人都想“火”的时代,能有个人,用最简单的方式告诉你“我觉得你好”,这样的“点赞”,比任何热搜都珍贵,对吧?