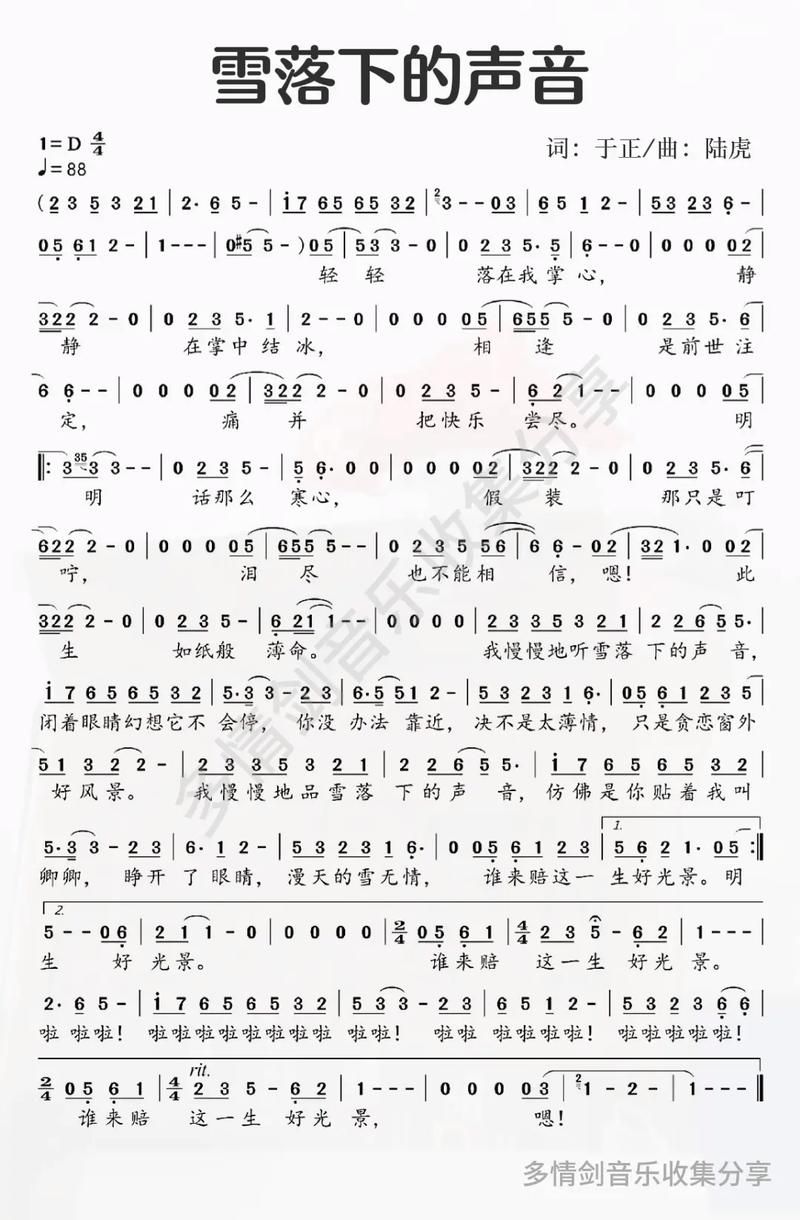

2018年延禧攻略火遍全网时,几乎没人能绕过那首插曲雪落下的声音。原版任嘉伦的少年感嗓音像初雪般清冽,却很少有人注意到,同年刘欢翻唱的版本,像一坛埋在冬日的老酒,初听时或许不如原版惊艳,却在多年后的雪夜里,成了无数人手机循环的“救命稻草”。

很多人会问:一首本就带着“宫斗剧滤镜”的流行歌,凭什么让刘欢一开口就“封神”?答案或许藏在那句“用尽毕生温柔,却换不回一次转身”的呼吸里——他没有刻意模仿原版的哀戚,而是把自己六十年的音乐阅历熬成炉火,把少年时代的遗憾、中年之后的释然,全揉进了旋律的褶皱里。

刘欢的“不一样”:嗓音里的“人间烟火”

刘欢的声音,从来不是“标准流行唱法”的模板。他的音色像老北京的胡同,宽厚得能容下四季的故事:唱好汉歌时是黄河奔腾的豪迈,唱弯弯的月亮时是江南水乡的温柔,而到了雪落下的声音,竟成了雪中独行的孤影。

仔细听他的处理:开篇“雪花飘 飘进夜窗棂”,他没有用流行歌手惯用的“气声哭腔”,反而用胸腔共鸣托起每一个字,像在雪地上慢慢走,每一步都踩出清晰的痕迹。到“雪落下的声音,仿佛是你最后的决定”时,音量不降,反而在“最后”两个字里藏了细若游丝的哽咽——不是刻意煽情,而是像人到中年回忆往事时,那种“明明想哭,却要笑着咽下去”的克制。

这种“不完美”恰恰是高级感所在。现在的翻唱总喜欢用华丽转音、高音炫技,可刘欢偏要唱“笨”一点:他不懂所谓“网感”,只在“怕的不是离别,是遗忘的寂静”里,把“遗忘”两个字拖得长长的,像怕惊扰了雪夜里的旧时光。

从千万次的问到雪落下的声音:时光里的“叙事感”

刘欢为什么能唱出这种“故事感”?或许因为他早就是“故事本身”。

1987年,他在北京国际广播音乐会上唱千万次的问,嗓子里是青年对世界的不解;1993年北京人在纽约里的“千万里千万里”,又添了漂泊的苍凉;到了2018年再唱雪落下的声音,早已不是少年初识愁滋味,而是“历经千帆,归来仍是过客”的通透。

有次采访他说:“年轻时唱歌总想‘打动别人’,现在只想‘说出自己’。”这句话放在雪落下的声音里再合适不过:原版是魏璎珞失去傅恒时的“撕心裂肺”,而刘欢版像富察皇后站在雪中,明知结局已定,却还是想给那段时光一个体面的告别——这种“向死而生”的温柔,比任何高音都更具穿透力。

编曲里的“留白”:删繁就简的“智慧”

很少有人注意到,刘欢版的编曲比原版少了一半配器。原版用大弦乐、钢琴、古筝堆叠出“宫墙深深”的华丽感,刘欢却只留了钢琴和几笔弦乐,像宣纸上的水墨,淡到极致,却意境深远。

钢琴主旋律像雪轻轻落在瓦片上,每个音符都有“呼吸的间隙”;弦乐偶尔升起,像风穿过庭院的枯枝,转瞬即逝。这种“少即是多”的编曲,恰恰反衬出刘欢嗓音的厚重——不需要乐器烘托,他本身就是一片“能承载所有情绪的雪地”。

很多人说“听刘欢版会流泪”,或许不是因为歌词有多悲伤,而是他在删繁就简的音乐里,给了听众一个“情绪的出口”:那些曾以为过不去的遗憾,多年后再听,竟成了雪地上的一行脚印,浅淡,却真实。

为什么它能成为“白月光”?

在这个“流量至上”的时代,大家习惯了快节奏、强刺激的音乐,可刘欢版的雪落下的声音像一剂“慢药”,需要你在雪夜、耳机、寂静的独处里,才能品出滋味。

它不追求“爆红”,却成了无数人的“私藏”:失恋时循环,深夜里发呆,甚至雪天开车时,只想让那醇厚的嗓音裹着雪,落进心里。

或许这就是“经典”的样子——它不讨好时代,只沉淀时光。刘欢用半生的音乐修行告诉我们:真正的“好声音”,从来不是技巧的堆砌,而是把日子过成诗,再把诗唱给你听。

下次下雪时,不妨打开刘欢版的雪落下的声音,听听那雪落在心上的声音——那不是别人的故事,是你我藏在岁月里的,最温柔的秘密。