华语乐坛像一汪深不见底的湖,有人投石问路,惊起一池涟漪;有人稳坐湖心,掀起经年不变的波澜。刘欢和王力宏,这两个名字在这片湖里投下的影子,一个深如峡谷,一个广似平原——他们隔着二十年的时光遥遥相望,却同样被称作“时代符号”。可当我们剥离“歌神”“优质偶像”这些标签,回望他们走过的路:究竟是谁的音乐更经得起时光冲刷?是谁的才华真正定义了一个时代?

刘欢:从“国际宠儿”到“音乐活化石”,他的底气藏在岁月里

1988年,刘欢站在央视春晚的舞台上,一首少年壮志不言愁像一把斧子,劈开了内地流行音乐的沉寂。那声音不是时下流行的甜腻,也不是刻意的嘶吼,而是带着沙砾质感的浑厚,像老北京的胡同,听着粗粝,藏着几十年的故事。当时的乐坛还在模仿港台,他却凭着一股“不服输的劲儿”,用弯弯的月亮把民族唱法和流行曲风拧成了麻绳——既能让街边大爷跟着哼,又能让音乐学院教授点头称道。

后来,他成了“国际刘”。好莱坞找他唱狮子王中文版今夜爱无限,全球发行的专辑里,他用京剧韵脚唱重头再来,外国乐评人惊讶:“这嗓子像是从千年前走来的,却偏偏活在了当下。”可他没被“国际光环”绑架,反而一头扎进学术圈,成了首都师范大学的教授,带着学生琢磨“音乐里的文化密码”;他给北京人在纽约唱千万里,给水浒传唱好汉歌,没一首是“口水歌”,却首首都成了刻进DNA的时代记忆。

有人说他“太端着”,可你看他做中国好声音导师,从不故作高深,只一句“音乐得有魂”,就把年轻选手说得醍醐灌顶。那些年里,他拒绝了多少商演?没人记得,只记得他总在说:“我唱的歌,得对得起自己的良心,对得起听歌的人。”这种不追风口、只守初心的倔强,让他的音乐成了“活化石”——哪怕二十年后再听好汉歌,依然会觉得,那不是技巧,是千年的豪气在嗓子眼里打了个滚。

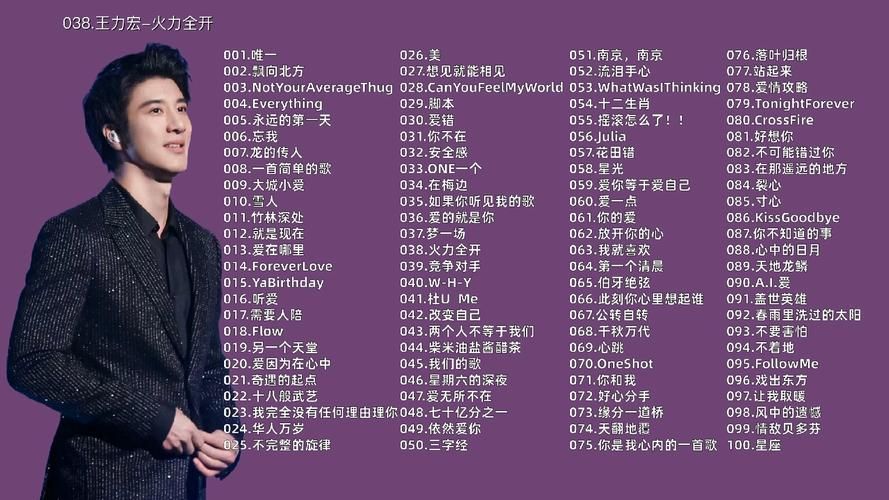

王力宏:从“优质偶像”到“Chinked-Out狂想”,他的才华曾照亮一代人的青春

1995年,23岁的王力宏带着情话有多甜杀进乐坛,和当时流行的“四大天王”完全不同:他穿干净的白衬衫,戴着黑框眼镜,唱着R&B,手里还抱着一把吉他。那时候的年轻人第一次知道:“原来偶像不一定要帅,还可以是会写歌、会弹琴、会说‘I love you more than I can say’的学霸。”他不是科班出身,却凭着一股“不服输”的拼劲,把R&B、Hip-Hop、中国风揉碎了,捏出独一无二的“Chinked-Out”——龙的传人里加了摇滚,盖世英雄里混了京剧,在梅边用昆腔唱R&B,连MV里都飘着水墨画的意境。

有人说他“太完美”。唱歌、演戏、主持、写歌样样行,就连英语都比美国人地道。他给李玟写屋顶,给张惠妹写你可以爱我,给莫文蔚写因为所以,自己唱的唯一大城小爱成了KTV必点曲。那时候的校园里,谁的手机铃声不是改变自己?谁的书包上没贴过他的海报?他用“优质偶像”的标准,重新定义了“偶像”的含义——不只是脸,更是才华和品格。

可后来,争议像潮水一样涌来。“离婚风波”“人设崩塌”把他推上了风口浪尖,那些他曾引以为傲的“完美”,成了被攻击的靶子。可你看他的音乐,从公转自转到心中的日月,再到十八般武艺,哪一首不是在玩“音乐融合”?哪怕争议缠身,也没人能否定:他让华语乐坛看到了“国际化”的另一种可能——不是照搬欧美,而是让中国元素在音乐里“活”了起来。

两个时代,两种答案:谁更该被记住?

有人说,刘欢是“过去时”,他的音乐带着旧时光的温度,适合在深夜里独自听;王力宏是“进行时”,他的旋律曾照亮了一代人的青春,哪怕有争议,也无法否认他留下的印记。

可或许,我们不该用“谁更胜一筹”来比较他们。刘欢像一棵扎根很深的树,沉默地生长,用自己的音乐滋养着乐坛的土壤;王力宏像一阵拂过原野的风,呼啸着闯入,用创新的种子撒遍了每个角落。一个给了我们“情怀”,一个给了我们“惊喜”;一个守住了音乐的“根”,一个拓宽了音乐的“界”。

音乐江湖从不需要“唯一的王者”,需要的是像刘欢这样“耐得住寂寞”的坚守者,像王力宏这样“敢闯敢拼”的创新者。多年后再听他们的歌,或许会想起:刘欢的歌声里,有老北京的豪迈,有对音乐的较真;王力宏的旋律里,有青春的悸动,对融合的执着。这些旋律,早就不是简单的“歌”,而是刻在时代年轮里的印记。

毕竟,能被时光记住的,从来不是“谁更红”,而是“谁曾在某个瞬间,让你觉得:啊,这就是音乐啊”。