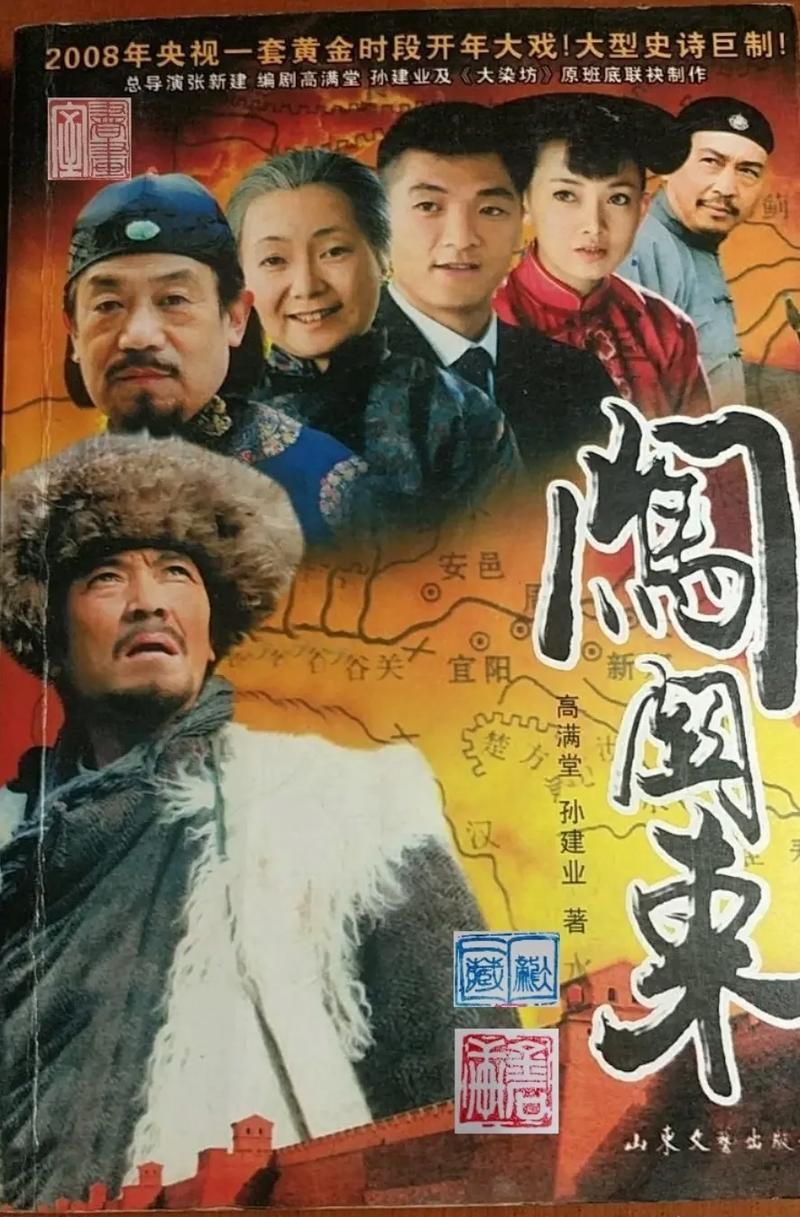

提起80、90年代的华语乐坛,脑子里总像过老电影一样,闪过一张张浓墨重彩的脸。有人是狮子王般开疆拓土的教父,有人是带着一身故事闯江湖的浪子,而刘欢和王杰,偏偏就是两个看似不可能被放在一起,却偏偏在那个年代刻下最深印记的名字。一个站在舞台中央接受万人朝圣,一个抱着吉他唱尽人间沧桑,这“文武双星”的组合,如今想来,竟成了乐坛再也难遇的极致反差——

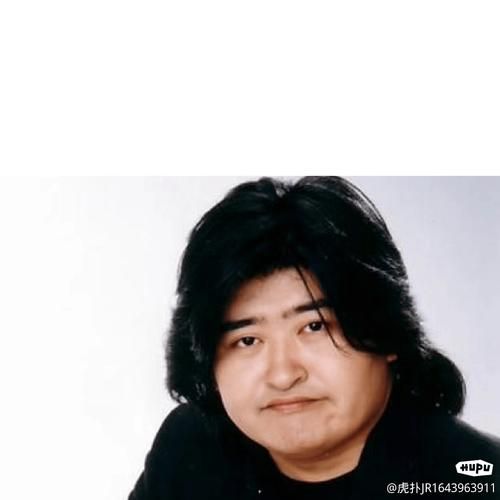

刘欢:当“学术派”扛起流行音乐的大旗

在很多年轻人眼里,刘欢可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是甄嬛传里“红颜白发”的苍凉,是中国好声音里转过椅子便点亮学员眼里的光。但在更早的岁月里,他其实是顶着“音乐圈怪咖”名号往前冲的“叛逆者”。

当年中央音乐学院的学生,谁不是规规矩矩练美声、钻古典乐?可刘欢偏不。他坐在宿舍里,用破旧的录音机扒下迈克尔·杰克逊的节奏,翻唱鲍勃·迪伦的民歌,甚至把京剧唱腔和摇滚乐糅在一起——这在当时,简直是不务正业。可正是这份“不务正业”,让他成了第一个将流行音乐带上正经舞台的人。

1987年,电视剧便衣警察热播,主题曲少年壮志不言愁火遍大江南北。刘欢站在聚光灯下,没有夸张的肢体动作,就凭一副厚实的好嗓子,把“金盾、星光、涛声”唱进了每个中国人的心里。那会儿没人知道他后来会被称为“音乐教父”,只知道这个总穿着格子衫的大个子,歌声里既有学院派的扎实功底,又有街头巷尾的烟火气。

后来他唱弯弯的月亮,把江南水乡的柔情唱成了诗;唱千万次的问,给北京人在纽约里的漂泊者找到了声音出口。有人问他:“你这么‘正’,不怕被说‘ boring ’吗?”他总是笑:“流行音乐不是花里胡哨的包装,是得让人听了心里发颤才行。”这句话,他守了一辈子。

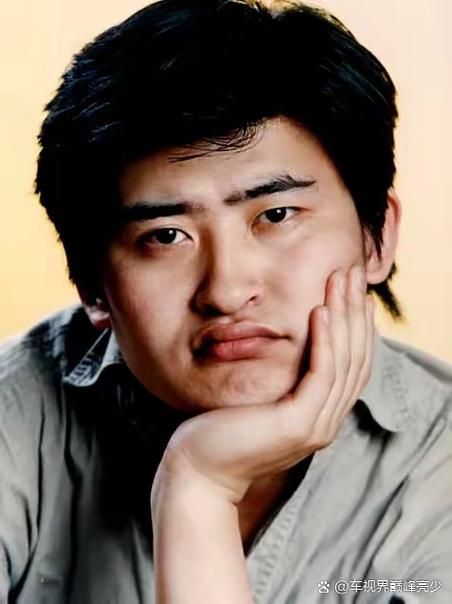

王杰:从流浪歌手到“浪子歌王”的传奇

如果说刘欢是乐坛的“定海神针”,那王杰就是刮倒一片树木的“台风”。他的出现,本身就是个奇迹——1987年,这个在酒吧唱了5年夜歌、修过汽车、卖过保险的小伙子,揣着一盒Demo tape飞台湾,想找机会出唱片。可当时的乐坛,被玉女、情歌王子主导,没人要这个“一脸沧桑”的新人。

直到遇见音乐人李寿全,听完他唱的一句“一场游戏一场梦”,李寿全拍案而起:“这人身上有故事,得让全世界听见!”1988年,一场游戏一场梦发行,专辑封面上的王杰,眼神像隔了十年的雾,嘴角却带着倔强的笑。没人想到,这张没多少钱制作的专辑,竟在台北卖出50万张,香港卖了150万张,整个华语乐坛都震动了。

王杰的歌,是“浪子”的剖白。安妮里唱“让我再看你一眼”,悼念早逝的初恋;英雄泪里吼“我对自己说,不在乎曾经拥有”,唱尽硬汉的孤独;忘了你忘了我里“不要问我如何做到,你说分手就分手”,干脆利落的告别里藏着多少不甘。他的声音沙哑得像砂纸,却偏偏有种魔力,让失恋的人听了觉得“有人懂我”,让迷茫的人听了觉得“咬咬牙也能挺过去”。

最绝的是他的“反差萌”:舞台上他总是黑衣墨镜,唱着撕心裂肺的歌,下了台却会对着镜头腼腆地笑,说自己最大的愿望是“开个店,安稳过日子”。这个被称为“浪子歌王”的男人,骨子里其实比谁都渴望温暖——只可惜,命运给他的剧本,总带着几分悲情。

一个“殿堂级”,一个“浪子心”,为何能成绝唱?

刘欢和王杰,从来不是一路人。刘欢是学院派里的“扛把子”,王杰是江湖里的“独行侠”;刘欢的歌是“阳春白雪”,可以进音乐厅,王杰的歌是“下里巴人”,能传到工地宿舍;刘欢讲究“技术”与“思想”并存,王杰信奉“真实”与“故事”至上。可偏偏就是这两个“八竿子打不着”的人,在那个年代共同撑起了华语乐坛的半边天。

为什么现在再也难有这样的“极致反差”?说到底,是时代不一样了。刘欢和王杰的崛起,靠的是“真”——真实的情感、真实的技艺、真实的对音乐的敬畏。刘欢可以为了一个音反复打磨半个月,王杰可以抱着吉他唱到嗓子出血,他们不靠人设,不炒绯闻,就凭“我有好歌,你愿听吗”的简单逻辑,成了传奇。

如今的乐坛,流量、数据、话题横飞,歌手被分成“流量派”“实力派”“唱作派”,标签越贴越厚,人却越来越模糊。刘欢和王杰的故事告诉我们:极致的反差或许能一时惊艳,但能让时间留下来的,永远是歌声里的那份“真”。

所以你看,刘欢依旧在舞台上用歌声传递力量,王杰偶尔还会开个唱,让老听众红了眼眶。他们或许不再是巅峰时期的“天王”,但只要那熟悉的旋律响起,我们就能瞬间回到那个华语乐坛最好的年代——那个时候,有殿堂级的歌者,有浪子般的真我,有一首歌,就能记住一辈子的时光。