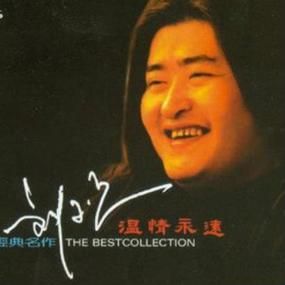

第一次在万人体育场听刘欢唱好汉歌,身边有个00后女孩举着手机哭花了妆——“我以为我听了二十年的水浒传主题曲,直到亲眼看见他站在舞台上,那句“大河向东流哇”撞过来的瞬间,才知道什么叫‘嗓子会讲故事’”。

都说如今的歌手“修音成标配”,可刘欢的现场,偏偏像一块被时光反复打磨的玉——不用华丽的特效,不需要伴舞烘托,他往台上一站,开口就是“定海神针”般的气场。有人好奇:一个出道四十年的“乐坛活化石”,凭什么让从50后到10后的观众,都甘心被他的“现场”俘获?

他的现场,是“教科书级别的技术流”,却从不炫技

提到刘欢的嗓子,绕不开“技术”二字。音乐学院的声乐老师总拿他的作品当范本:“他的气息像埋在地底的根系,长音绵长如流水,短音又像珠子落玉盘,颗粒感分明。”但更难得的是,他从不在现场“炫技”。

2018年歌手舞台上,他改编的弯弯的月亮,没有飙高音,没有炫转音,只是把原曲里的乡愁,揉进了更厚重的嗓音里。高潮部分那句“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,尾音微微下沉,像极了深夜里的一声叹息。观众席里,有人跟着轻声哼唱,有人偷偷抹泪——不是悲伤,是那种“突然被戳中心事”的共鸣。

这种“克制”背后,是对音乐的敬畏。他曾说:“唱歌不是卖弄技巧,是把词里的情,扎扎实实地送到听众耳朵里。”你看他现场演唱时,很少大幅度摆动肢体,只是微微闭眼,手偶尔随着节奏轻点,可每个字都像带着钩子,勾着你的心走。去年他在北京开的演唱会,唱千万次的问时,前奏刚起,全场几万人不约而同打开手机闪光灯,像一片星海。他笑着说“不用这么客气”,可唱到“千万里我追寻着你”时,声音突然哽咽——原来那个唱着“山无棱,天地合”的男人,私下里也会因为一首老歌红了眼眶。

他的现场,是“时光机”,藏着几代人的青春记忆

刘欢的歌,从来不是“口水歌”,却成了刻进DNA的旋律。80后听少年壮志不言愁,跟着他一起热血沸腾“几度风雨几度春秋”;90后听弯弯的月亮,在“岁月”“故乡”的词句里长大;10后通过中国好声音认识他,却会在我想里“你是我最温暖的阳光”时,跟着爸爸妈妈一起挥手。

去年上海一场演唱会,有个细节让很多人红了眼眶:刘欢唱从头再来时,台下有个60岁的大爷跟着节奏拍手,旁边的小孙女问“爷爷,你为什么唱得这么认真?”大爷笑着说“这首歌啊,是你爷爷下岗那年天天听的”。原来,好的现场从不是“单向输出”,而是歌手和观众在旋律里“重逢”。

最绝的是他的“即兴改编”。2021年成都演唱会唱我和你,他把京剧的“韵白”揉进了前奏,四川话的“成都,雄起”一喊,全场沸腾。有网友现场拍的视频里,有白发苍苍的老人跟着吼,有年轻女孩举着“刘欢老师我爱你”的牌子喊破音——这就是刘欢的现场:你以为你是在听演唱会,其实是在和一代人分享同一段时光。

他的现场,为什么成了“娱乐圈的稀缺品”?

如今娱乐圈,“唱跳爱豆”轮番登场,舞台特效卷到天上,可很多人翻开直播录像,会发现“原声和判若两人”。但刘欢的现场,从出道至今,几乎找不到“车祸”现场。有人说“他的嗓子是天生的”,可很少有人知道,他为了保持状态,每天坚持练声两小时,哪怕在飞机上、酒店里,也会带着便携式钢琴找音准。

更难得的是他的“真诚”。有次采访,记者问他“现在歌手都靠修音,你不怕被比下去?”他笑着说“比什么?比谁的效果更假吗?观众的眼睛是雪亮的,耳朵也是。”去年他参加声生不息,录制你的名字时,因为感冒嗓子有点哑,团队想让他后期修一下,他却坚持“录不了就不录,真实比完美重要”。

就是这份“较真”,让他的现场成了“艺术品”。不用修音软件,不用垫音,甚至不用伴舞,他一个人,一台麦克风,就能撑起整个舞台。就像他常说的:“音乐是给活人听的,不是给机器听的。”

所以,为什么刘欢的现场总能让人“耳朵怀孕,心被揪住”?因为他唱的不是歌,是几十年如一日的坚守,是对音乐最纯粹的热爱,是我们心里那个“才华横溢又真实可敬”的歌者。

在这个“流量至上”的时代,刘欢的现场像一面镜子,照出了什么是真正的“实力”——不是修音出来的完美,而是千锤百炼后,依然能用一句歌词,一座舞台,打动无数人的心。

下次再有人说“刘欢现场太稳了,没劲”,你可以反问他:“你有没有听过,一个60岁的男人,把好汉歌唱得让你想哭?”