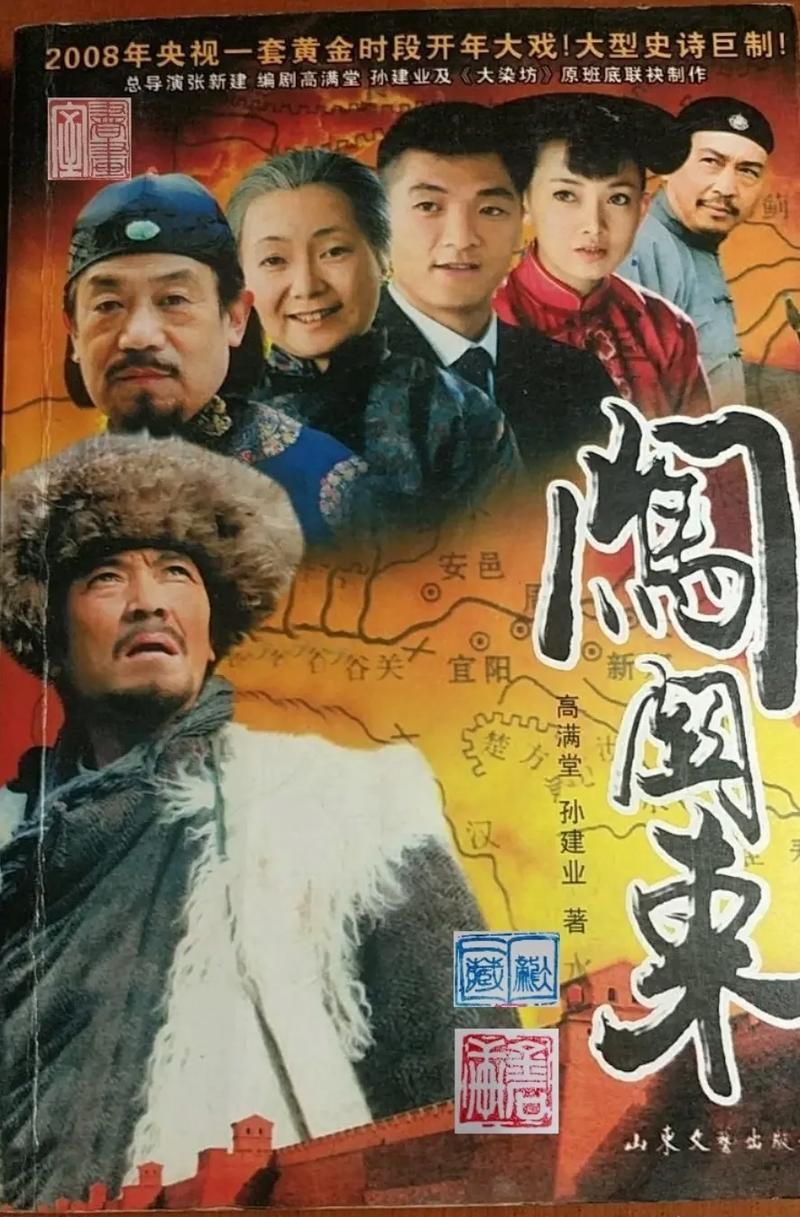

2008年的冬天,闯关东在央视播完最后一集。朱家老少站在关东大地的雪地里,背景音是刘欢那首带着硝烟与血性的好男儿闯关东。很多人以为这只是片尾曲,可后来观众反复考古时才发现——剧中还有一段更“狠”的现场版:没有华丽的编曲,刘欢就站在摄影棚的灯光下,一把木吉他打底,喉间滚着东北风的粗粝,把“闯就闯一片天,活就活个人样”唱得像是从山东闯关东人的骨头缝里直接挤出来的。

1. 闯关东里的“声音锚点”:为什么是刘欢唱出了闯关东的“魂”?

2008年的闯关东是“年代剧天花板”,张国立演的朱开山、萨日娜演的文他娘,连配角的眼睛里都刻着那个年代的挣扎。但导演李幼斌(注:此处应为导演张新建,李幼斌饰演朱传文)坚持:“这部剧缺一首‘能让人记住一辈子’的歌。”找了几个歌手试音,都觉得少了股“闯关东的劲儿”。

后来是刘欢自己主动找来的——他正在录好男儿闯关东主题曲,听到剧本里朱开山一家“背着行囊闯关东,饿死不啃青”的情节,跟导演说:“主题曲是‘面’,插曲得是‘筋’,我想试试现场唱个更野的。”

他说的“野”,是把东北民谣的“土”和美声的“悍”糅在一起。录音时没有提前排练,刘欢拿着吉他试了几个和弦,突然对着乐手说:“就按沂蒙山小调的调式,我把副歌升半个调。”话音刚落,琴弦一拨,嗓子就像被砂纸磨过似的滚出来:“闯关东啊,过山海关!旱了怕涝,涝了怕旱的关东难!”

唱到“爹死了娘改嫁,哥哥我牵着弟弟的手”时,现场录音师突然发现刘欢的手背在发青——他攥着吉他的指节太用力,琴弦都快勒进肉里。后来节目组工作人员回忆:“那天唱到第三遍,刘欢的眼泪掉在吉他琴箱上,录音师特意保留了那个气口,说那声哽咽,比任何配乐都戳心。”

2. 现场版的“不完美”,为什么比录音室版更让人难忘?

现在很多人翻唱这首歌,总爱找原声带伴奏,调得跟电子乐一样光滑。可考古当年的现场版你会发现:开头吉他的第3根弦有个明显的“杂音”,刘欢换气时喉咙里“咕咚”一声像吞了颗石子,甚至中间有句词他忘了词,临时改成了“闯就闯出个名堂来” ——可恰恰是这些“不完美”,让这首歌有了烟火气。

著名音乐人徐沛曾评价过刘欢的现场:“录音室里唱的是技巧,现场里唱的是命。刘欢那版闯关东插曲,你听他声音里的抖,不是紧张,是把朱开山扛着扁担过冰河的喘、女儿鲜儿被人贩子抓走的哭,全压在声带上了。”

记得2018年闯关东重播时,B站有个up主剪了“刘欢现场版”的片段,弹幕里全是“20岁听的觉得是歌,30岁听的才是命”。有个评论被顶到高赞:“我爷爷是闯关东的后代,小时候他总说‘当年啊,能活着到东北就是本事’,那天听到刘欢唱‘活就活个人样’,我爷爷在旁边突然抹眼泪——他说,‘这唱的就是我爹’。”

3. 15年过去了,为什么我们还在反复“考古”这段现场?

短视频时代,“15秒神曲”抓耳,却留不住耳朵。可刘欢这个现场版,居然在微博、抖音上被不同年代的观众翻出来几百次。去年有个考研党发视频:“背政治学累了,听刘欢唱‘闯关东’,突然觉得这点苦算什么。”

这或许就是现场的魅力——它不是被修音软件“包装”出来的完美,而是带着体温的真实。刘欢当年唱完,跟节目组说:“别删那些换气的声音,人活着谁不喘气呢?闯关东的人,他们喘着气就活过来了。”

现在再听这段现场,开头吉他的杂音里,仿佛能看见1931年的奉天雪,朱开山蹲在城门底下啃窝头,嘴里哈出的白气混着北风,像极了刘欢歌声里那股子“不服输的倔”。

说到底,我们念念不忘的,从来不是某段“神仙现场”,而是那段声音里藏着的——像朱开山那样“活就要活出个人样”的劲儿,像刘欢那样“把命唱进歌里”的真诚。就像有观众说的:“现在的歌技术越来越好,可为什么再难找到能让人起鸡皮疙瘩的歌了?可能因为,现在的人太怕‘不完美’了。”