第一次听刘欢唱卷珠帘,是初秋的深夜,耳机里忽然淌出那句"卷珠帘,是为谁",声音不像年轻人那样清亮,反倒像陈年的普洱,带着岁月的醇厚和一点点沙哑,却一下子把人拽进了另一个时空——那是故宫的红墙黄瓦,是敦煌的飞天壁画,是刻在中国人骨子里的、那些说不清道不明的怅惘与温柔。

一、他不是"唱"卷珠帘,是在"讲"一个民族的审美密码

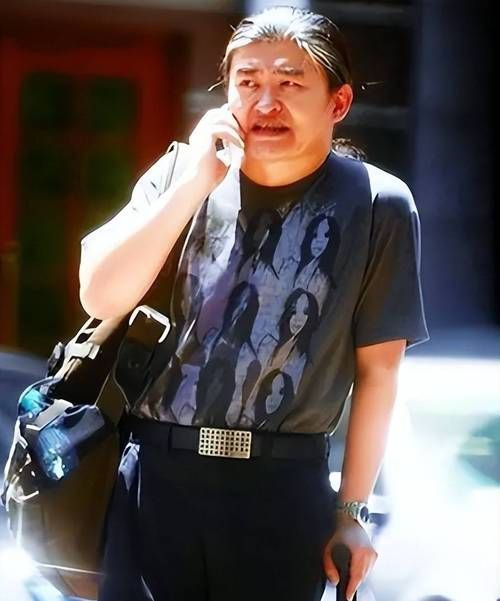

2014年,我是歌手第二季的舞台上,49岁的刘欢选了霍尊刚凭卷珠帘火遍大江南北的歌。彼时这首歌还带着选秀节目的青涩,像一幅工笔画,细腻却单薄。可刘欢一开口,画风突变——他没用原版的婉转小调,而是把旋律揉进了更开阔的叙事里,像老者在讲一个跨越千年的故事。

你听副歌"曼珠沙华,彼岸花开"那句,他没有飙高音,却用胸腔共鸣把每个字都砸进心里,像青铜编钟嗡鸣震颤;转音处微微上扬的尾音,藏着京剧韵白的顿挫,分明是"四两拨千斤"的东方美学。后来他说:"这首歌里有中国文人的'愁',不是小情小爱,是家国天下的苍茫。"这大概就是他改编的底气——作为中央音乐学院的教授,他太懂中国音乐的根在哪里:不是堆砌古筝琵琶,而是让旋律骨子里流淌着阳关三叠的悠远,春江花月夜的禅意。

二、为什么这个版本成了"时代滤镜"?

翻翻当年的评论,有人说"听哭了",有人说"突然听懂了什么叫中国风",甚至有人感慨"这才是成年人该有的卷珠帘"。为什么?因为刘欢给的从来不是"好听",是"有分量"。

原版的卷珠帘像少女怀春,清清爽爽;刘欢版的,却像把少女拉成了历经沧桑的妇人——她不再只是"愁",是"懂了愁之后的释然"。那句"几番春秋,几番风雨",他唱得像在翻一本泛黄的线装书,每个休止符里都藏着故事。更绝的是配器:没有用流行电音,而是用大提琴铺底,像低沉的地脉;间奏的古筝独奏,指尖划过琴弦的细微杂音,都能让人联想到月光下泛起的涟漪。这种"不完美"的细节,恰恰戳中了成年人心里对"真实"的渴望——生活从不是精致的工笔画,是有温度的写意。

三、二十年过去,我们到底在怀念什么?

如今再搜卷珠帘,刘欢版的播放量依然稳居前列。有人说是怀旧,其实不然。我们怀念的,是这个版本里那种"稀缺的真诚"——当太多歌手用技巧堆砌情绪时,刘欢却用"简"做加法:一个眼神的凝视,一声轻微的叹息,比任何华丽的转音都更有穿透力。

更深层看,这是个关于"经典代际传承"的隐喻。霍尊的卷珠帘让年轻人爱上了"中国风",而刘欢的改编,则给这种热爱加了一个"文化锚点"——它告诉你,所谓中国风,不是穿汉服、写毛笔字的表面功夫,是藏在旋律呼吸里的哲学,是"念天地之悠悠"的苍茫,是"此情可待成追忆"的怅惘。这种审美上的"提纯",让这首歌从"爆款歌"变成了"传世作"。

说到底,刘欢的卷珠帘之所以能穿越时间,是因为他把自己活成了"桥梁"——一头连着传统的根,一头牵着现代的耳朵,用最本真的声音,说出了中国人共同的情感密码。就像歌词里写的"卷珠帘,盼归期",我们盼的何尝不是这样一首歌:它能让浮躁的心静下来,让漂泊的灵魂找到归处。毕竟,在这个速食时代,能把一首歌唱成"酒"的歌手,实在不多了。