提到卷珠帘,很多人脑子里会立刻响起那句“卷珠帘,望天涯”,可如果没听过刘欢的版本,你大概很难明白,一首歌怎么能把千年的孤独唱得像从时光里漏出来的一样。

这不是一首简单的“中国风”,也不是网红曲库里那些飘在空中的调调。2013年,刘欢在中国好声音盲选时选了这首歌,没有炫技的高音,没有刻意的煽情,就那样站在舞台上,像在茶馆里说书,又像在老宅的月光下独坐,把歌词里的每个字都揉进了岁月里。后来这首歌火遍大江南北,可很少有人问:为什么是刘欢?为什么这首歌经他一唱,就成了“跨越千年的回响”?

“卷珠帘”三个字,是一幅画,也是一声叹

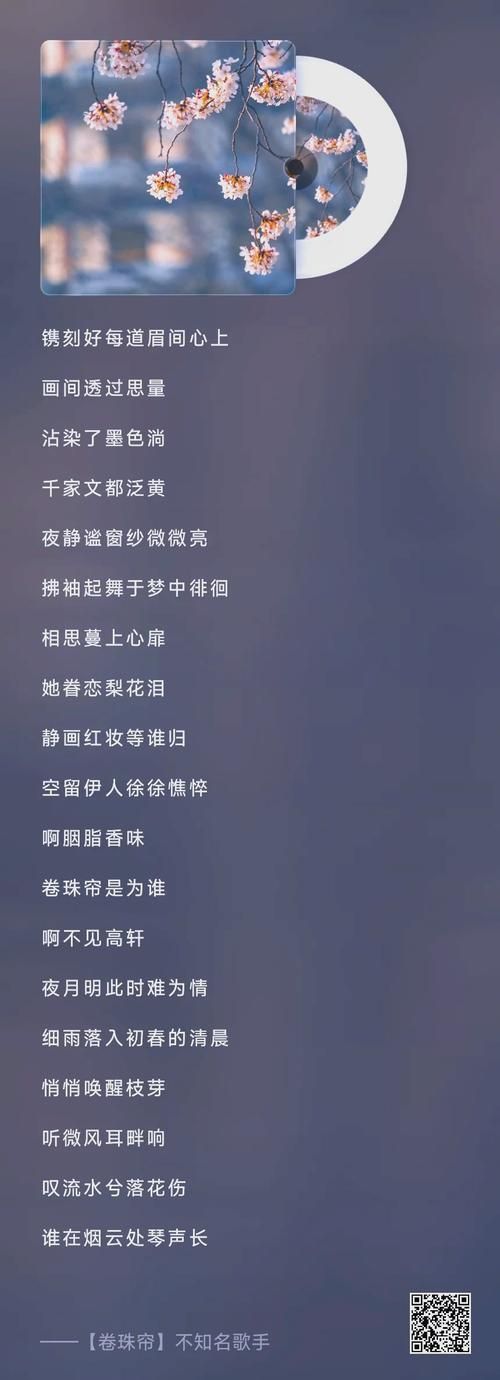

第一次听刘欢唱卷珠帘,我愣了很久。开头那句“卷珠帘,望天涯”,他没唱得太用力,反倒像轻轻掀开了尘封的竹帘,露出后面一整片孤单的月色。你眼前会浮现这样的画面:雕花木窗半开着,红绸帘子被风掀起一角,一个穿素色旗袍的女子坐在镜前,指尖划过眉黛,望向窗外的远山,眼神里藏着没说出口的思念。

歌词里的“幽怨”“凄凉”不是喊出来的,是藏在细节里的。“断桥残雪”“斑驳旧容颜”,这些词本该是陈词滥调,可刘欢用他醇厚的嗓子把它们串起来,每个字都像浸了墨的宣纸,慢慢晕开情绪。副歌的“呀~”字拉得很长,像一声悠长的叹息,不是悲伤,是无奈——多少心事,多少等待,最后都化作这声叹息,散在风里。

后来有人翻唱这首歌,有的加了转音,有的配了快节奏的鼓点,可总觉得少了什么。李健评价刘欢的版本时说:“他把歌里的‘古’唱成了‘骨’,不是模仿古人,是懂了古人的心。” 这话没错。刘欢的嗓子从来不是干干净净的“美声”,他像老戏骨唱戏,每个腔调里都有故事,就像卷珠帘里唱的“素绢写残念”,墨迹干了,可情还在。

为什么是刘欢?他的“不完美”恰恰对了

这首歌的创作者李海鹰写完卷珠帘时,本想找甜美女歌手来唱,可刘欢拿到手,愣是唱出了“男儿心,女儿情”的复杂感。刘欢不是那种按谱唱歌的人,他会改词、改节奏,把自个儿对歌词的理解揉进去——比如原歌词里有“几度花开花落”,他觉得太直白,就唱得更绵长,像花开的声音在耳边慢慢飘落。

他的嗓子不算“流行嗓子”,甚至有点像老男人在低语,可正因如此,这首歌才有了温度。听众说:“听邓丽君的卷珠帘,像在看江南烟雨;听刘欢的,像在读一封没寄出的信。” 信里写什么?“烛光剪影,孤影忆花名”,写的是窗前的烛光,剪出孤单的影子,想起曾经在花下遇见的那个名字。这哪里是歌,分明是一个人守着回忆,熬过了一整个黑夜。

刘欢自己提过:“我唱歌不喜欢‘炫’,只想让人听明白这歌到底要说什么。” 他唱卷珠帘时,没想着要惊艳谁,就是个老歌迷遇见了打动自己的旋律,想把那份感动传给别人。这种“不刻意”,反而让歌曲里的“真”透了出来——没有华丽的技巧,只有对情感的真诚;没有刻意的“中国风”,只有从骨子里渗出来的东方美。

千年寂寥,为何我们总被这首歌戳中?

这首歌是1992年创作的,可三十多年过去,每次重听,还是觉得“写的就是我”。或许因为它唱的不是某个朝代的孤独,是每个人心里都有的那一道旧伤。

你说不出具体在伤什么,可能是深夜加班后抬头看见的月亮,可能是路过旧街巷时想起的某个人,也可能是翻开老照片时突然愣住的那一秒。卷珠帘就像一面镜子,照见我们藏在忙碌生活里的柔软角落——“幽幽轻轻唱的和鸣”,是再也回不去的旧时光;“凭兰序,我思绪腾依旧”,是放不下的执念。

有人说:“现在的歌太吵了,唯有刘欢的卷珠帘,能让我静下来。” 是啊,我们活得越来越“忙”,忙到忘了听风声,忘了看月光,忘了自己也曾有过“卷珠帘望天涯”的心思。而这首歌,像一声遥远的钟,轻轻敲在心上,提醒我们:有些情绪,千年前的人有,现在的人也有,千年后的人大概也还会有。

最后想说:好歌,从来不怕被时间遗忘

刘欢版的卷珠帘,没有上过热搜,没拿过什么“年度金曲”,却成了无数人歌单里“舍不得删”的存在。因为它不像快餐文化,吃完就忘,更像一壶老酒,放得越久,越有味道。

下次再听这首歌,不妨闭上眼睛,别想着“中国风”,别想着“经典”,就听刘欢像老朋友一样在你耳边轻声唱:“卷珠帘,望天涯…… 或许这结局太凄美……” 你会发现,那哪里是歌词,分明是藏在时光里的,一声温柔的叹息。

而真正的经典,从来都是这样——不说话,却懂你的心。