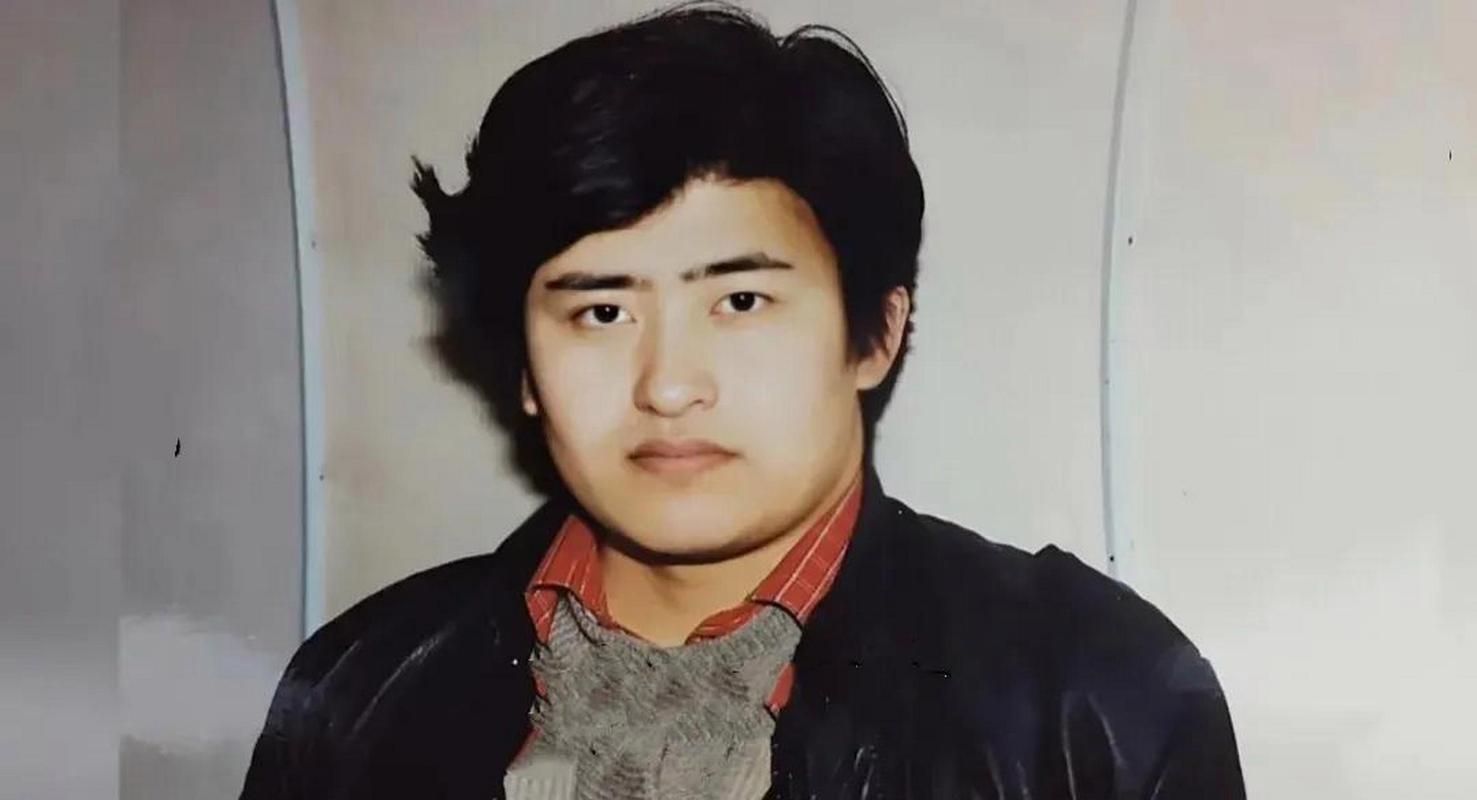

前几天刷到一个老帖子,有人晒出刘欢80年代的演出照,评论区炸了:“这是刘欢?和现在完全两个人!”“明明是浓眉大眼的小伙子,怎么就成了‘国民胖叔叔’?”说真的,我自己也有点恍惚——印象里的刘欢,永远是那个抱着吉他、声音像喝了蜜的“实力派”,或是后来戴着黑框眼镜、在导师椅上沉稳点评的“刘导师”。可翻看年轻时的照片,明明是个眉眼清秀、带着几分书卷气的青年,这时间的滤镜,到底是怎么一回事?

年轻时的刘欢,不是“帅哥”,但绝对是“氛围感神”

如果把刘欢的照片和同期明星放一起,你会发现一个有趣的事:他从来不是传统意义上的“浓颜系帅哥”。没有高挺的鼻梁,没有立体的轮廓,甚至笑起来眼睛会弯成一条缝,带着点憨厚。但奇怪的是,照片里的他总让人移不开眼——要么是坐在钢琴前,手指修长、低头浅笑,像校园里偷偷写着歌的文艺青年;要么是穿着简单的白衬衫,抱着麦克风唱歌,眼神专注得好像整个世界只剩下他和音乐。

这大概就是“氛围感”的魔力。1987年,刘欢在央视青春万岁晚唱少年壮志不言愁,照片里的他二十出头,头发蓬松,眉宇间还有点青涩,但开口就是“金色盾牌,热血铸就”,声音里那股子不服输的劲儿,隔着三十年都能闻到。后来演电视剧北京纽约,他演的角色落魄又深情,黑白照片里靠在墙角抽烟,明明没几句台词,却让人心疼到不行。那时候的他,没有现在这么“圆润”,但也不是瘦竹竿,肩膀宽宽的,像邻家大哥一样让人觉得踏实——这种“非典型好看”,恰恰是最特别的地方。

那时的审美,不流行“白幼瘦”,流行的是“有劲儿”

说起来,80、90年代的明星,好像都不太执着于“管理身材”。刘欢那时候算是丰腴型的,但大家只记得他的歌,没人讨论他的胖瘦。为什么?因为那时候的“审美”,更看重“人”本身的力量感。

你看,崔健照片里穿皮衣、剃板寸,野性十足;罗大佑戴着眼镜、抱着吉他,像个忧心忡忡的知识分子;刘欢站在舞台上,不用刻意凹造型,光是开口唱“大河向东流”,就能让人跟着热血沸腾。那时候的刘欢,体重可能不到170斤,但眼神里的光比谁都亮。有人说他“胖”,但媒体写他“饱满”,写他“声音里有故事”,这种正面的聚焦,让他从没被外貌定义过。

反观现在,打开社交软件,全是“白幼瘦”“A4腰”,好像瘦就是唯一的审美标准。回头看刘欢年轻时的照片,突然觉得庆幸——那个年代的明星,各有各的“不完美”,却各有各的“不可替代”。刘欢的“不精致”,恰恰给了音乐最完美的空间——没人注意他脸圆不圆,只记得他唱的千万次的问问得人肝儿疼,唱好汉歌唱得人想跟着打拍子。

时间给他的,不只是体重,还有“越老越醇”的魅力

如果只看照片,可能会觉得刘欢的“变化”太大了:从清秀青年到“国民胖叔叔”,发型从蓬松到板寸,连眼镜都从黑框换成了圆框。但熟悉他的人都知道,有些东西,几十年都没变。

比如他对音乐的执着。年轻时的刘欢,为了录一首歌能熬几个通宵,同事说他“钻牛角尖”,他却觉得“差一个音符都不行”;现在他虽然上了综艺,但每次开口唱歌,还是那个“刘欢”——气息稳得吓人,转音细腻得像丝绸,哪怕唱一首老歌,也能让人听出新感动。

比如他对生活的通透。早年间有人问他“为什么不在意外貌”,他笑着说“唱歌又不是选美,耳朵比眼睛重要”;后来被调侃“发福”,他自嘲“人到了一定年纪,就要和自己的身材和解,不然怎么对得起美食”。这种“不较真”的坦然,反而让他比年轻时更招人喜欢——毕竟,谁不喜欢一个既能让你哭,又能让你笑的“实在人”呢?

所以啊,刘欢年轻时的照片为什么让人记住?从来不是因为“帅”,而是因为那些照片里,有整个时代的青春热血,有不被定义的审美态度,更有一个人对“热爱”最执着的模样。现在的他,或许有了皱纹,多了体重,但眼睛里的光还在,歌里的魂还在——这大概就是时间给最好的礼物:它带走了胶原蛋白,却留下了比外貌更珍贵的东西——那种让你一开口,就让人想起年轻时的、滚烫的音乐初心。

下次再刷到刘欢年轻时的照片,别纠结他“胖没胖”,听听他唱的歌吧——你会发现,有些人的“年轻”,从来不会只留在照片里。