去年冬天去北京工体看演唱会,当刘欢在台上唱起映山红时,我旁边穿潮卫衣的00后姑娘突然抹起了眼泪。前排两个头发花白的阿姨跟着轻声哼,后排的年轻人举着手机闪光灯汇成星海——这首歌,凭什么跨越半个世纪,还能让不同时代的人同时破防?

先说说老祖宗留下的“魂”

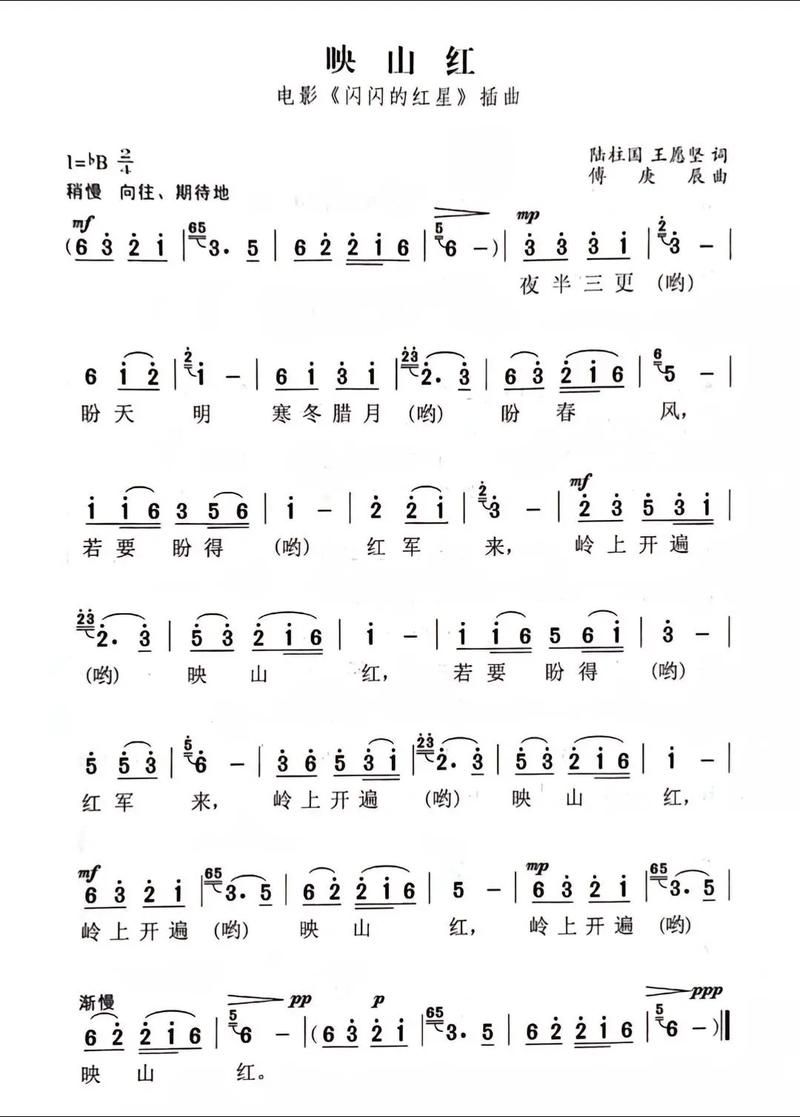

映山红的根,扎在1974年的电影闪闪的红星里。邓玉华老师用最朴素的嗓音唱出“夜半三更盼天明,寒冬腊月盼春风”,那时候没有复杂的编曲,一把二胡、几声锣鼓,就把山里人对红军的盼头唱进了心里。原版伴奏像老茶,越品越有滋味,但也容易让人觉得“年代感太重”。

但刘欢的版本,是把茶酿成了酒

你仔细听他的伴奏开头,不是常见的钢琴前奏,而是古筝的轮指拨弦,像山涧的水溅在石头上,清冽又带着坚韧。紧接着大提琴的低音缓缓铺开,像红星的暖光慢慢漫过山坳——这种“传统乐器+西洋编制”的搭配,刘欢玩了30年。

最绝的是鼓点的处理。原版用板鼓模拟行军的节奏,刘欢换成了民族大鼓,但加了弱音踏板,敲击时像“咚咚咚”的心跳,到了“若要盼得红军来,岭上开遍哟映山红”的高潮部分,鼓点突然炸开,不是粗暴的强砸,而是带着推进感的力量,像红军的马队从远处踏来,把情绪直接推到顶。

有人说“刘欢的伴奏会讲故事”,这话不假

他有次采访说:“民歌改编不能只求新,得让老听众听出乡愁,年轻人听出感动。”他的编曲里藏着无数小心思:第二段主歌时,竹笛突然穿插进来,音色高但不尖,像山里的孩子在喊红军叔叔;间奏时琵琶的轮指模仿流水声,和后面的弦乐衔接得天衣无缝——这些细节,不是AI能批量生成的“模板感”,而是真正花心思抠出来的情绪起伏。

为什么00后会被这版“老歌”打动?

现在短视频平台上,刘欢版映山红的BGM被用翻了。有个舞蹈博主拍的是大学生军训,教官带着学生在宿舍合唱,底下评论有00后说:“第一次觉得红色歌曲不刻板,伴奏带劲到想跟着晃肩膀。” 刘欢的聪明之处在于:他把“革命情怀”转化成了“人类共通的情感”——对希望的期待,对正义的坚持,对美好的向往。这些情绪,从来不怕老。

就像老戏迷说的“刘欢嗓子里的故事感”

他的伴奏从来不是“背景板”,而是和演唱互文。比如他唱“岭上开遍哟映山红”时,会突然拖长音,伴奏里的弦乐跟着爬升,像红花开满了山坡;唱“映山红映红天”时,他会突然降慢节奏,伴奏里的古筝用泛音收尾,像花开的声音在回荡。这种“声音的画面感”,让听众不用看字幕,就能在脑子里“看见”红星、山花、行军的队伍。

写到这里我突然明白:好的音乐改编,从来不是“颠覆”,而是“唤醒”。刘欢版的映山红伴奏,就像一棵老树嫁接的新枝,根还是扎在泥土里的老根,但开出的花,能让路过的人闻到新的香,也让老枝子焕发了更久的生机。

下次再听到这首歌,不妨戴上耳机仔细听——听古筝、大鼓、弦乐怎么拉着你,从70年的山沟沟里,走到今天的人群中。