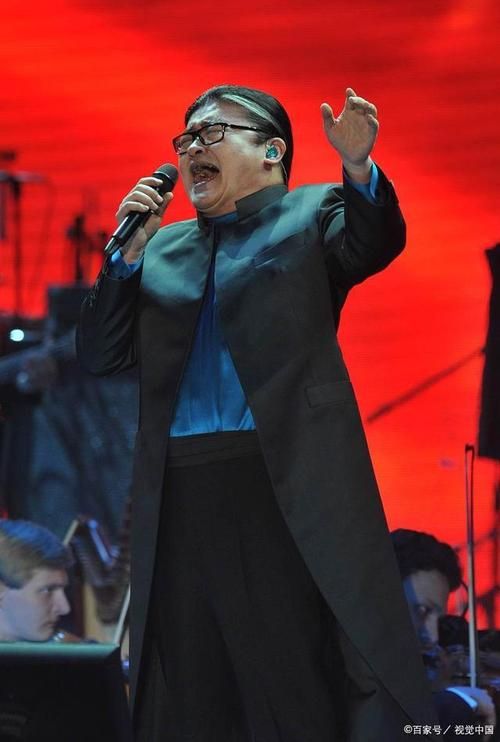

你敢信吗?在抖音上随便搜“刘欢 草帽歌”,跳出来的视频里,总有人写着“一听前奏就破防”“当年跟着爸妈一起哭,现在自己听还是会红眼眶”。这首歌,来自1970年的日本电影人证,原唱是大杉久美子,歌词里唱着一个母亲背着儿子寻找自我的悲伤,旋律里全是东瀛特有的凄清婉转。可刘欢唱的版本,硬是把这份“异国的悲”唱成了“共通的痛”——没有花哨的转音,没有炫技的高音,就那么一句句沉下去,像一双手轻轻攥住了你的心,让你想起自己生命里那些不得不放下的、带着遗憾的“草帽”。

1997年,中央电视台的正大综艺请来了刘欢,他站在舞台上,背景是简单的星空幕布,对着镜头说:“今天想给大家唱一首特别的歌,它来自一部日本电影,但我总觉得,这里面藏着我们每个人都懂的心情。”然后他深吸一口气,开口的第一句“草帽歌”,声音像是从很远的地方飘来,又带着沉甸甸的分量。

你听他怎么唱:“妈妈~您可曾记得~您可曾记得~草帽儿……”咬字不急不躁,每个字都像在讲故事。“草帽”在这里早不只是电影里的道具,它变成了无数中国人心里的符号——可能是妈妈缝补时戴的旧草帽,可能是离家时奶奶塞在包里的草帽,也可能是那些被岁月磨钝了棱角的、回不去的旧时光。刘欢的声音里没有刻意的煽情,可就是这种克制的深情,比声嘶力竭更让人难受。就像一个喝醉了的老友,拍着你的肩膀说“我懂”,四个字抵过一万句安慰。

很多人说,刘欢的草帽歌是“翻译腔下的东方共鸣”。原版歌词里日语的尾音带着樱花般的飘渺,可刘欢用中文唱“草帽儿”时,硬生生把飘落的花瓣揉进了泥土,让悲伤有了根——那是中国人骨子里的“含蓄”,是不说“我想你”,却说“今天月亮很亮”的温柔。

他改了歌词吗?没改。但改了节奏。原版的旋律轻得像叹息,刘欢却在第二段加了些许力量,像是在问“为什么命运要这么对我们”,又在第三段慢慢压下去,变成“可我知道,这也是没办法的事”。这种“起-伏-平”的安排,像极了中国人面对人生时的挣扎与认命——不甘心,但又只能接受。

更重要的是,刘欢唱出了“母亲的悔”背后的“母爱”。电影里的母亲自私又伟大,为了自己的自由放弃了儿子;而刘欢的声音里,你听到的是一个普通母亲的无奈——她不是不爱,是爱的太笨拙,笨拙到只能用一顶草帽,把所有没说出口的亏欠都装进去。这哪是唱日本母亲?这分明唱的是中国千千万万个“为母则刚”又“为母则憾”的女人啊。

当年这首歌一播,电话就打爆了电视台办公室。有个阿姨打电话来哭着说:“我嫁到异乡二十多年,就没在父母身边过过中秋,今天听着这首歌,突然想家想得睡不着。”还有个男主持后来回忆,后台刘欢自己也在偷偷擦眼泪,他说“不是唱别人的故事,是唱我们自己的日子”。

你发现没?经典从不是孤立的。刘欢的草帽歌火,从来不是因为他唱得多“神”,而是他戳中了中国人最隐秘的“集体记忆”——那些关于“失去”“遗憾”“爱而不得”的瞬间。就像我们的父辈,听着北国之春哭,听着一剪梅叹,不是因为他们喜欢老歌,是因为歌里的故事,就是他们的人生啊。

如今再听刘欢的草帽歌,已经不会像年轻时那样哭得稀里哗啦了。可每次前奏一起,还是会忍不住停下手里的活,静静地听。因为你知道,那顶草帽里,装的不只是电影里的故事,是你小时候妈妈追在后面喊“多穿件衣服”的背影,是长大后离家时往你包里塞煮鸡蛋的手,是电话里那句“我挺好的,你不用管”的谎言。

刘欢说:“好歌是不需要翻译的,因为情感是相通的。”他或许没想过,自己唱的这首草帽歌,早就成了一代中国人的“情感化石”——你轻轻一碰,就能听到岁月里的回响。

那么问题来了:这么多年过去,为什么我们依然会在刘欢的草帽歌里,听到自己的故事?