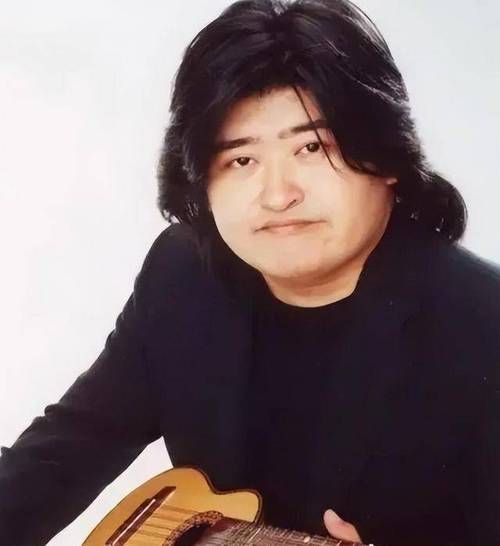

说起刘欢,多数人 first 想起的是他穿透云霄的歌声,“好汉歌”的豪迈、“千万里”的苍凉,早已刻在几代人的青春记忆里。但若翻开他的表演履历,会发现这位“歌坛巨匠”在镜头前的演绎,藏着比歌声更耐人寻味的张力——从北京人在纽约里深情又执拗的阿春,到甄嬛传中温润如玉却暗藏锋芒的温实初,他总能在“非典型演员”的标签下,用独一份的生命力给角色注魂。

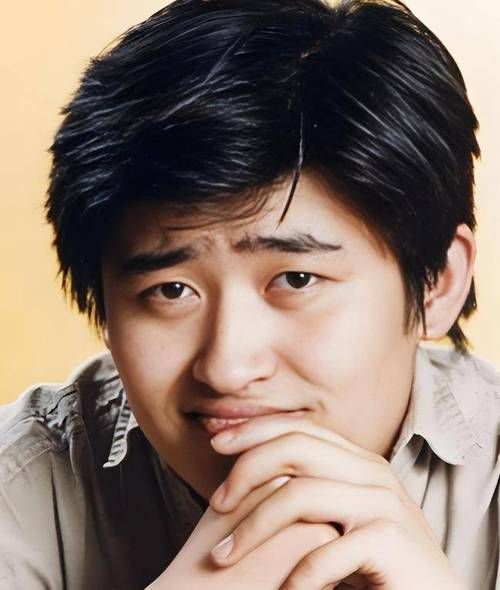

最近有人讨论:“要是刘欢来演秋蝉里的‘秋蝉’,会是什么样?”乍一听似乎违和——毕竟秋蝉在观众心里,多是任嘉伦那样隐忍坚韧、身手利落的特工形象,而刘欢向来给人“文人感”“厚重感”的印象。但细想之下,这份“不匹配”里,或许藏着角色塑造的另一种可能。

刘欢的表演,从来都是“藏锋于怀”的艺术。他鲜少用激烈的肢体语言塑造人物,却总能在眉眼低垂、嘴角轻扬的细微处,让角色的灵魂立起来。记得甄嬛传里温实初得知甄嬛误纯元旧衣时的那场戏,他没有咆哮,没有质问,只是眼神里的光一点点黯淡下去,握着衣袖的手指微微发白——那种“爱而不能言”的苦楚,被揉碎在每一个微表情里,比嘶吼更让人心头一颤。这种“以静制动”的功力,若用在秋蝉身上,或许能撕开“特工”的外壳,露出更幽微的内心世界:比如潜伏时的孤寂,信仰与个人情感的拉扯,乃至面对牺牲时的复杂心境。

更重要的是,刘欢身上有种“沉下去”的底蕴。他演阿春时,没刻意展现“纽约客”的浮夸,反而用文化人的内敛,把“中西碰撞”下的迷茫与坚守演得真实;他当大明王朝1566里的海瑞,没有脸谱化的“刚正”,反而通过眼神里的疲惫与坚定,让“清官”有了“人味儿”。这种对“人性复杂度”的挖掘,恰恰是秋蝉这个角色最需要的——特工不是冰冷的执行机器,而是在家国大义下,也有七情六欲、挣扎矛盾的普通人。刘欢如果能接住这个角色,或许会让“秋蝉”跳脱出“高大全”的窠臼,成为一个有血有肉、让观众既心疼又敬佩的“立体人”。

有人可能会说:“刘欢年纪大了,演不了特工的打戏。”但看过北京人在纽约里他为保护佳佳街头狂奔戏的人都知道,他的“不完美”反而能让角色更真实——秋蝉不需要是“战神”,他需要的是“信仰者的重量”。那种带着文人气息的坚韧,那种经历过世事后的通透,或许比单纯的身手利落,更能让“潜伏”这个行为充满张力:不是靠拳头,而是靠信念在黑暗中扎根。

当然,这只是假设。刘欢是否愿意接这样的角色,或是制片方是否想过这样的组合,都是未知数。但正因如此,“刘欢演秋蝉”才有了让人遐想的空间——当歌手的叙事感遇上角色的复杂性,当文人的风骨遇上特工的隐忍,会不会碰撞出比“标准答案”更动人的火花?

毕竟,好演员不怕“不贴标签”,怕的是被标签困住。而刘欢,从来都是那个能把“不合适”演成“刚刚好”的人。