你有没有发现,有一首歌,不管过去多久,只要前奏一起,整个人就跟着热血沸腾?是“大河向东流啊”,还是“路见不平一声吼,该出手时就出手”?不用猜,肯定是刘欢的好汉歌。

1998年,水浒传播出,这首作为片尾曲的歌,像一阵旋风刮遍大江南北。那时候的电视还是“大头显像管”,一家人围坐在沙发上,看着剧里好汉们劫富济贫、快意恩仇,片尾曲一响,爸爸会跟着拍桌子,妈妈会哼两句,连在院子里疯跑的孩子都会停下来,扯着嗓子喊“嘿咻嘿咻”一嗓子。

可奇怪的是,这首歌明明“土得掉渣”——旋律简单粗暴,歌词没啥文绉绉的修辞,怎么就成了刻在一代人DNA里的旋律?

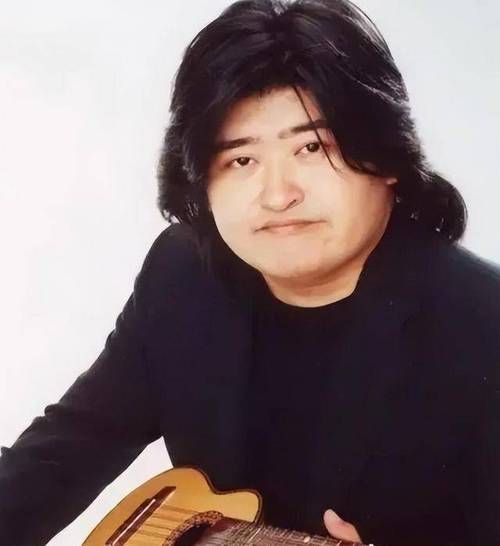

先琢磨琢磨刘欢的嗓子。他唱好汉歌的时候,跟现在那些“技巧流”歌手完全不一样。没有华丽的高音炫技,也没有故作低沉的沧桑,就是稳稳地站在那儿,像村口那个最会讲故事的大伯,把江湖的豪情揉进了每个字。

“大河向东流哇,天上的参参参北斗哇”,第一句出来,像不像站在黄河边上,对着滔滔江水喊出来?那声音里裹着一股子“闯劲”,不甜不腻,带着烟火气。后来有人翻唱,要么唱得太“油”,像舞台上在表演;要么太“飘”,少了点接地气的力量。可刘欢不一样,他唱“路见不平一声吼,该出手时就出手”,你甚至能听到他嗓子里的“颗粒感”,像咽下了一口烧刀子,从喉咙里烫出来的,全是真性情。

有人说他“不科学”——呼吸声那么重,转音也不完美,凭什么就成了经典?说白了,他唱的不是歌,是“人味儿”。就像老家的红烧肉,不用摆盘多精致,肉炖得烂烂的,汤汁拌米饭,就是比那些摆着好看的大餐香。

再说说这首歌本身。1998年的中国,刚改革开放没多久,人人心里都憋着一股劲儿。下海的人挺直腰板,打工的人背起行囊,好汉歌里的“该出手时就出手”,简直就是那时候的精神写照:谁不想活出个痛快?谁不想当一回自己的“好汉”?

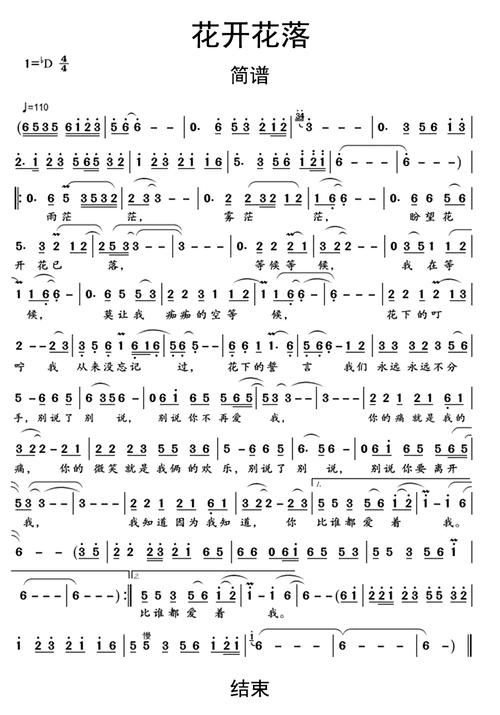

李海鹰作曲的时候,根本没想着搞什么高大上的“交响乐”,就是跑到广东民间采风,听老人们唱号子,把那种“一吆喝一群人跟着走”的劲儿写进了旋律里。加上易茗写的歌词,句句大白话,像在酒桌上跟哥们吹牛:“兄弟,啥也别说了,干了这杯!有事咱扛着!”

这种“不装”的劲儿,戳中了普通人最软的地方。后来水浒传重播无数次,每次好汉歌一响,弹幕都是“穿越回小时候了”;就连现在00后玩游戏、拍短视频,背景音乐只要切这首,点赞立刻涨一截。他们可能没经历过98年,但他们懂那种“不想怂”的少年气——这不就是刻在中国人骨子里的侠义嘛。

可话说回来,好歌那么多,为什么好汉歌能“霸屏”25年?

现在回头看,答案其实藏在“慢”字里。刘欢录这首歌的时候,一遍一遍磨,为了找“喊出来”的质感,嗓子都喊哑了;编曲加唢呐,不是为了“混搭”博眼球,就是想让那股子劲儿更冲;连歌词里的“嘿咻嘿咻”,都怕太像劳动号子,特意加了点俏皮,听着像好汉们一边喝酒一边瞎起哄。

哪里是“随便写写”?分明是把每一个音符、每一个字都当成了“兄弟”在对待。

就像老话说的,“酒是陈的香,歌是老的亲”。那些被时间磨出来的歌,没那么多花花肠子,就是用真情实感喂大的。就像妈妈包的粽子,端午过了还想吃;就像小时候玩的弹珠,现在摸着还觉得烫手。好汉歌就是这样的存在——它不跟你讲什么“音乐理论”,就问你:想不想活得像个人,像条“汉子”?

所以下次再听到“大河向东流”,别光跟着吼了。不妨想想,25年前,站在录音棚里的刘欢,想的是不是我们心里都藏着,却不敢说出来的那股“英雄气”。

毕竟,哪个中国人心里,还没住着一个“该出手时就出手”的好汉呢?