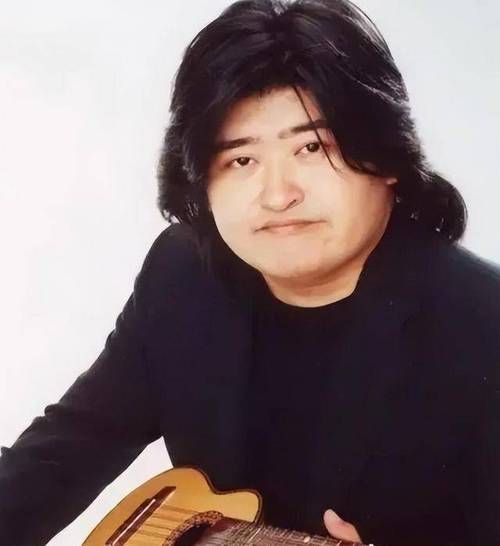

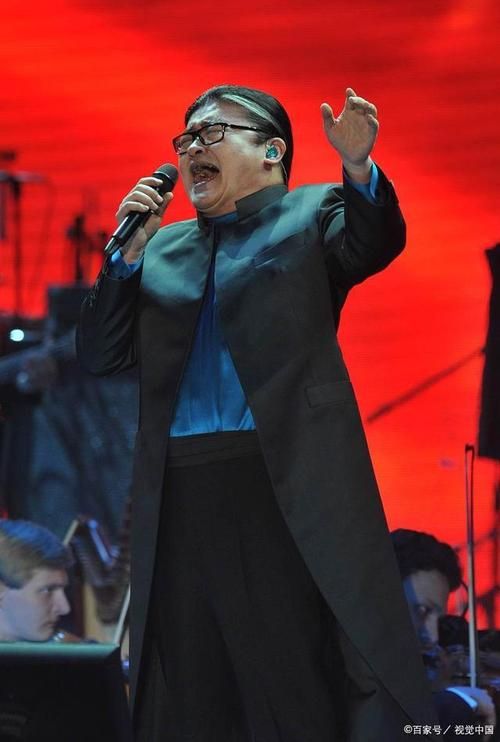

提起刘欢,你的第一反应是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,还是千万次的问里穿透灵魂的深情?或者,是歌手舞台上那个一头白发却依旧能用“高音核武器”惊艳全场的歌者?但若你最近翻过他的动态,或者见过他近年的一些演出片段,大概率会和我一样愣住:原来,这个陪伴我们长大的“音乐教父”,早悄悄解锁了“竖琴大师”的新身份?

从“嗓子”到“指尖”:刘欢和竖琴的“双向奔赴”

很多人不知道,刘欢和竖琴的缘分,远比想象中深。作为中央音乐学院音乐系的毕业生,他的音乐素养从来不止于“唱功”——钢琴十级的功底自不必说,作曲、编曲、指挥样样在行,而竖琴,这个古典音乐里被誉为“天使乐器”的存在,早成了他生活中不可或缺的一部分。

有次他在采访里轻描淡写地说:“唱歌是‘输出’,弹竖琴是‘和自己说话’。当指尖碰到琴弦,那些脑子里盘旋的旋律、积攒的情绪,就有了另一种出口。”你看,这才是真正的音乐人——他们从不拘泥于一种表达方式,就像画家手中的画笔,总想试试不同的颜料,才能画出更完整的世界。

刘欢的竖琴,从来不是“炫技”的工具。你翻他早期的一些纪录片会发现,早在90年代,他就曾在音乐会上用竖琴为古诗吟诵伴奏,琴声淡雅如流云,和诗句的意境缠绵得恰到好处。后来成了“国民导师”,在中国好声音后台,也常有学员看到他抱着竖琴即兴弹拨,曲子或许是学员没唱好的一首歌,经他指尖一改,竟多了几分未曾被发现的温柔。

那些“刷屏”的竖琴片段:为什么连路人都能被“戳中”?

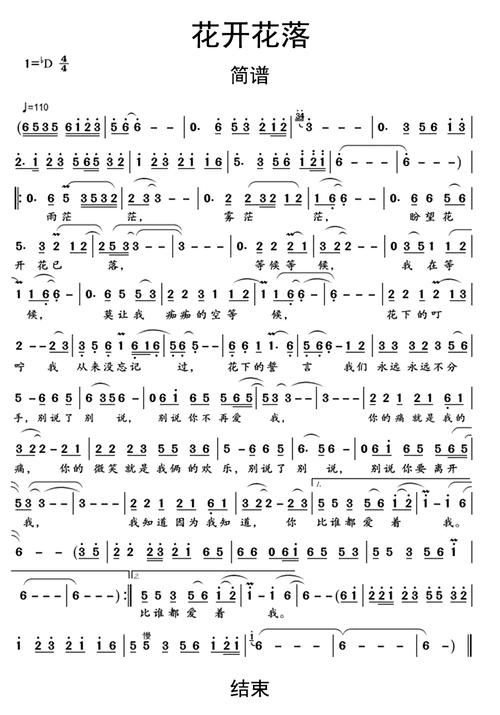

最近网上流传的“刘欢竖琴演奏视频大全”里,有几个片段堪称“现象级”。比如去年他参加某音乐节,当全场观众以为他要开嗓飙高音时,他却缓缓坐在竖琴前,指尖一勾,弯弯的月亮的前奏像月光一样洒下来——没有歌词,没有伴奏,只有竖琴清澈的泛音和偶尔的滑弦,却听得台下几千人鸦雀无声,最后直接合唱起来,连直播镜头都忍不住给到他泛着泪光的眼。

还有一次是在经典咏流传的舞台上,他弹竖琴唱登鹳雀楼,“白日依山尽,黄河入海流”的意境,被他用琴声具象化了:前两句的琴音平缓如远山,后两句的和弦渐强如奔流,连小学生都能听懂“更上一层楼”不只是诗句,更是琴弦上的情绪递进。难怪有人说:“以前听登鹳雀楼是背课文,听刘欢弹竖琴版,才突然看懂了王维画里的山河。”

这些片段为什么能“出圈”?因为刘欢的竖琴里,没有“大师的架子”,只有“真诚的表达”。他不追求华丽的技巧,从不炫技式的快速轮指,甚至很少弹大家耳熟能详的古典名曲,更愿意用竖琴去“翻译”那些我们熟悉却未曾细品的旋律——把我和我的祖国弹得像母亲的手轻轻拂过额头,把光亮的摇滚改编成竖琴版,却意外多了几分治愈的力量。这种“反差感”,恰恰击中了现代人对“真实”的渴望。

不止是“视频大全”:藏在琴弦里的音乐态度

搜“刘欢演奏竖琴视频大全”,你会发现这些视频的画质大多不算顶级,有些甚至是十几年前的舞台录像,但为什么无数人反复观看?因为镜头外的刘欢,比想象中更可爱。

有弹到一半琴弦松了,他也不急,反而笑着对观众说:“你看,连竖琴都知道我今晚‘话多’,得让我歇口气。”还有即兴演奏时,会突然停下来哼一句“这里要是加个鼓点就好了”,然后自己笑着摆摆手:“算了,竖琴可不鼓掌,它只管自己说话。”这种“不完美”的真实,让隔着屏幕的我们都觉得:原来顶级音乐人,也和我们一样,会和乐器“闹别扭”,会在音乐里“玩心眼”。

而他的竖琴,更像是一种“无声的宣言”。在这个追求“快节奏”“强输出”的时代,刘欢却选择用最温柔的乐器,告诉我们“慢下来”的力量。他的琴声里没有焦虑,没有浮躁,只有对音乐的敬畏和对生活的热爱——就像他在一次采访里说的:“唱歌是把心里的东西‘喊’出来,弹竖琴是把心里的东西‘揉’出来。无论是喊还是揉,只要是真的,就能被听见。”

最后想说:与其“收藏视频”,不如“听懂他的温柔”

如果你只是想把“刘欢竖琴视频”存在硬盘里,那未免太可惜了。这些视频的价值,从来不是“刘欢会弹竖琴”这个冷知识,而是让我们看到一个真正的音乐人,如何用一生去探索音乐的可能性,如何用自己的方式守护那份“对音乐的初心”。

下次再看到他弹竖琴的视频,不妨戴上耳机,把音量调小一点——听琴弦震动的细微声响,听他偶尔的呼吸声,听那些旋律背后的“欲言又止”。你会发现,原来那些我们习以为常的经典,在他指尖都有了新的生命;原来这个“只会唱高音”的男人,骨子里藏着如此细腻的灵魂。

毕竟,能把流行金曲弹出古典韵味,能把儿歌弹成交响诗的,娱乐圈里,或许也只有刘欢了。这哪里是“演奏技巧”,分明是“生活阅历”的沉淀,是“音乐信仰”的温柔啊。