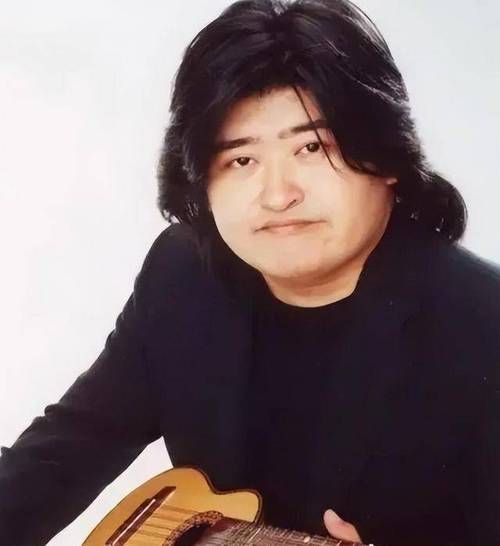

要说华语乐坛的"活化石",刘欢绝对排得上号。从少年壮志不言愁唱到好汉歌,他那醇厚如陈年的嗓音,陪伴了一代人的成长。但你知道吗?这位被音乐耽误的"老戏骨",其实在影视圈也留下了不少让人过目不忘的角色。今天咱们就来扒一扒——除了那个喊出"大河向东流"的宋江,刘欢还演过哪些让人拍案叫绝的戏?

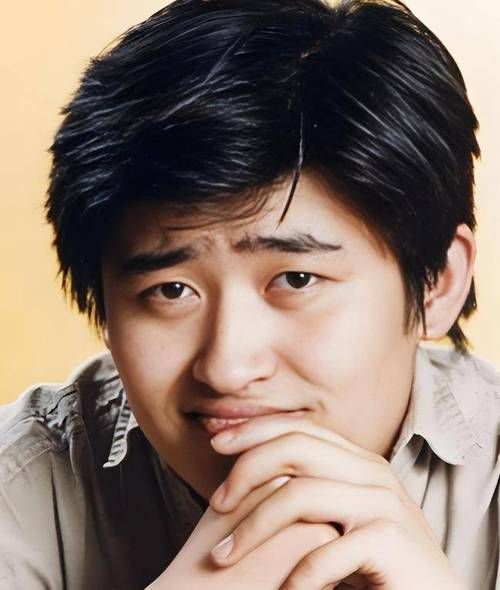

北京人在纽约:大卫,那个让姜文又爱又恨的"老外"

1993年,一部北京人在纽约火遍大江南北,王启明和郭燕的爱恨纠葛,成了当时中国人对"出国热"最直观的认知。而刘欢在里面演的"大卫",可能很多人的第一反应:"哦,就是那个美国朋友?"但这个角色,远比"朋友"复杂得多。

他不是脸谱化的"反派",也不是简单的"工具人"。王启明初到纽约举步维艰时,是大卫帮他找到工作、适应生活;当王启明在生意上陷入困境,又是大卫拉了他一把。可偏偏,大卫又深深爱着郭燕,那份爱带着美国式的直接,又藏着东方式的克制——他明明可以趁人之危,却始终选择默默守护,甚至在郭燕病重时,是她守了整夜。

刘欢演这个角色,没有刻意模仿美式口音,也没有夸张的表情和动作,就凭那双眼睛里的真诚和无奈,把大卫这个矛盾体演活了。有观众说:"看到大卫给郭燕盖被子,突然就觉得这个'老外'比很多中国男人还温柔。"直到今天,重刷这部剧的人,依然会为这个角色纠结:他到底是不是"第三者"?或许,他只是个在异国爱上不该爱的人的普通人。

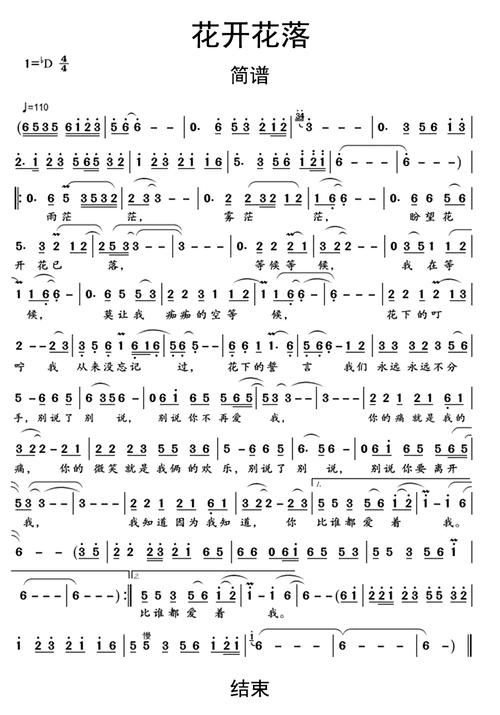

荆轲刺秦王:高渐离,击筑而歌的"悲情侠客"

如果说北京人在纽约的大卫是刘欢"本色出演"的温情角色,那1999年陈凯歌的荆轲刺秦王里的高渐离,就是他彻底颠覆形象的"拼命三郎"。

历史上的高渐离是击筑大师,和荆轲是生死之交。电影里,刘欢把这位"士为知己者死"的侠客演出了孤绝感。尤其是太子丹设宴那场戏,他击筑高歌"风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还",歌声里的悲愤和不舍,仿佛把整个燕国的希望都压在了琴弦上。陈凯歌后来评价:"刘欢不是在演高渐离,他把自己'活'成了高渐离——他懂那种'士为知己者死'的孤傲,懂那种明知不可为而为之的悲壮。"

更让人佩服的是,刘欢为这个角色自学了三个月筑(一种古代乐器)。拍戏时,那些抚琴、击筑的动作,都不是靠替身,而是他自己一点点练出来的。有工作人员回忆:"刘欢那段时间手指磨破了都不休息,说'高渐离的琴是他的命,我不能糊弄'。"

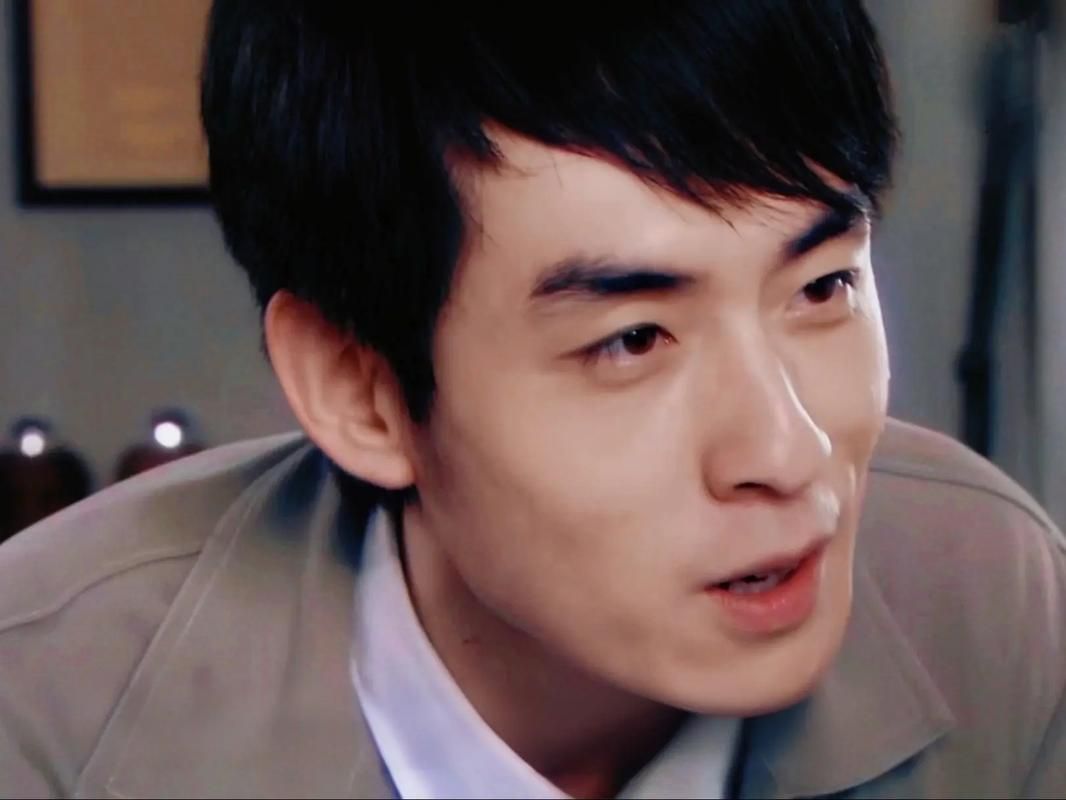

甄嬛传:允禧,那个"又红又专"的七王爷"

很多人不知道,现象级宫斗剧甄嬛传里,那个稳重低调、堪称"官场老好人"的七王爷允禧,也是刘欢演的。这个角色戏份不多,却每次出场都让人印象深刻。

他是皇帝的弟弟,却从不参与夺嫡之争;后宫争斗再激烈,他只关心自己的书画和古玩。甄嬛被贬冷宫时,是允禧偷偷送去了炭火;果郡王出征在外,是允禧在朝中替他周旋。他说话轻声细语,处事圆而不滑,就像一缕和煦的阳光,照进了阴森的后宫。

刘欢演这个角色,没有用"王爷"的腔调,反而带着点文人式的慵懒和真诚。有一集他和果郡王下棋,一边下棋一边闲聊,眼神里的通透和淡泊,让人突然明白:在权力的漩涡里,能守住本心的,才是真正的赢家。很多观众说:"看甄嬛传时,总盼着七王爷多出来转转,和他待着不累。"

为什么刘欢的"戏"比歌还少?

从北京人在纽约到甄嬛传,刘欢的影视作品屈指可数,但每个角色都能让人记住。有人问他:"为什么不多演点戏?"他曾在采访里笑着说:"演戏太'费命'了,我得为我的声音负责。"

确实,作为歌手,刘欢对自己的嗓子要求极高:从不熬夜、不喝冰水、不唱太耗气的歌。他说:"嗓子是我的饭碗,也是我的责任。"但更深层的,或许是对"表演"的敬畏——他接戏的标准从来不是片酬或名气,而是"角色有没有意思""我能不能演好"。就像演荆轲刺秦王的高渐离,他可以苦练三个月筑,哪怕只有十几场戏;演甄嬛传的允禧,他可以反复揣摩王爷的仪态和眼神,哪怕台词不多。

结语:原来刘欢的"戏",一直在生活里

如今的刘欢,依然活跃在荧屏上,当中国好声音导师时,他总说"选歌就是选态度"。其实无论是唱歌、演戏,还是做导师,他骨子里都藏着同一种执拗:认真,且纯粹。

所以下次再听到好汉歌或者弯弯的月亮,不妨想想那个演过大卫、高渐离、允禧的刘欢——原来他不仅会用歌声讲故事,更用角色演活了人生。毕竟,能把一件事做到极致的人,做什么都不会差。你觉得,刘欢如果再演戏,最适合演什么角色?