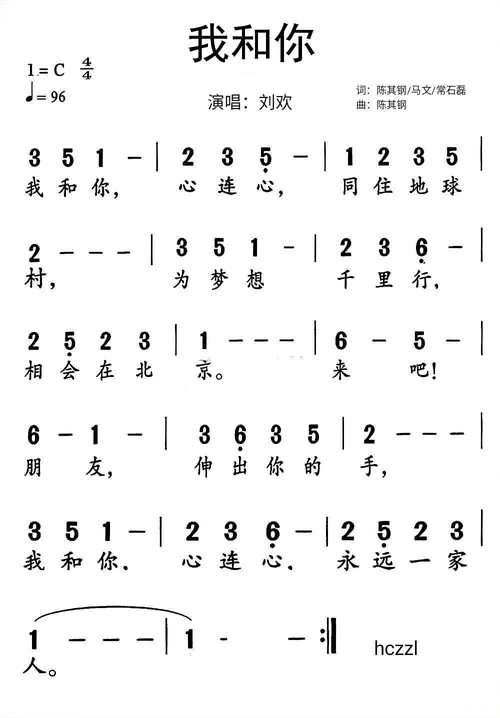

2008年8月8日的鸟巢,当刘欢用醇厚的嗓音唱出“我和你,心连心,同住地球村”时,全球数十亿人记住了这首歌。但很少有人知道,这段仅仅4分30秒的旋律背后,刘欢曾连续三天凌晨三点站在录音棚里,反复琢磨那个看似简单的“你”字——是轻声呢喃,还是深情诉说?为什么他和莎拉·布莱曼的合唱,能让不同语言、不同文化的人在旋律中共鸣?

从“备胎”到“定心丸”:一场突如其来的“使命召唤”

2008年奥运会开幕前三个月,我和你的作曲陈其钢带着旋律找到刘欢,开门见山说:“想请你唱中文版。”彼时这首歌尚未确定形式,有人提议独唱,有人提议男女对唱,刘欢的条件很简单:“只要需要我,什么时候都可以。”

真正让他“破防”的,是歌词里那份藏着的温柔。“‘我和你’,不是‘我和他’,也不是‘我们和你们’,是最直接的对话。”刘欢在后来的采访中说,“奥运会是世界的事,但落在每个人心里,就是‘你’和‘我’的距离。”为了找到这种感觉,他把歌词抄了20遍,写满页面的都是“怎么让这三个字像呼吸一样自然”。

筹备期间突发变数:原定演唱中文部分的歌手因档期退出,刘欢临危受命,不仅要完成自己的部分,还要在48小时内和从未见过的莎拉·布莱曼完成对位训练。语言不通怎么办?他用英语标注音调,用手势比划旋律的起伏,甚至画了一张“情感地图”——蓝色代表宁静,红色代表温暖,莎拉看着图笑了:“原来我们的心跳,节奏是一样的。”

不只是“中国声音”,是“人类共情”:减法里的艺术

很多人好奇,我和你为什么不选择激昂的交响,却用了近乎清唱的开头?刘欢给出了答案:“奥运会不需要呐喊,需要的是‘听见’。”

录音当天,他主动建议去掉所有伴奏垫乐,只留钢琴和他的人声。“一开始还有人反对,说太单薄了。但我试了第一句——‘我和你,心连心’,突然就哭了。”人声里的毛边、呼吸的轻重、甚至细微的喉音,这些“不完美”反而成了最动人的部分,“就像两个普通人在星空下对话,不需要技巧,只需要真诚。”

和莎拉·布莱曼的合唱更是“天作之合”。一个以歌剧见长,一个以流行著称,本该风格迥异,却在副歌部分融成一片。刘欢后来回忆:“莎拉唱‘为梦想千里行’时,我偷偷看她的眼睛,里面有泪光。那一刻突然明白,‘梦想’和‘远方’从来不是某个国家的词汇,是每个人心里的光。”

十五年后再听:为什么我们依然需要我和你

2023年,刘欢在一场音乐会上重唱我和你,台下有白发苍苍的外国老人跟着轻声哼唱,也有年轻的眼眶泛红。“有观众问我,现在世界这么纷乱,这首歌还适用吗?”刘欢说,“适用的。因为我们需要的从来不是‘同一个世界’,而是‘听见彼此’。”

从鸟巢的惊艳到岁月的回响,我和你早就不是一首普通的奥运主题曲。它是刘欢用嗓音写下的“人类情书”——没有华丽的辞藻,却让每个“你”和“我”,都成了“我们”。

下次再听到这首歌时,不妨闭上眼睛:你或许会想起2008年的夏夜,想起那个站在聚光灯下、声音里有温度的男人。他唱的从来不是技巧,而是藏在旋律里的一句话:“别怕,这个世界,你从不孤单。”