每到中秋、春节,总有一首歌会在街头巷尾、直播间、家庭聚会里准时响起——不是新潮的电子音乐,不是抓耳的流行神曲,而是刘欢演唱的花好月圆。前奏一起,那醇厚的嗓音裹着管弦乐的磅礴,像一股暖流瞬间把人拉回记忆里:小时候守着电视看春晚,爸妈跟着旋律切水果,长大后独自在外听到这首歌,会突然想起家乡的月亮。

但你有没有想过?一首改编自古曲的歌,为什么能跨越20多年,成为刻在中国人DNA里的“节日BGM”?刘欢的嗓子,到底给这首花好月圆施了什么魔法?

从古琴到交响:改编的不是歌,是中国人对“圆满”的执念

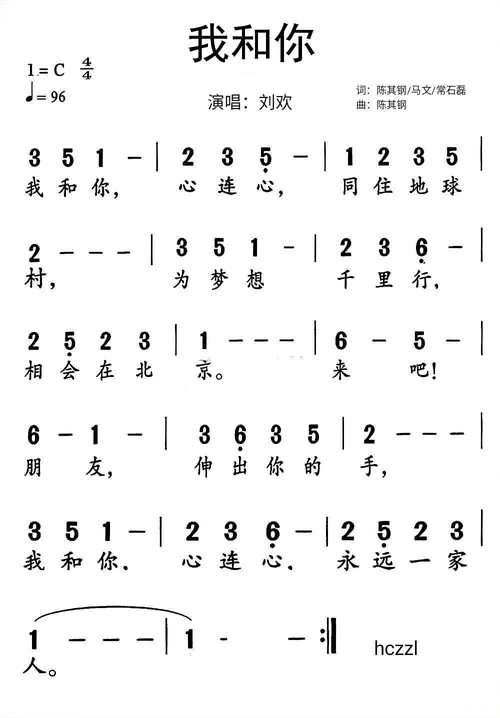

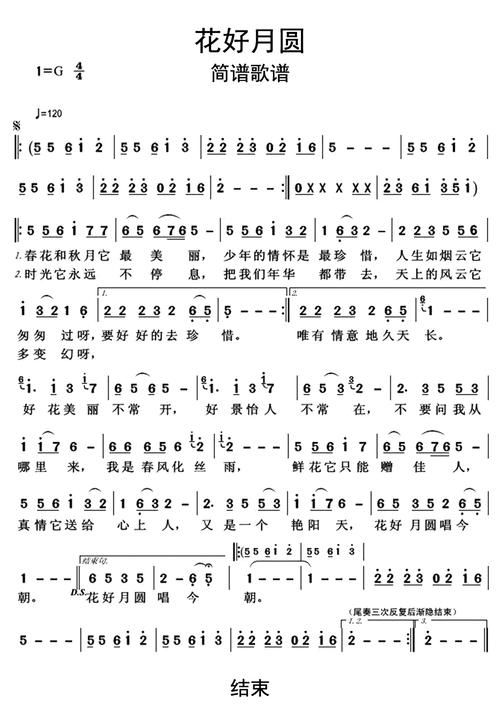

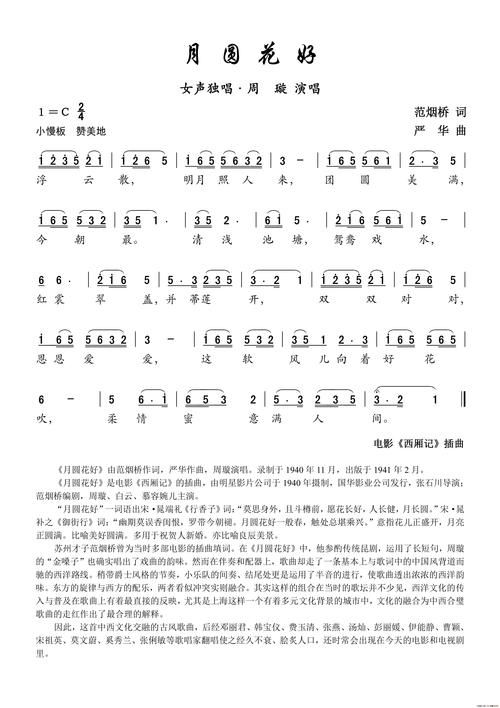

花好月圆最早不是刘欢唱的。它的“根”埋在1925年,民族音乐家黄自以江南丝竹为灵感,写下了同名民乐合奏曲。原曲像一幅水墨画:琵琶轮指如月光洒在湖面,二胡拉出的是袅袅炊烟,节奏轻快里藏着对“人间烟火”的温柔。

但刘欢在1995年春晚唱的版本,直接把这幅“小画”变成了“千里江山图”。他没有简单复制民乐的婉约,而是用交响乐给歌曲搭了个“大骨架”:前奏一响,圆号像推开夜幕,弦乐层层铺开,瞬间把氛围从“家庭小聚”拉到了“天地山河”。

最绝的是配器里藏了小心思——古筝和交响乐的对话。第一段主歌,刘欢的声音像老酒,醇厚但不烈,古筝的泛音跟着他的咬字轻轻颤,像爷爷奶奶讲过去的故事;到了副歌“花好月圆夜,有你在身边”,鼓点骤起,铜管炸开,古筝突然加快轮指,像把心里攒了半年的思念全吼了出来。这种“传统+现代”的碰撞,不是生硬拼接,而是让花好月圆有了“岁月感”:既有老祖宗对“花好月圆”的期盼,又有当代人面对生活的热烈。

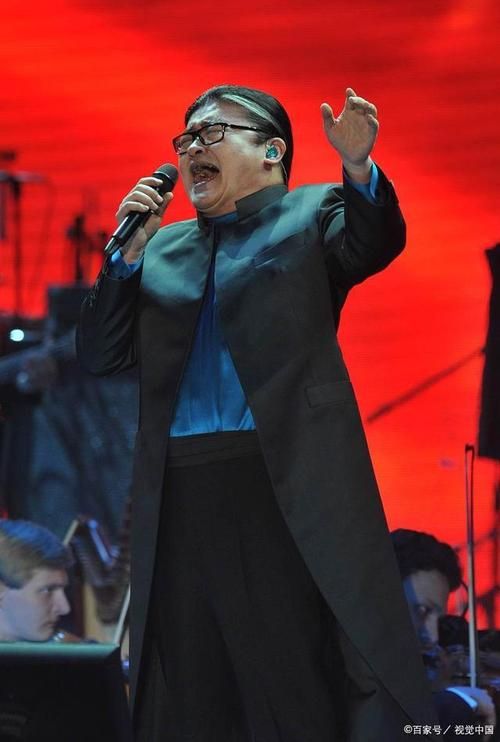

刘欢的嗓子:技术是底色,情感才是“钩子”

说到刘欢,大家第一反应是“高音之王”“教科书般的唱功”。但唱花好月圆时,他几乎没用什么炫技技巧,反而把嗓子“藏”进了歌里。

你听他开头那句“剪一片月亮做窗帘”,没有华丽的转音,气声像叹息一样轻,却让人眼前浮现出“用月光装点房间”的浪漫,软得像小时候妈妈盖的毛巾被。到了“煮一壶月光下酒”,声音突然沉下来,带着点沙哑,像在外漂泊的人喝醉了,对着月亮自言自语。这种“收着唱”的分寸感,比嘶吼更有力——他把中国人对“团圆”的克制和渴望,揉进了每个字里。

有人问:刘欢音域那么宽,为什么不飙高音?其实这才是高手:这首歌的灵魂不是“唱得多高”,而是“唱得多暖”。副歌“花好月圆夜,情深意更浓”,他的声音像厚厚的棉被,稳稳地把人裹住,没有一点攻击性,反而让人觉得“不管你在哪里,听到这声音就心安”。这种“用声音抱住听众”的能力,才是它能穿透年龄层的秘诀。

为什么几代人听到它都会沉默?

上次在评论区看到一个故事:有个95后说,小时候爷爷总在除夕夜放这首歌,爷爷去世后,每年的团圆饭,她都会偷偷打开这首歌。现在她自己的孩子两岁,听到前奏会拍手跳,像当年爷爷一样。

花好月圆早不是一首单纯的歌了,它成了中国人的“情感锚点”。对父母辈来说,它是物质匮乏年代里,对“丰年”的朴素想象;对我们这代人,它是离家在外时,对“家”的具象化思念;对孩子而言,它是“节日快乐”的背景音,长大后才会懂,那旋律里藏着家人藏了无数遍的“别怕,我们都在”。

刘欢自己也说过:“好歌得能‘落地’,得让普通人听了觉得‘这就是我的日子’。”他没有把花好月圆唱成“阳春白雪”,而是用最真诚的声音,把中国人心里最柔软的那部分——对团圆的向往、对平凡的珍视——唱了出来。

所以下次再听到花好月圆,不妨停下来好好听:不是因为“过节就该放这个”,而是在这首歌里,你能听到自己的过去、现在,还有心里那轮永远想让它“圆”起来的月亮。