你有没有过这样的时刻?某个加班的深夜,出租车穿过城市的霓虹,司机师傅突然调低了音量,电台里飘出“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”。那一刻,车窗外的流光好像都慢了下来,方向盘上的手无意识地跟着节奏轻点,好像突然就被某个 decades 前的夜晚,轻轻撞了一下心口。

这大概就是经典的样子——它从不会大声告诉你“我很重要”,却在某个不经意的瞬间,成为一代人的“背景音”,三代人的“共同语言”。而刘欢的弯弯的月亮,大概是这种“共同语言”里,最温柔也最深刻的那一句。

1990年,一首歌如何成为“时代的注脚”?

要说弯弯的月亮,得先回到1990年的中国。那一年,改革开放的春风吹了十年,大街小巷开始飘着“甜蜜蜜”“我的未来不是梦”,人们在“西北风”的粗粝里刚喊完“容易受伤的女人”,突然就听到一首歌——它没有激昂的鼓点,没有华丽的编曲,甚至歌词里连一句“爱”都没有,却像一缕浸着月光的溪水,慢慢淌进了每个人的心里。

这首歌的词作者叫黎焕振,是个普通的广东音乐人,他在珠江边长大,小时候总爱坐在榕树下看月亮弯弯。“弯弯的月亮,弯弯的桥,弯弯的忧伤…… ”他写的是故乡的河、童年的歌,写的是“今天的村庄还唱着过去的歌谣”——那些看似简单的句子,藏着中国式乡土最细腻的变迁:我们告别了小桥流水,奔向钢筋水泥,却在心里给那条“弯弯的河”留了个永远的位置。

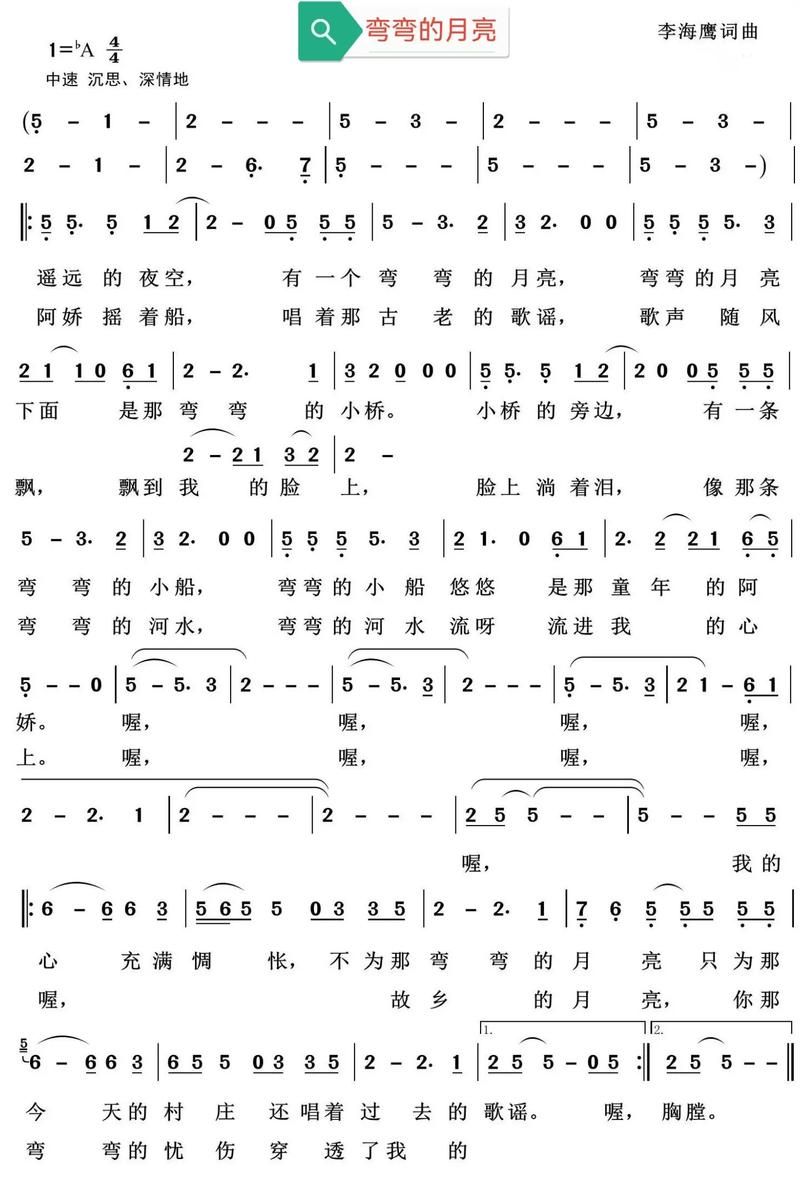

曲作者李海鹰更绝,他没有用当时流行的摇滚或迪斯科,反而把广东音乐雨打芭蕉的旋律骨架,藏进了流行的编曲里。前奏一起,古筝和笛子像水墨画里的留白,钢琴和弦乐又像晕开的墨迹,一开口,就是“中国风”最早的雏形——比周杰伦早了十年,比东风破早了十五年。

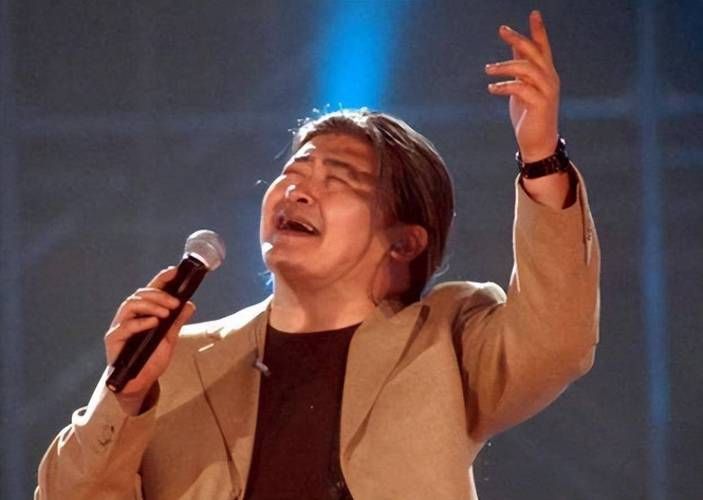

但真正让这首歌“活”起来的,是刘欢的嗓子。那时候的刘欢,刚唱完少年壮志不言愁,是北京人在纽约里“北京,纽约”的王启明,是电视上永远西装革履、高音能穿云裂石的“实力派”。可在这首歌里,他收起了所有的技巧,就像坐在你面前的老朋友,用略带沙哑的声音轻轻说:“你问我思念什么,我就是那弯弯的月亮。”

他的声音里没有刻意的煽情,却把“惆怅”两个字揉碎了——是“今天的村庄”变了的怅惘,是“过去的歌谣”渐远的失落,也是“我的心充满惆怅”里,藏不住的对“不变”的渴望。这种“克制里的浓烈”,恰恰击中了当时中国人心里最软的地方:我们都在往前跑,却总忍不住回头看看,来时的路是什么模样。

刘欢的“月亮”,为什么唱了30年还不“褪色”?

如果说1990年的弯弯的月亮是“时代的情绪”,那刘欢的演绎,就是让这份情绪“永流传”的关键。你听他唱“遥远的夜空”,声音像展开的画卷,把月亮、河水、村庄都铺在你眼前;唱“我的心充满惆怅”,尾音微微下沉,不是抱怨,是叹息;唱“只为那今天的村庄还唱着过去的歌谣”,突然拔高一点,又马上收回来,像怕惊扰了那个藏在记忆里的村庄。

这种“举重若轻”的演唱,靠的从来不是嗓子,是“共情”。刘欢自己说:“唱歌不是炫技,是把心里的东西,让人听懂。”他唱弯弯的月亮时,想的不是“这首歌要火”,是想起了小时候在北京胡同里,奶奶摇着蒲扇给他讲月亮的故事;是想起了那些年,在乡下采风时,看到的炊烟、水田、坐渡船的老人。他把这些真实的感受,灌进了每一个音符里。

更难得的是,他从不试图“定义”这首歌,而是“留白”。有一次演出,音响出了点小问题,伴奏声突然小了,台下观众自发跟着哼唱。刘欢停下歌唱,笑着听他们唱完,说:“你看,这首歌本来就是你们的。”后来有记者问他,为什么不担心观众抢了风头,他说:“好的歌,从来都是歌手和听众‘共写’的,我负责开头,他们负责结尾。”

这些年,我们听过无数翻唱:有人用爵士改编,加了很多即兴华彩;有人用流行唱法,节奏更轻快;还有人用童声,唱得天真烂漫。可每次听到刘欢的原版,还是会觉得“就是它”。就像小时候外婆织的毛衣,后来有更贵的、更时髦的,可贴在身上最暖的,永远是那件织着歪歪扭扭爱心线的。

因为刘欢的“月亮”,里面有温度——是他作为一个音乐人的真诚,也是一个普通人,对故乡、对过去的温柔牵挂。

三代人的“月亮”,藏着中国人最浪漫的“集体记忆”

90后第一次听弯弯的月亮,可能是在爸爸的旧磁带里,或者是春晚的回放里,不懂什么是“惆怅”,只觉得旋律很美,像外婆的摇篮曲;00后可能是在声生不息的综艺里,看到刘欢和白敬亭合唱,突然发现:“原来爷爷辈的歌,这么好听?”;而70后、80后,听着它走过青涩的恋爱、忙碌的打拼,成为父母后,又抱着孩子指着月亮说:“你看,那是爸爸小时候听的歌。”

去年有网友在微博发起话题“你在弯弯的月亮里,看见了什么?”,底下有十几万条评论:

“1998年,我爸用二八大杠载着我,骑过村口那座弯弯的桥,电台里放的就是这首歌,现在我载着女儿上学,还是会调到同一个电台。”

“奶奶走的那年,我守在她床边,她迷迷糊糊唱‘弯弯的月亮’,当时不懂,现在才知道,她是想回家了。”

“在外地打拼十年,每次想家就听这首歌,好像月亮还是小时候那轮,弯弯的,照着老家的院子。”

你看,一首歌能成为“经典”,从不是因为它有多“红”,而是因为它像一面镜子,每个时代的人都能在里面看见自己的影子。刘欢的弯弯的月亮,就像中国的“月亮标本”——它收藏了30年的月光,也收藏了30年中国人的心事。

下次再听到“弯弯的月亮”,别急着划过。或许你可以像刘欢唱的那样,抬起头看看窗外的月亮——它还是弯弯的,就像我们心里永远的那片故乡,永远的温度,永远的歌谣。