2023中国好声音录制现场的空调冷风,没吹散角落里那点紧绷的空气。当舞台灯光暗了又亮,一个抱着中阮的年轻人站定在中央——不是评委转椅期待的劲歌热舞,而是三根弦轻轻拨出,像一滴水掉进深潭。直到他开口,不是流行唱法,不是美声技巧,而是川剧高腔混着中阮轮指,把千万次的问唱成了老茶馆里的龙门阵。

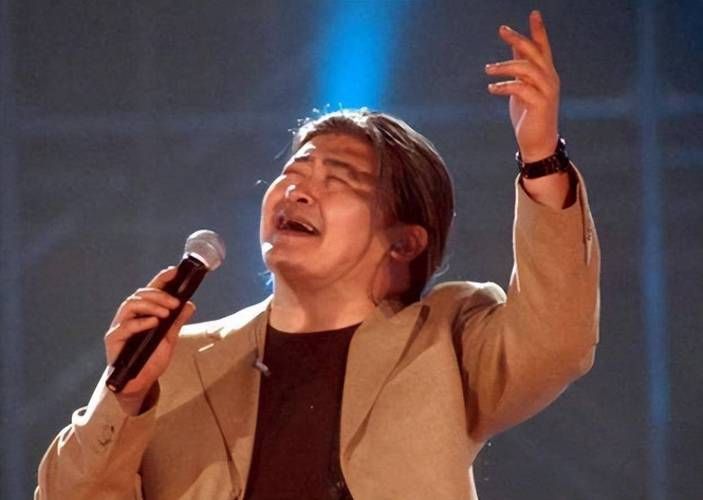

当最后一个尾音散在空气里,坐在导师席的刘欢突然站了起来。不是点评时那种习惯性的前倾,而是猛地从椅子上弹起,右手用力拍在评委桌上,左手下意识抓紧自己的衣角,掌心的褶皱都绷紧了。他鼓掌的节奏比舞台上的音乐还急促,十指张开,掌心相碰的声音穿过全场的寂静,像两块石头在敲打着心底的某根弦。

“我写了这首歌快三十年,”刘欢坐下后,摘下眼镜揉了揉眼角,声音有点哑,“今天听见有人把它从天上拽回地上了。”

25岁中阮玩家,把“神曲”唱成了“人歌”

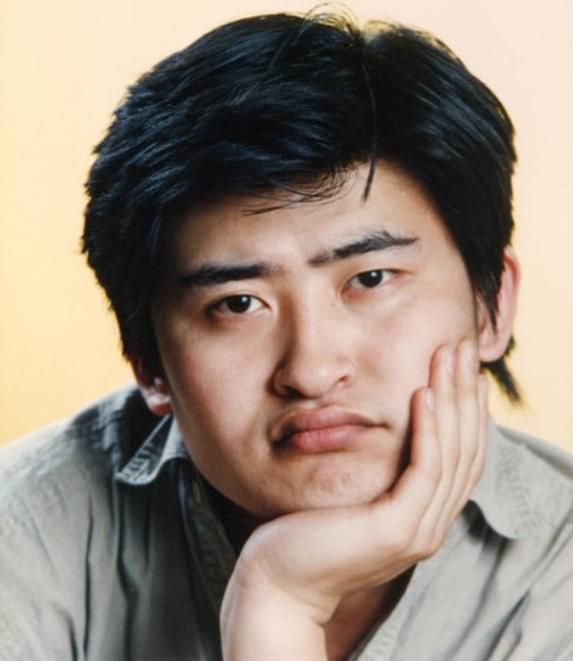

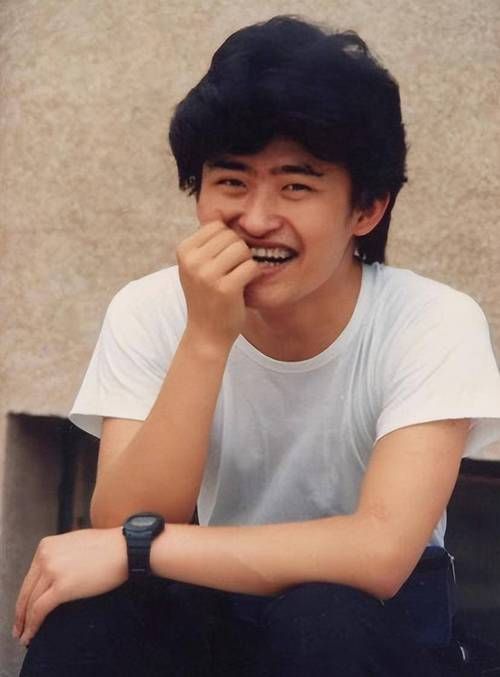

唱歌的人叫李晓川,25岁,四川音乐学院民乐系大三学生。他走上舞台时,连转身导师都没有动——要知道,之前的选手不是炫高音就是炫rap,这种抱着民族乐器的,在节目里太“另类”。

李晓川没解释,只是把中阮调了调弦。前奏响起时,观众席还小声议论:“这不是千万次的问吗?那首刘欢老师90年代唱火的歌?”可当他的声音混着中阮的轮指钻进耳朵里,议论声渐渐低了下去。

他没有原唱里那种太空探索的孤寂,反而带着点四川方言的尾音,像在巷口跟邻居摆龙门阵:“千万次地问,你,可曾真心?”副歌部分突然转成戏腔,高亢里带着粗粝,像老茶馆里跑堂的吆喝,又像江上船夫的号子。最绝的是中间一段中阮solo,轮指快得像雨点,又突然停住,留两声空弦的颤音,像一记闷拳打在胸口。

刘欢后来在采访里说:“我听见了‘根’。川剧高腔是根,中阮的轮指是根,连他唱‘真心’时那个拐弯,都是从小在茶馆听到的川江号子的味道。这不是‘改编’,这是把歌从天上拽回地上了,让它有了泥土的腥气,有了人的体温。”

刘欢的“失控”:不是鼓掌,是听见了“同类”

录制结束后,我在后台找到李晓川。他正抱着中阮发呆,手指上缠着创可贴。“练轮指磨的,”他咧嘴笑笑,露出一对小虎牙,“今天算发挥好了,前天彩排时弦都调不准。”

说起刘欢的激动,他眼睛亮了:“欢哥后来跟我说,他第一次写这首歌时,在录音室待了三个月,就想做出那种‘人向宇宙发问’的感觉。可他说,‘今天你告诉我,音乐最重要的不是问上天,是问自己心里的那点真心’。”

刘欢的助理悄悄告诉我,录制当天刘欢其实有点感冒,声音沙哑,但听完李晓川的演唱,愣是站了十几分钟鼓掌。“这么多年,见过太多把技巧当本事的人,”助理说,“欢哥常说,唱歌就像炒菜,技巧是盐,盐放多了齁得慌,真正的好菜是食材本身的味。李晓川唱的,就是食材本来的那个味。”

我翻到李晓川的微博,发现他去年参加过一次民乐比赛,视频里他抱着中阮唱兰陵王入阵曲,底下评论有人说:“这什么?听不懂。”而这次千万次的问播出后,他的粉丝涨了20万,有人留言:“原来中阮这么好听!”“第一次觉得老歌也能这么有劲!”

音乐的真相:有人听技巧,有人听心跳

说真的,现在的娱乐圈太“聪明”了。选手会在赛前算好导师的喜好,编曲会刻意加入流行的元素,连哭点都要剧本设计。可李晓川的演唱里,没有这些“心机”。

他说自己选千万次的问,是因为“小时候总听爷爷哼,觉得‘千万次地问’就像我练琴时心里想的——为什么我弹了100遍还是错?为什么别人能行我不行?”

李晓川的故事让我想起刘欢在我是歌手里唱从头再来的那次。没有华丽的编曲,没有炫技的高音,他就坐在钢琴前,唱一个中年男人的憋屈和倔强。当时台下观众哭成一片,刘欢后来说:“音乐不是用来炫的,是用来接住那些掉在谷底的人的。”

现在再看李晓川和刘欢的这场“双向奔赴”:一个用老派的音乐功底惊艳了年轻人,一个用前辈的宽容包容了“另类”。刘欢的激动,不是对某个选手的偏爱,是终于听见了——在这个技巧大于情感的时代,还有人敢把真心掏出来,当琴弦拨。

最后想说:那些让人记住的歌,都长着“人的骨头”

前几天我又听了李晓川的千万次的问,发现他最后加了一句词:“千万次地问,你,可敢真心?”

是啊,在这个“假唱”“修音”“剧本”横行的圈子里,敢拿出真心唱歌的人,越来越少了。可刘欢的鼓掌告诉所有人:音乐可以迭代,技巧可以学习,但心里的那份真,永远是音乐的“骨头”。

就像李晓川的中阮,只有三根弦,却能弹出比百人乐团还动人的声音——因为它弹的不是技巧,是一个25岁年轻人对音乐的热爱,是对“真心”的执着,是爷爷哼唱时的老茶馆,是川江边上的风声。

所以,是谁让刘欢激动到忘形?不是技巧,不是名气,是一个普通歌手用真心唱出了一首歌的“魂”。那些真正的好音乐,从来都不是“制造”出来的,是长在心里,自然而然,开出的花。

而我们,只需要像刘欢那样,鼓掌就好——为那些敢说真话的歌手,为那些长着“人的骨头”的歌。