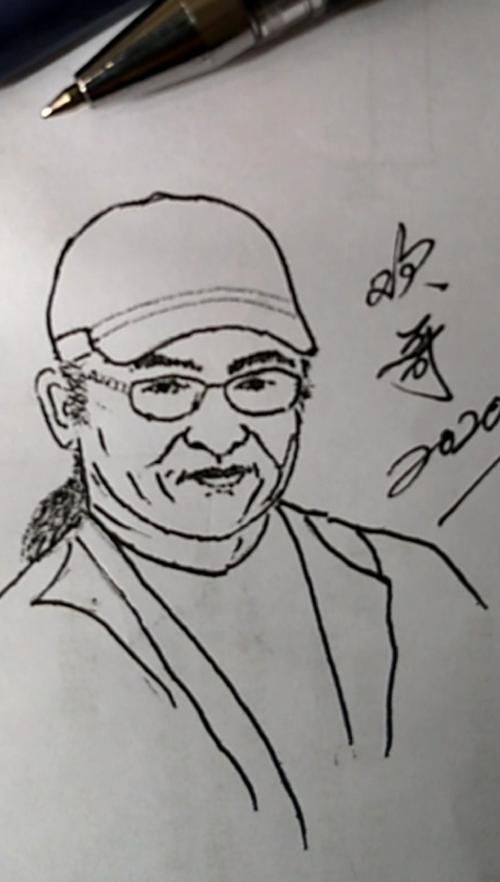

刷到那张刘欢老师的简笔画时,我正地铁上刷着手机,突然手指就停住了——屏幕上没有高清镜头下的细腻毛孔,没有舞台灯光下的辉煌感,就是最简单的线条:两道浓得像墨汁扫过的眉毛,微微下垂的眼角带着点笑意,鼻子下是标志性的厚嘴唇,嘴角上扬的弧度像藏着故事,连标志性的“刘欢式”发型,都用几圈随意的弧线勾勒了出来。没有色彩,没有光影,却比很多正儿八经的照片更让我心头一紧:这不就是刘欢老师吗?那个唱着好汉歌时眼睛发亮,聊起音乐时滔滔不绝,偶尔自嘲“发福了的快乐”的中年男人。

你有没有想过,为什么我们总爱给“德艺双馨”的老艺术家画简笔画?

说起来,刘欢老师的照片不少,从年轻时的清俊到现在的沉稳,每个阶段都有经典影像。可不知道从什么时候起,粉丝圈里开始流传他的“简笔画版本”:不是那种精致的艺术创作,就是带着随手涂鸦感的线条,甚至有些线条还歪歪扭扭,可偏偏“神似”到了骨子里。这到底是为什么呢?

或许是因为,刘欢老师的形象太“有辨识度”了。他的脸就像一本写满故事的书:浓眉里藏着对音乐的执着,眼角的皱纹里嵌着二十多年的乐坛风云,厚厚的嘴唇一开合,要么是醇厚的歌声,要么是幽默的吐槽——这种“独特”,让简笔画有了“抓重点”的空间。比如画他,不用画五官多精致,只要把那两道浓眉和上扬的嘴角抓住,熟悉的人一看就知道:“哦,是刘欢!”这种“减法”的魅力,恰是简笔画的灵魂——剥离掉所有浮饰,直抵最核心的“神”。

那些“不标准”的线条里,藏着我们对他最朴素的喜欢

仔细想想,给刘欢老师画简笔画的人,很多都不是专业画手,可能就是个普通听众,甚至是追着歌手节目长大的年轻人。他们画的时候,不会考虑透视、光影,只会凭着“印象”下笔:眉头要皱起来,唱从头再来时就是那股不服输的劲儿;嘴角要咧开,他谈女儿时眼里的光,比任何舞台灯光都亮。

所以这些简笔画“不标准”,却格外“有温度”。不像商业修图后的照片那样完美无瑕,它们带着手绘的“瑕疵”——线条可能有点抖,比例可能不太对,但每一笔都像在说:“我记得你唱弯弯的月亮时,手指在空中比划的样子;我记得你做评委时,对年轻选手说‘别急,慢慢来’的耐心;我记得你走红毯时,幽默地摸着肚子说‘这就是幸福肥’的自嘲。”这些细节,被简化成几笔,却比高清照片更戳心,因为我们画的不只是“刘欢”,更是我们记忆里那个用歌声陪伴我们长大的“老熟人”。

从“国民歌手”到“简笔画的宠儿”:他凭什么让我们画不够?

刘欢老师为什么能让我们如此“沉迷”于用简笔画记录他?说到底,是因为他身上有种“接地气”的厚重感。

他是有“国民度”的歌手,可从不端着。好汉歌一响,大人孩子都能跟着哼,他却会在采访里自嘲“当年录音棚里累得要命,觉得这歌可能火不了”;他是乐坛的“常青树”,拿奖拿到手软,却会在节目里认真听素人唱歌,说“你们年轻人敢唱,就比我有勇气”;甚至他的“发福”,也成了大家调侃却带着心疼的话题——“刘欢老师是不是又偷偷藏夜宵了?”“没关系,有才华的人,胖点更可爱!”

这种真实,让他在“高高在上”的娱乐圈里,成了我们“够得着”的人。我们不需要隔着屏幕仰望,而是像邻家大叔一样,熟悉他的每个小习惯,记得他的每句口头禅。所以用简笔画画他,其实是在说:“你不用完美,你就是这样真实又可爱的样子,我们就喜欢。”

简笔画不是“敷衍”,是我们对偶像最真诚的“二次创作”

有人说,简笔画“简单”“不够专业”,可谁说艺术一定要“专业”才能动人?给刘欢老师画简笔画,本质上是一种“情感共鸣”——我们用最朴素的方式,回应他带给我们的感动。

就像当年我们在笔记本上抄弯弯的月亮的歌词,现在我们在手机备忘录里画他的侧脸;当年我们守着电视听他唱千万次的问,现在我们随手转发一张他的简笔画配文“刘欢老师,新歌啥时候出啊”。形式在变,那份对“好音乐”的向往,对“真性情”的喜爱,从来没变。

说到底,那些寥寥几笔的简笔画,不是对刘欢老师的“简化”,而是我们对他二十年音乐人生的“浓缩”:浓缩了那些陪伴我们成长的歌声,浓缩了他不掺假的真诚,浓缩了我们对他“德艺双馨”的尊重。

下次再看到刘欢老师的简笔画,别急着划走——你或许能在那几笔歪歪扭扭的线条里,找到自己听好汉歌时的热血,找到熬夜备考时听从头再来的勇气,找到长大后才明白:原来有些老艺术家,真的能用歌声和人格,在我们心里刻一辈子的痕。

你说,这算不算是另一种形式的“永恒”?