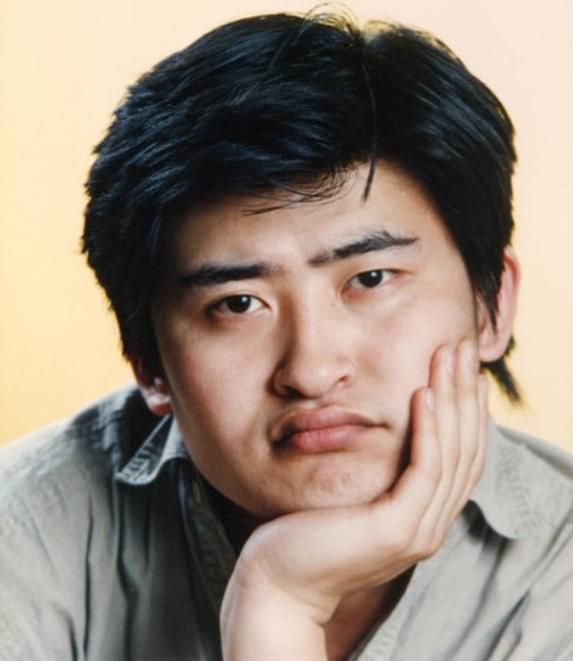

从潍坊胡同走出的“音乐顽童”

潍坊,这座被白浪河滋养的城市,自古就有“世界风筝之都”的美誉。刘欢1971年出生在这里,童年记忆里少不了胡同里槐花的香气,和邻居大爷用潍坊方言拉家常的热络。他的父亲是潍坊一所中学的语文老师,母亲是医院护士,虽不从事音乐,却给了他宽松的成长环境——五岁时,刘欢对着家里的收音机就能模唱样板戏,母亲笑着给他录下磁带,稚嫩的声音里already透着与年龄不符的沉稳。

“潍坊人骨子里有股‘轴’劲儿,认定的事九头牛都拉不回来。”这是刘欢后来在一次采访中,半开玩笑提到的家乡特质。这份“轴”,在他学琴时体现得淋漓尽致:小学三年级,他迷上了手风琴,为了攒钱买琴,每天帮着邻居看孩子、扫院子,手指磨出了茧子也不肯停。母亲心疼,他却说:“潍坊的年画里,画啥都得画得精致,做人做事也一样,不能糊弄。”

或许正是这份来自潍坊的“较真”,让他在音乐路上越走越稳。后来考入国际关系学院,主攻法国文学,却从未放下音乐。大学时在学校晚唱一首少年壮志不言愁,那穿透力十足的声音,让整个操场安静下来——谁能想到,这个看起来文质彬彬的“文学青年”,早在潍坊的胡同里,就用歌声“征服”过一帮玩伴?

好汉歌里藏着潍坊人的“豪气”

1998年,电视剧水浒传播出,刘欢演唱的好汉歌火遍大江南北。那句“大河向东流啊,天上的参星啊北斗星”,成了刻进一代人DNA里的旋律。但你仔细听,那高亢的旋律里,是不是藏着潍坊风筝的“筋骨”?潍坊风筝讲究“扎、糊、绘、放”,讲究的是骨骼硬朗、气势昂扬,正如刘欢的歌声,没有花哨的技巧,却每个字都带着千斤之力。

“写好汉歌时,我脑子里想的就是咱们山东好汉的仗义。”刘欢曾在节目中透露,潍坊人骨子里的豪爽和义气,让他对“好汉”二字有了更深的理解。“你听‘路见不平一声吼,该出手时就出手’,那不是莽撞,是潍坊人常说的‘有担当’——就像咱潍坊的年画,门神画得威风凛凛,就是要护着一方平安。”

后来有人说,好汉歌奠定了刘欢“国民歌王”的地位,但他自己却说:“我不过是把潍坊给我的劲儿,唱了出来。”是啊,从弯弯的月亮的婉约,到从头再来的坚韧,再到我和你的宽广,他的歌声里,总藏着两种特质:潍坊文化的细腻,和山东汉子的豪迈——就像白浪河的水,温柔时能浸润人心,奔涌时能冲刷一切阻碍。

成名后,他从未忘记潍坊的根

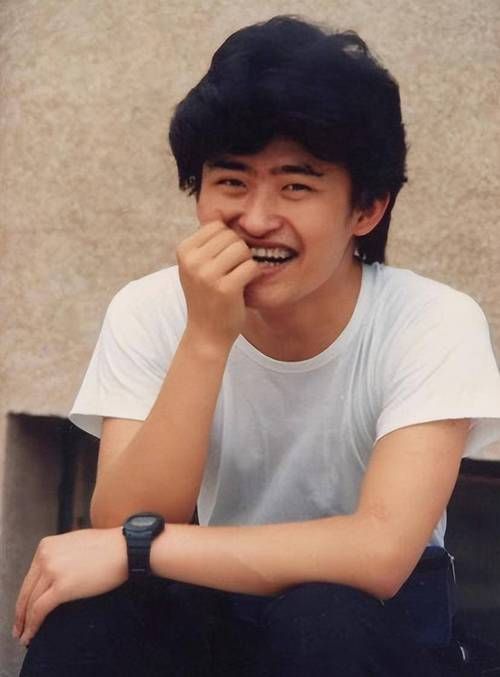

如今的刘欢,早已是华语乐坛的“活化石”,却依然会有人问他:“潍坊对你来说,意味着什么?”他会笑着说:“是饿了就想吃的潍坊萝卜,是过年时必贴的年画,是胡同里那句‘欢子,回来喝碗热粥’。”

成名这些年,刘欢从没刻意“曝光”自己的潍坊背景,却用行动诠释着“不忘本”。他多次在公益活动中提到潍坊的风筝节,希望更多人关注家乡的文化;有次回潍坊探亲,恰逢当地小学缺音乐老师,他悄悄去给孩子们上了一节课,用弯弯的月亮教大家认五线谱,孩子们不认识这位“大明星”,只觉得这个和蔼的叔叔唱歌比收音机还好听。

潍坊的老街坊们说起刘欢,语气里满是骄傲:“咱潍坊出的娃,不光歌唱得好,人更实在!你看他这些年,没出过啥幺蛾子,踏踏实实唱歌,老老实实做人,这才是潍坊人该有的样儿!”是啊,真正的大家,从不靠炒作博眼球,而是像潍坊的杨柳青木版年画一样,一笔一画都刻着岁月的厚重和做人的真诚。

刘欢与潍坊:一场未曾言说的“双向奔赴”

你可能会问,一个远在京城的大歌星,和一座三线小城,到底有什么关系?其实,关系大着呢。潍坊给了刘欢最淳朴的底色——坚韧、善良、不张扬;而刘欢,也让更多人知道了潍坊这座城:不仅有风筝和年画,还有能唱出好汉歌的豪迈,能唱出弯弯的月亮的深情。

就像潍坊的风筝,飞得再高,线始终握在潍坊人手里;刘欢的歌声传得再远,根始终扎在潍坊的土地上。下次当你听到刘欢的歌,不妨闭上眼睛想想:或许,那旋律里真的有潍坊胡同的晨光,有白浪河的波光,有这座城刻进他骨子里的,最动人的乐章。

毕竟,从潍坊走出来的孩子,心里总装着故乡的月,唱得出人间最美的歌。