提到国际歌,你脑子里会冒出哪个版本?是嘹亮的合唱,还是影视剧里的配乐?但要说让这首歌既有种又“上头”,还得是刘欢唱的。那嗓子像浸过岁月的老酒,醇厚里带着劲儿,每一个字都像砸在心坎上的鼓点——你说,一首歌凭什么能让人听了30年还走神?

从“红色经典”到“国民记忆”:一首歌的“跨时代传承”

国际歌本身就不是首“普通歌”。100多年前,它跟着巴黎公社的硝烟飘出来,后来成了全世界劳动者的“战歌”。在中国,它更像是刻在集体DNA里的旋律:爷爷奶奶辈在广播里听,爸妈在工厂运动会上唱,咱们这代人刷短视频时,那句“起来,饥寒交迫的奴隶”突然响起,还是会后背一挺。

但传唱度归传唱度,怎么唱才能让人记住?很多版本要么太“正”,像朗诵稿;要么太“飘”,少了那股子劲儿。刘欢的版本,偏偏在这中间踩了个最舒服的点——不端着,不煽情,就像咱爷儿们炕头聊天,字里行间全是“事儿”和“情”。

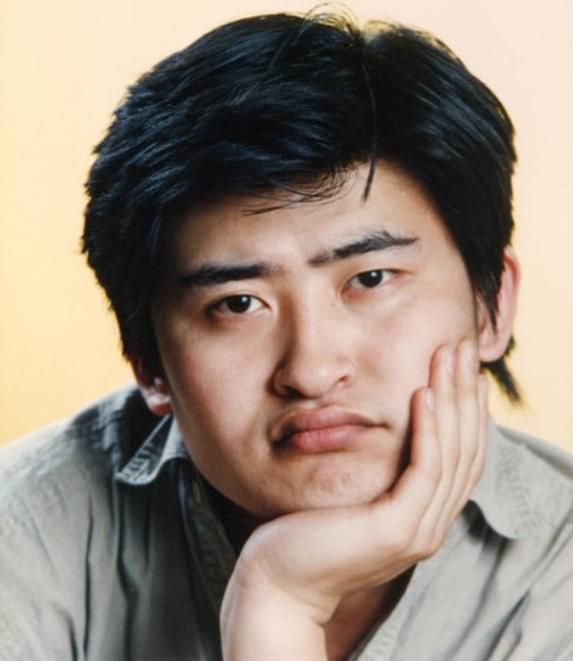

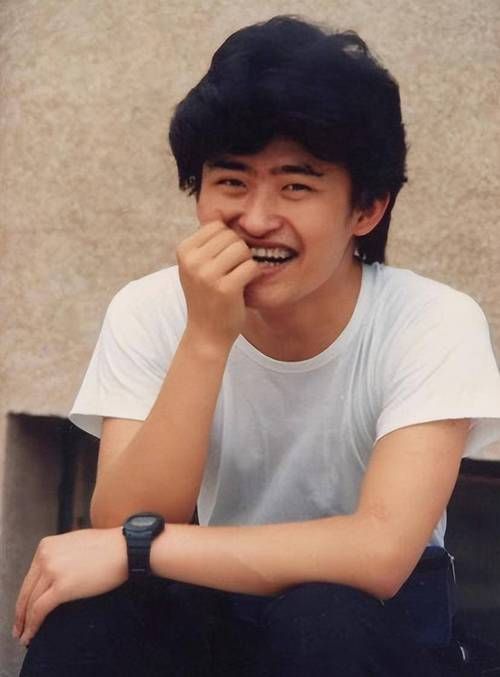

刘欢的嗓子:老天爷赏饭吃的“叙事感”

刘欢的嗓子,在娱乐圈里是“开挂”般的存在。高音亮得能穿透云层,低音沉得像山涧流水,但最绝的,是他唱歌时总带着一股“讲故事”的劲儿。

听他唱国际歌,开头那两小节钢琴前奏一起,他没急着吼,而是先抑着嗓子,用气声托着“起来,饥寒交迫的奴隶”,像是在跟你念叨一件陈年往事,等酝酿够了,声音“嘣”地抬起来——“起来,全世界受苦的人”——那股子劲儿,不是喊出来的,是“攒”出来的,像老工人攥着拳头砸在桌子上,带着这些年积攒的憋屈和劲儿。

到副歌“从来就没有什么救世主”那一句,他突然收了些力,声音里带着嘲讽和笃定,不像在唱口号,倒像个老头拍着大腿跟你“说理”:“你看这世道,哪有什么救世主?不都是自己拼出来的?”这种“唱得比说的还好听”的叙事感,让这首歌活了——它不再是课本里的“红色经典”,变成了人心里的大实话。

为什么是刘欢?因为他“唱出了人味儿”

很多人可能不知道,刘欢唱国际歌的版本,其实是1997年电视剧商界的主题曲。那时候改革开放没几年,商场如战场,老百姓的日子从“温饱”往“小康”奔,脑子里装的全是“闯”和“拼”。

电视剧需要一首歌既能体现那个年代的“冲劲儿”,又不能太激昂,得带着点思考。刘欢接了这活儿,没按老调调来,反而加了点布鲁斯的节奏感,钢琴伴奏既庄重又带点“躁”,就像那时候的中国——往前跑,脚下还带着泥土的味道。

有次他在采访里说:“国际歌不是让你去砸东西,是让你心里有光。”你看他唱的时候,眉头微微皱着,眼睛盯着远处,不是在“表演”,真是在“共鸣”这种共鸣,演员装不出来,得心里真有这感觉——刘欢从小在胡同里长大,见过街坊邻居的苦日子,后来又赶上了国家变革的浪潮,这歌唱到这份上,自然就“带血带肉”了。

30年过去了,为什么我们还在听?

现在的年轻人刷短视频,BGM流行着“甜妹”“电音”,但偶尔还是会有人剪刘欢的国际歌,配着长征火箭发射的画面,或者塞罕坝林场的朝霞。评论区有人说:“每次听到‘不要说我们一无所有’,眼泪就下来了——咱这代人,不就是从‘一无所有’拼出来的吗?”

是啊,这首歌早超越了“旋律”本身。它成了一种情绪出口:当你被生活压得喘不过气,听一句“起来,饥寒交迫的奴隶”,好像突然就有力气站直了;当你觉得迷茫无助,“英特纳雄耐尔就一定要实现”,就像有人在耳边喊:“别怕,往前走!”

刘欢唱的国际歌,凭什么成了几代人的“精神BGM”?因为它不唱空话,只唱人话;不拔高,只脚踏实地;不让你跪着听,偏让你站起来跟着吼。这可能就是好音乐的魔力——过了多少年,它还在你心里活着,像一盏灯,亮着呢。