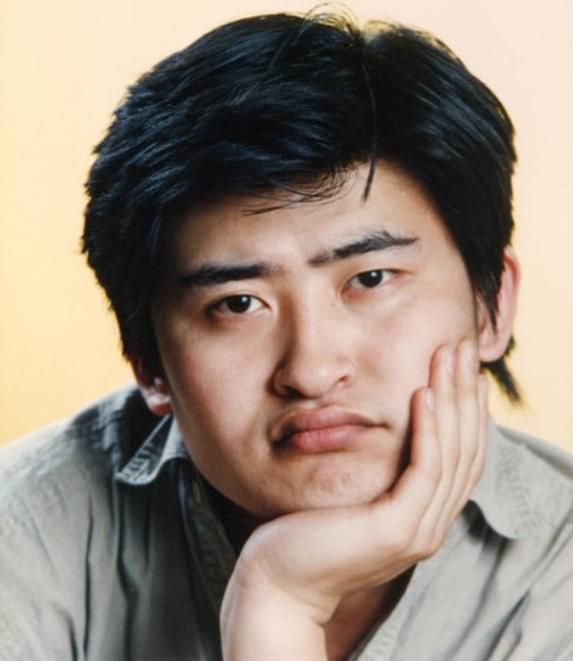

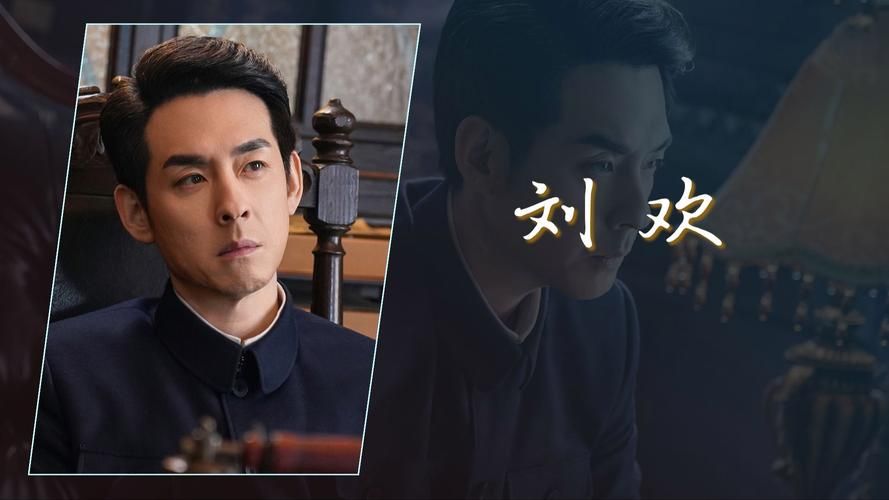

深夜刷到刘欢老师露脸采访的瞬间,多少人和我一样,手上的动作顿住了——屏幕里头发花白、戴着标志性圆眼镜的他,正笑着谈起最近网上的传闻。有人偷偷拽了拽我:“不是说刘欢老师加入美国国籍了吗?怎么还这么用地道京腔聊北京胡同?”听着他一句“我们老北京管这个叫……”的调侃,突然想起这些年那些关于他“身份”的离谱传言,心里堵得慌。

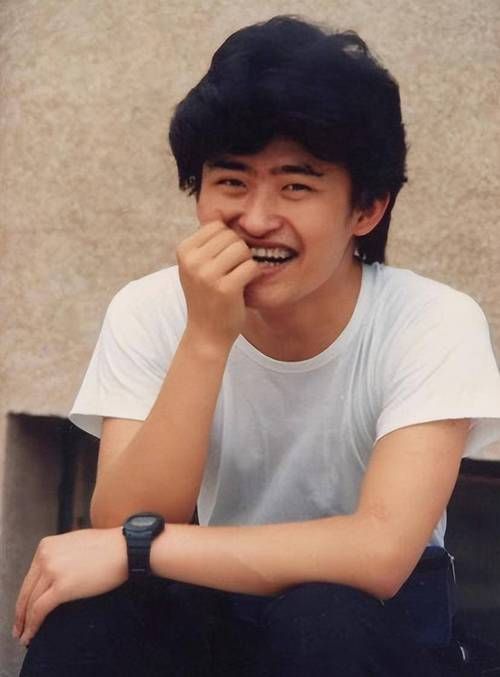

说起来,刘欢老师的名字,在咱普通人心里几乎是“国民音乐人”的代名词。从好汉歌里“大河向东流”的豪迈,到我和你里“我和你,心连心”的温柔,再到好声音里转椅一转、“刘欢队”三个字一写,多少观众跟着点头“这导师有水平”。可偏偏就是这样一位扎根中国土壤几十年、作品传唱大江南北的音乐人,却总被一些“莫须有”的身份传闻缠上。

前段时间,网上突然冒出个“猛料”,说刘欢早就加入了美国国籍,甚至“把老婆孩子都接去了美国”,配文还煞有介事地贴了张他在国外演出的旧照。谣言像长了翅膀,评论区里有人半信半疑:“真假的?他好像好些年没在国内公开露面了?”也有人跟着起哄:“难怪感觉他‘不接地气’了……”

可您仔细想想:他唱的好汉歌是山东水浒的故事,弯弯的月亮写的是岭南水乡,从头再来唱的是下岗工人的韧劲——这些带着中国体温的作品,哪一首不是刻在国人DNA里的旋律?去年他参加一个文化活动,穿着朴素的夹克衫,用方言和台上台下的人打招呼,聊起小时候在北京大杂院里听戏的日子,眼睛里的光比舞台上的射灯还亮。这样的人,怎么会“不是中国人”?

直到前几天,他在一个访谈节目里被问及此事,没生气,没激动,反而笑着摆了摆手:“我这嘴笨,平时不爱解释,但这次真得说清楚。”他摘下眼镜擦了擦,语气认真得像在和学生讲课:“我是土生土长的北京人,生在天坛,长在鼓楼,父母都是地道的老北京工人,从小听的是京剧,说的是京片子,吃的炸酱面里都得多放两瓣蒜。”

说到这儿,他停顿了一下,看着镜头里的观众,一字一句补充:“有人说我改了国籍,这简直是拿我父母的名誉开玩笑。我刘欢这辈子,就认一个理:我是中国人,我写的是中国的歌,唱的是中国人的情。”说完,他重新戴上眼镜,露出那个熟悉的、憨憨的笑容。

那一刻,我突然想起他2018年身体发福、手术成功后第一次公开露面的样子。那天他站在舞台上,气色不如从前,却坚持唱完从头再来,谢幕时对着观众深深鞠躬:“谢谢大家这些年惦记,我还能接着唱,只要你们愿意听。”——哪有什么“远走他国”,他不过是把时间和精力都给了音乐,给了那些真正值得守护的东西。

其实娱乐圈里这样的“身份谣言”早就不新鲜了。有人因为常年在国外发展,就被传“弃籍”;有人因为娶了外籍配偶,就被贴上“不爱国”的标签;就连有人参加了个国际活动,都能被歪曲成“加入外国籍”。可这些谣言背后的逻辑,经得起推敲吗?

刘欢老师的老师,中央音乐学院教授李其钢曾评价他:“刘欢唱歌,骨头里都是中国文化的底子。”他创作的千万次的问融合了京剧元素,凤凰于飞的编曲里藏着古琴的韵味,就连教学生唱歌,都要先一句一句抠“字里头的情感”——这不是一个“中国人该有的样子”吗?

更可笑的是,那些传谣的人,连刘欢老师的基本情况都搞错了。他的妻子,是天津籍的歌手卢璐,俩人结婚三十多年,感情一直很好,从未“移居国外”;他唯一的女儿,从小在北京长大,说着一口流利的普通话,去年还参与了父亲的公益音乐项目,传承他做音乐的心愿。这些明摆着的事实,怎么到了某些人嘴里,就成了“改国籍”的“证据”?

说到底,谣言从来不是关于“谁”,而是关于“我们想信什么”。为什么有人愿意相信刘欢老师“不是中国人”?或许是因为他对音乐的执着、对传统的坚守,和这个浮躁的时代“不太一样”;或许是因为他从不炒作、不营销,活成了娱乐圈里一股“清流”,让一些人觉得“不真实”。可真实的生活,本就不该只有浮华的表象。

刘欢老师澄清的时候说:“我这人脾气倔,不爱解释,但这次必须说。我怕有真信的,怕影响我的学生,怕他们看到老师的传闻寒了心。”——这份对“人”的在意,比任何华丽的辞藻都有力量。

记得他以前在采访里说过一句话:“音乐是桥梁,不是围墙。”他这辈子,做的就是搭桥的事:用音乐连接传统与现代,连接中国与世界,连接台上和台下的心。可现在,有人却想把这座桥拆了,给他扣上一个“不属于这里”的帽子。这不是在质疑刘欢老师,而是在质疑那些真正用作品说话、用真心待人的“中国人的样子”。

所以下次再看到类似的传闻,不妨先问问自己:我们有证据吗?我们了解他吗?我们想过这些话对当事人会造成什么影响吗?

毕竟,刘欢老师的歌,我们听了三十年;他的样子,我们看了三十年——那个在舞台上挥着双臂唱好汉歌的壮年,现在虽然鬓角染霜,可眼神里的光,和三十年前一模一样。

那光,叫“我是中国人”。

那光,是谣言永远吹不灭的。