要说娱乐圈里“跨界玩得最溜”的艺人,刘欢绝对能排进前三。提起他,大多数人第一反应是“唱好汉歌的那个”“嗓门洪亮的音乐教授”——没错,他是华语乐坛的“活化石”,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是少年壮志不言愁里的热血沸腾。但你有没有想过,这个站在音乐金字塔尖的人,其实早在二十多年前就开始“玩”起了演戏?而且演的电视作品,个个藏着让人惊喜的“反差感”。

刘欢的演员身份,为啥总被“歌神”光环遮住了?

说实话,一提到“刘欢演电视”,不少人的第一反应可能是:“啊?刘欢还演戏呢?”这也不奇怪。自1985年凭借少年壮志不言愁一炮而红,他在音乐领域太“能打”了—— Grammy提名、央视春晚常客、北音教授……这些标签把他的演员身份牢牢按住了。但你翻翻他的履历,会发现从90年代开始,他就在电视剧里“偷偷”刷存在感,而且不是那种“友情客串”,而是正儿八经的角色。

为什么他的演戏之路没像歌唱那样“封神”?据说他自己也曾说过:“唱歌是主业,演戏是‘玩票’。”但你要真以为他是“随便演演”,那就大错特错了。他接的角色,从来都不是“流量担当”,而是那种“戏份不多但让人过目不忘”的类型——就像一杯陈年普洱,初尝平淡,回味却满是醇厚。

从编辑部的故事到甄嬛传:这些角色,藏着他“不务正业”的认真

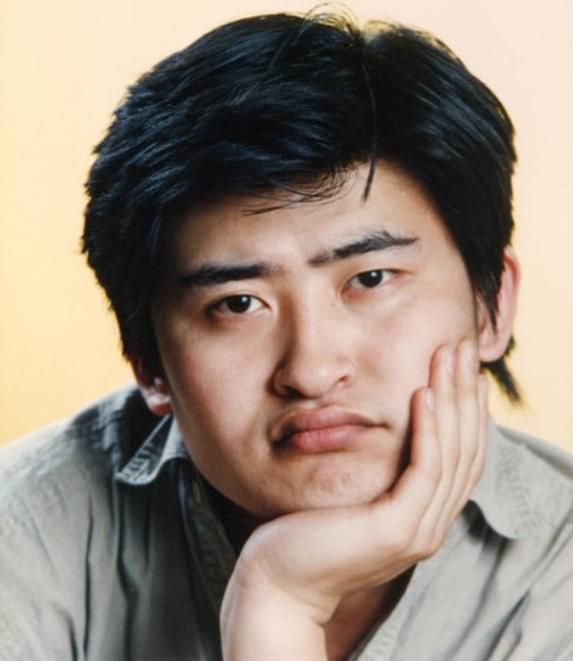

要说刘欢演过的电视里最让人意外的,必提1993年的编辑部的故事。这部堪称“中国情景剧天花板”的作品里,他演了个“主持人刘欢”,戏份不多,但自带“文人气息”的松弛感,把那种有点书呆子气的幽默演得恰到好处。要知道,那时候他才28岁,还没变成现在“老教授”的形象,站在镜头前既有年轻演员的鲜活,又透着和剧组“混熟了”的亲切。

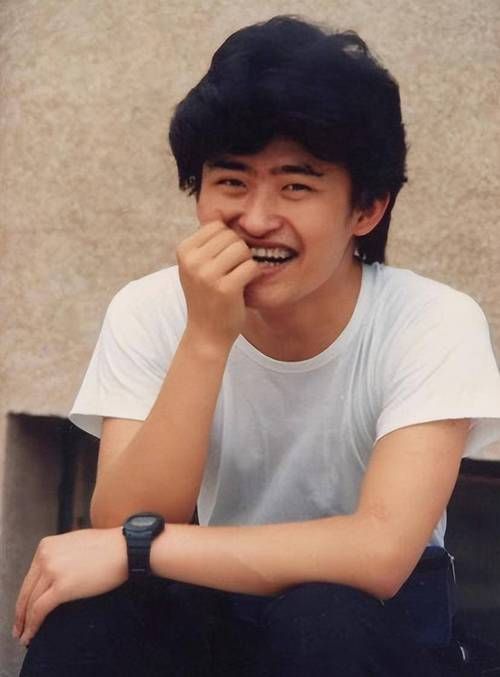

真正让他演技“被看见”的,是2011年的甄嬛传。你敢信吗?那个唱好汉歌的“糙汉子”,在宫斗剧里演了个温文尔雅的太医温实初?这个角色是甄嬛的“青梅竹马”,对她的感情隐忍克制,全程“发乎情止乎礼”,到最后为保甄嬛周全自毁容貌,堪称“荧幕意难平”代表。刘欢是怎么演的?全程低眉顺眼,说话轻声细语,只有在看甄嬛时眼神里藏着汹涌的情感——要知道,现实生活中他可是豪爽大嗓门,为了这个角色,他硬是把“刘欢式”的洪亮嗓音压成了“耳语模式”,连导演郑晓龙都说:“欢哥这演技,是‘润物细无声’型的,越看越有味。”

除了这些,他还客串过北京人在纽约月牙与月亮等作品,虽然戏份不多,但每个角色都带着他的“个人标签”:不是那种“用力过猛”的表演,而是举重若轻的“生活感”。就像他唱的歌,不炫技,但每个字都扎进心里。

歌手和演员,他其实是“双面玩家”

很多人不理解:“刘欢都这么成功了,为啥非要去演戏?”其实你看他的演艺生涯,会发现他从来不是那种“一条路走到黑”的人。唱歌时他是“歌神”,站在舞台上掌控全场;演戏时他是“戏精”,愿意为角色收敛锋芒。这种“切换自如”的本事,其实源于他对“创作”本身的热爱——不管是音乐还是表演,核心都是“表达”。

有次采访他说:“我不想被‘歌神’两个框住,人这辈子总得试试不一样的东西。”这话听着轻松,但背后的用心你看就知道了:拍甄嬛传时,他把太医的医书翻了又翻,连开药方都要查资料;演编辑部的故事时,他泡在编辑部体验生活,和编辑们一起写稿子改稿子,活脱脱把自己当成了“编外人员”。这种“不较真较真”的劲儿,不就是专业演员该有的样子吗?

30年过去,我们终于读懂他的“不务正业”

如今再看刘欢的演艺作品,会发现一个很有意思的现象:那些当年“被忽略”的角色,反倒成了他“多面人生”的注脚。他不是“不会演戏”,而是从一开始就没把演戏当成“副业”,而是当成一种“体验人生”的方式。就像他说过的:“演戏和唱歌一样,都是为了讲好一个故事。”

所以下次再提刘欢,别只记得好汉歌了。翻翻他的电视作品,你会发现一个不一样的“刘欢”——他不仅能唱出江湖的豪迈,也能演尽人生的温柔;不仅能站在聚光灯下光芒万丈,也能在镜头前收起锋芒,成为故事里那个“无声胜有声”的角色。这或许就是真正的“艺术家”:不被标签定义,永远在尝试,永远在热爱。

说真的,你有多久没好好看看刘欢演的电视了?这回,不妨补补课——说不定,你会看到一个比“歌神”更让你惊喜的“演员刘欢”。