最近刷到有人说“刘欢也该糊了”,这话听得我一愣——把弯弯的月亮唱成国民记忆的人,把好汉歌吼得荡气回肠的歌者,怎么就和“糊”这个字扯上关系了?

你仔细想想,现在年轻人聚在一起K歌,哪首不是从弯弯的月亮的“人比黄花瘦”唱到好汉歌的“大河向东流”?短视频平台上,千万次的问的BGM一响,弹幕里“爷青回”刷得比火箭还快;就连小朋友学唱歌,家长都会说“听听刘欢是怎么用气的”——这才是真正的“国民歌手”吧?比那些热搜常客、顶流鲜肉的“国民度”,可实在太多了。

有人说“刘欢不火了,没什么新歌了”,这话更离谱。“火”的定义是什么?是靠综艺刷一波热度,还是靠作品传唱二十年?刘欢近年在综艺露得少,是因为早就跳出流量赛道了——人家追求的是“留作品,不留话题”。早前在歌手舞台上唱的从头再来,一把沙哑的嗓子把“看成败人生豪迈,只不过是从头再来”唱得让人起鸡皮疙瘩;后来给电视剧开端唱的background,明明只是十几秒的哼唱,却成了整部剧的点睛之笔。这些“老歌”和新歌,哪首不是宝藏?

再说说“糊”这个字。娱乐圈里,“糊”从来都不是艺术生命的终结,而是热度的退潮。但刘欢需要热度吗?他是第一个登上格莱美颁奖礼的中国歌手,是北京奥运会主题曲我和你的演唱者,是中音的客座教授,是央视春晚的“钉子户”——这些身份,哪个不是“实打实的硬通货”?他压根儿就没靠“流量”活着,谈何“糊”呢?

倒是有个现象挺有意思的:现在年轻人说“喜欢老歌”,动不动就怀旧,可真正翻开刘欢的歌单,才发现自己从小听到大的“经典”,基本都是他的作品。弯弯的月亮唱的是江南水乡的温柔,好汉歌吼的是梁山好汉的豪情,少年壮志不言愁唱的是军人的热血……这些歌就像刻在DNA里的旋律,不管过去多少年,一响起来还是能让人跟着哼。这叫“糊”?这叫“活化石”好吗!

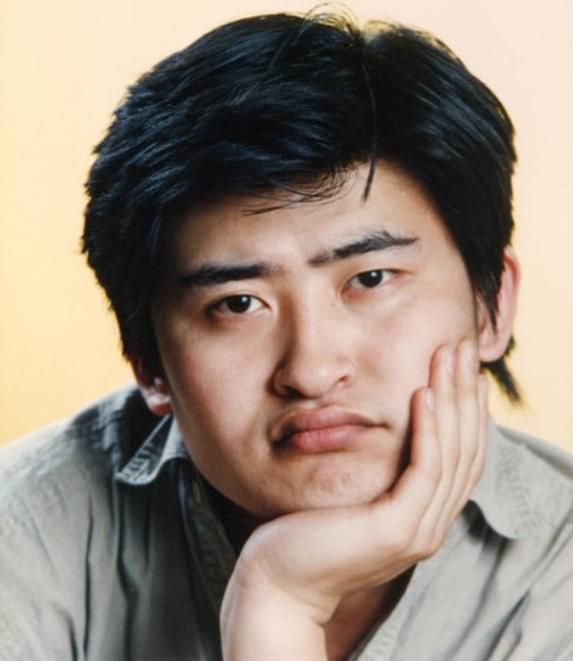

还有人拿他现在的身材和状态说事,说他“发福了”“唱不动了”。我倒觉得,这才是真性情。刘欢早年在采访里就说“我宁愿做个快乐的胖子,也不要饿着肚子去唱歌”,现在六十多岁,身体微胖,但只要一开口,声音里还是当年那份穿透力。前段时间他在某活动上唱故乡的云,虽然气息比不上年轻那会儿,但那种沉淀了岁月的厚重感,多少年轻歌手模仿都模仿不来——这才叫“岁月不败歌者”啊。

说到底,刘欢“糊”不“糊”,根本不需要靠热搜、靠绯闻、靠综艺来证明。他的“糊”,是那些靠流量堆砌的明星;他的“火”,是刻在几代人心里的旋律。你问他是不是过气了?我反问一句:现在还有谁能把好汉歌唱成国民记忆?还有谁能把弯弯的月亮唱成乡愁的符号?还有谁能站在舞台上,不用飙高音,只用一个眼神就让人热泪盈眶?

所以,别再问刘欢“糊没糊”了——能把歌声唱进人们骨子里的人,永远不会“糊”。