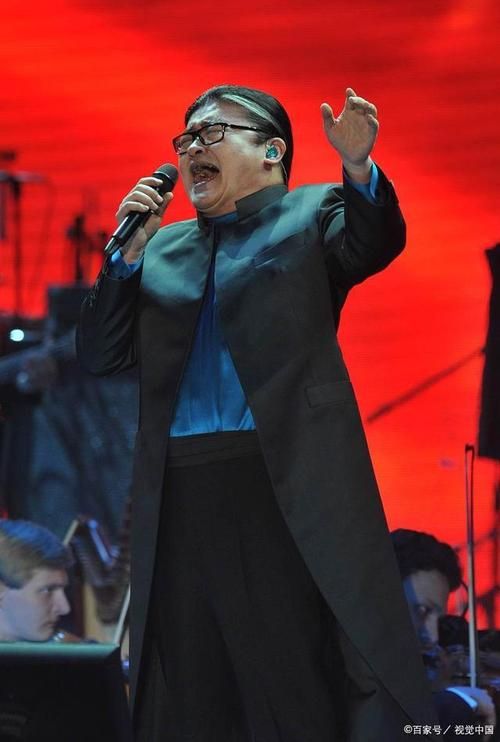

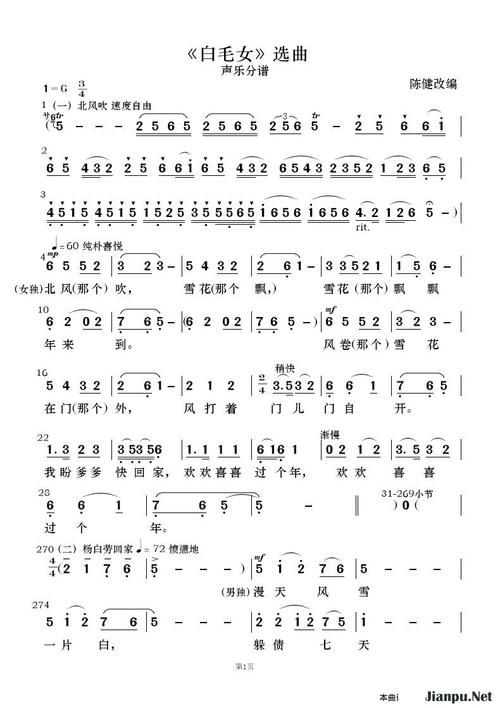

提到白毛女,谁的DNA没跟着“北风那个吹,雪花那个飘”颤过?这部诞生于1945年的红色经典,讲过地主黄世仁的毒辣,唱过喜儿从“扎着红头绳的小闺女”到“白毛仙姑”的苦难,熬过了歌剧、芭蕾舞剧、电影……直到2023年国家大剧院推出歌剧电影白毛女,刘欢一口气包揽杨白劳、喜儿、王大春等所有角色的核心唱段时,有人戳着屏幕问:“刘欢这是把整部白毛女都‘唱进’自己骨头里了?”

可你有没有想过:一部演了近80年的作品,为什么刘欢的唱段能让“老戏迷”跟着落泪,让“00后”主动搜原版歌剧?他把白毛女的50多首歌曲从头唱到尾,唱的到底是旋律,还是藏在旋律里、还没被讲完的故事?

一、那些刻在民族记忆里的调子,他一个都没落下

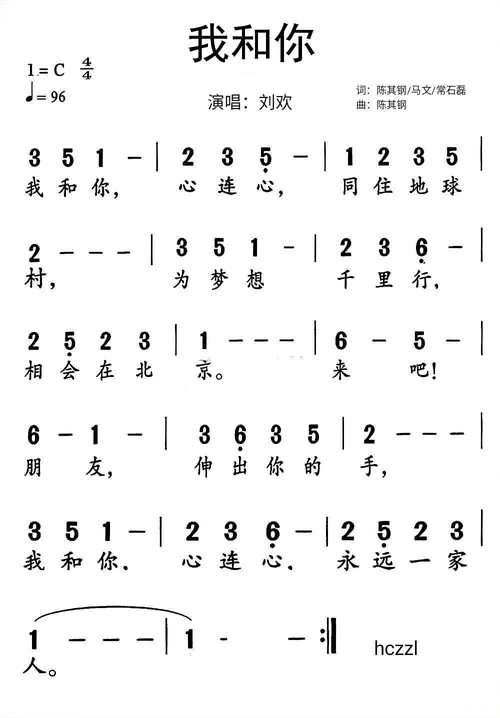

白毛女的“歌单”,比很多人想象的更丰富。除了耳熟能详的北风吹扎红头绳,还有杨白劳被逼债时的“十里风雪一片白”,喜儿逃进深山后的“恨是高山仇是海”,甚至黄世仁、穆仁智的“反派唱段”……刘欢在歌剧电影里,不仅唱了喜儿的“全部”,连杨白劳、大春、大锁甚至群众合唱的调子,都一嗓子不落地接了过来。

很多人不知道,刘欢和白毛女的缘分,早就不止“演唱”这么简单。2015年他参与复排歌剧白毛女时就说:“杨白劳不是只会叹气的‘老实人’,他给喜儿扎红头绳时,眼里是有光的;喝盐卤前,那声‘喜儿啊’,是爹对闺女的不舍,更是对自己窝囊命的愤怒。”这种“把角色当人看”的琢磨,让他在唱老天杀人不眨眼时,没有用歌剧里常见的“高亢控诉”,反而把音压得低沉,像用砂纸磨过嗓子——不是在“演”悲剧,是在“背”自己的血泪账。

他唱我要活时,更让年轻观众炸了毛。原版喜儿唱段里,“我要活”三个字是带着哭腔的嘶吼,刘欢却加了点摇滚式的撕裂感,像被压迫到极致的人突然攥紧了拳头:“你听那句‘我要报仇,我要活’,是不是像现在的我们遇到不公时的‘我偏要站起来’?”有网友在评论区留言:“以前听白毛女是‘看历史’,听刘欢唱,是‘替自己喊’。”

二、他不只是“唱”,是把白毛女拆开了又揉碎

刘欢的“全部歌曲”,从来不是机械地把调子串起来。为了演好杨白劳这个“小人物”,他特意跑去河北农村,听老辈人讲旧社会佃农的故事:“有个大爷说,他爹当年被地主逼债,蹲在雪地里抽旱烟,烟袋锅子吱吱响,比哭还惨。”后来刘欢唱“十里风雪一片白”时,就学那种烟袋锅子的“哑音”,像嗓子眼里卡着沙粒的雪,比任何华丽的花腔都戳心。

而唱喜儿,他更“疯”。有一段“白毛女诉苦”的唱词,需要从“天真”到“绝望”再到“爆发”,刘欢在录音棚里磨了整整三天:“导演说我像走火入魔,一会儿对着镜子演喜儿的小女儿态,一会儿又把自己摔在地上,说‘喜儿当时哪有什么力气哭,是把肺都喊出来了’。”最后出来的效果,连原作者贺敬之的后人都说:“唱出了我爹当年写‘千年的仇要报,万年的冤要申’时,那种从骨子里冒出来的劲儿。”

最让人意外的是他唱反派唱段。黄世仁的“花天酒地”原版是轻佻的,刘欢却加了点京剧“老生”的念白味,唱得像“裹着糖衣的毒药”:“他不是单纯坏,是觉得‘我欺压佃农天经地义’,这种理直气壮的恶,比脸谱化的反派更让人怕。”

三、为什么当代人还需要“全部”的白毛女?

现在早不是“饥寒交迫”的年代,为什么还要听80年前的“苦情戏”?刘欢在一次采访里说:“白毛女讲哪有不公平?是‘人被当成了牲口’,是‘穷人的命不值钱’。这些事,今天就没有了吗?”

他唱全部歌曲,其实是在“补全”经典。过去我们听白毛女,总觉得喜儿是“受苦的符号”,杨白劳是“懦弱的代表”,但刘欢把所有角色的唱段唱全了,你会发现:黄世仁的“罪恶感”不只是他个人的,是那个“人吃人”的社会赋予的;大春的“参军”,不是简单的“英雄救美”,是想“让天底下再没有喜儿这样的白毛女”;甚至村民的“合唱”,里头也有普通人面对压迫时的沉默与爆发。

有年轻观众看完歌剧电影说:“以前觉得白毛女是‘老古董’,听刘欢唱完,突然懂了——原来‘公平’‘尊严’这些词,是几代人用命喊出来的。”这大概就是“全部歌曲”的意义:不是重复历史,是让历史在当代人的耳朵里“活”过来。

从1945年延安的“土台子”,到2023年的电影银幕,白毛女的旋律变过,舞台变过,但刘欢用全部唱段告诉我们:经典真正唱的,从来不是固定的调子,是一个民族对“人”的渴望——对公平的渴望,对尊严的渴望,对“人能像个人一样活着”的渴望。

下次再听到“北风那个吹”,或许你会想起:杨白劳手里的红头绳,喜儿山洞里的白发,还有刘欢唱着这些调子时,眼里那束不肯熄灭的光。