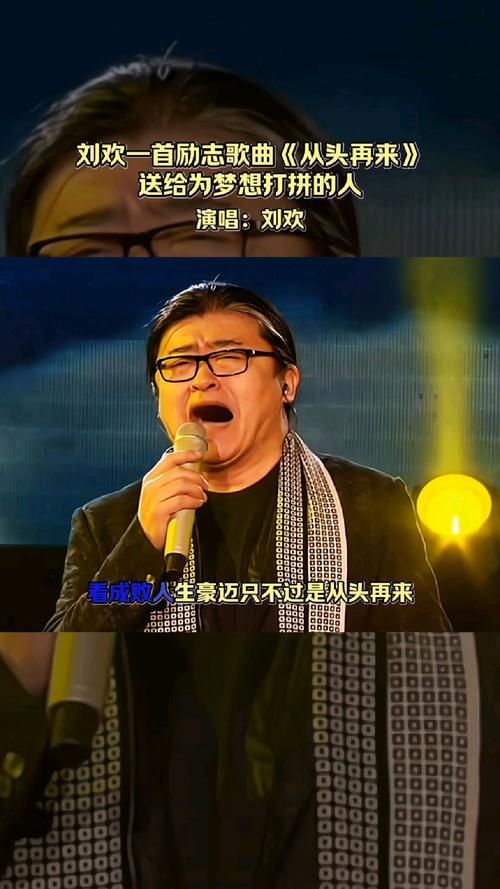

前几天刷到一条2010年中法文化年的老视频,刘欢在巴黎法兰西大剧院用法语演唱玫瑰人生。台下的法国听众从第一句歌词就红了眼眶,唱到“je ne regrette rien”(我无悔)时,全场突然安静,紧接着雷鸣般的掌声持续了整整三分钟——有个镜头扫到前排的白发老太太,她用手帕擦着眼泪,嘴里跟着轻轻哼唱。

很多人知道刘欢是“乐坛巨匠”,却少有人留意,他的法语水平早已到了“让法国人都折服”的程度。这可不是简单的“语言天赋”,而是几十年生命体验和音乐追求的自然流露。

一、法文不是“选修课”,是他青春里的必修课

刘欢和法文的缘分,要追溯到1980年代初的北京对外经济贸易大学。那时候他是经济系的学生,却因为“唱歌好听”被破格选入了学校的合唱团。合唱团的指挥是中央音乐学院的教授,要求团员必须掌握一门外语,美声唱法的歌词常常是意、德、法文,而教授偏偏说:“法语最‘拗口’,对发声训练最有好处。”

起初刘欢也头疼,法语的 nasal sound(鼻音)和小舌音让他感觉自己“像喝多了蜂蜜的舌头”。但他有股轴劲儿——每天清晨在教学楼后的松树林里练发音,对着镜子纠正口型,甚至把法语歌词拆成“音节卡片”揣在兜里,走路都在背。有一次教授听到他在食堂用法语哼国际歌,惊讶地说:“小刘,你这发音比我们班法语专业的还像那么回事。”

其实他后来在采访里提过:“学法语不是为‘有用’,是觉得那些字母组合起来,像是在唱歌。”那时的他不会想到,这“选修课”般的坚持,日后会成为他音乐世界里最独特的武器。

二、让法国听众落泪的,不是发音,是藏在歌词里的“生命感”

2000年,刘欢第一次在巴黎的个人音乐会上唱法语歌。原以为会是“中国文化输出”的例行环节,结果却成了整场演唱会的“最高光时刻”。他唱的不是玫瑰人生这种经典,而是法国歌手Jacques Brel的Ne me quitte pas(请不要离开)。

“这首歌的歌词像刀子,直插心里。”刘欢后来回忆。他没有刻意模仿法国歌手的“慵懒感”,而是用自己标志性的醇厚中音,把“即使世界变成灰烬,我也不会离开你”的深情,唱得像一场盛大的告别。台下的法国听众有人开始抽泣,演出结束后,一个法国年轻人跑上台递给他一瓶香槟,用法语说:“你唱出了我们法国人都不敢唱出的勇敢。”

为什么法国人会被一个东方歌手打动?因为他唱的不是“完美的法语”,而是带着中文叙事的生命厚度。法语里的“r”音,他处理得没有法国人那么“飘”,反而带着一种胸腔的共鸣,像中文里的“浑厚”;歌词里的节奏,他习惯在长句后加一个“呼吸气口”,那其实是中文吟诵里的“顿挫”——这种“不完美”,恰恰成了最独特的“文化融合”。

三、从“法语老师”到“法语代言人”,他从不刻意“秀”

刘欢从没标榜过“双语歌手”,但在很多国际场合,法语成了他的“秘密武器”。2012年伦敦奥运会闭幕式,当李宁点燃主火炬时,背景音乐是我和你,而刘欢在后台用法语和工作人员交流,准确无误地纠正了发音。有个法国制作人在日记里写:“他不是在‘说’法语,是在‘用法语思考’——就像我们巴黎人聊咖啡和香槟一样自然。”

更让人意外的是他对法语教学的“较真”。2018年他参加经典咏流传,唱送元二使安西,有年轻编曲想用电子乐混搭法语念白,他直接摆手:“法语不是‘点缀’,得懂它背后的文化底色。”接着他逐句解释“渭城朝雨浥轻尘”的意境,翻译成法语时,选的不是“pluvieuse”(多雨),而是“rose matinale”(带玫瑰色的晨雨),因为“中文的‘轻’是雨后的清新,法语里的‘玫瑰晨光’才能贴切”。

四、为什么20年过去,我们仍记得他的法语?

现在的艺人学外语,总带着点“功利心”——为了上国际综艺、为了海外粉丝见面会。但刘欢的法文,却像一坛埋了二十年的酒,越品越有后劲。

有媒体问过他:“你唱法语歌时,最在意什么?”他说:“不是让外国人觉得‘你好厉害’,是让他们听到‘啊,原来中国人的情感是这样的’。”他唱玫瑰人生时,不会刻意强调“我是中国人”,但声音里的温柔和坚韧,藏着我们这个民族的底色——既尊重文化差异,又能用最本真的情感打破隔阂。

就像那个巴黎老太太的眼泪,她哭的不是“一个中国人唱好了法语”,而是“原来音乐真的能跨越国界,让两个灵魂在同一个频率里跳动”。

或许这就是刘欢法文最“神”的地方:他不是在“展示语言”,而是在用语言传递“生命本身的力量”。