凌晨一点,音乐App的“播放统计”弹出一个提示:“本周您循环播放次数最多的歌手——刘欢”。点开后台数据,排在前列的都不是他近年的作品,而是弯弯的月亮好汉歌千万里这些诞生于上世纪八九十年代的音频。评论区里,00后留言“考研崩溃夜,只有刘欢的声音能把我拉回来”,70后感慨“30年前在收音机里听,30年后在降噪耳机里听,还是那个味儿”。

奇怪,在这个连音乐都在“速食”的时代,为什么刘欢30年前的演唱音频,反而成了越来越多人心里的“镇心丸”?

一、那嗓子里,装着一个时代最真的“魂”

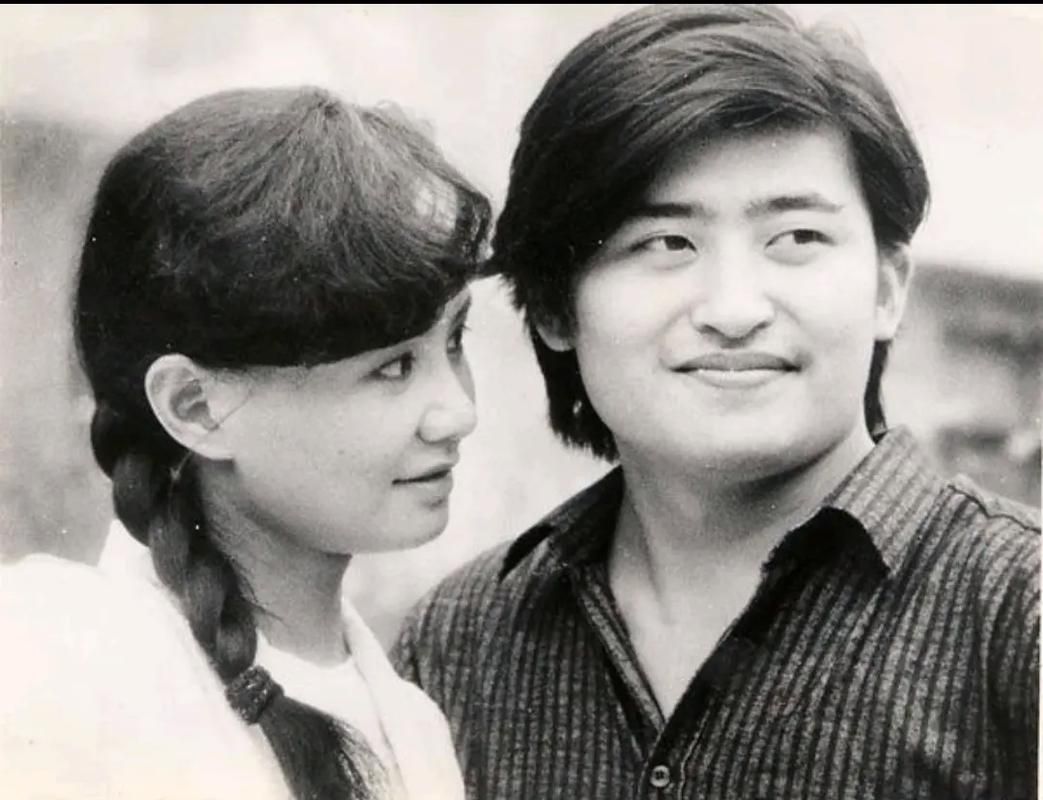

很多人第一次听刘欢,是在1990年春晚的少年壮志不言愁里。当时没有修音软件,没有后期修音,他站在舞台上,用略带沙哑的嗓音吼出“几度风雨几度春秋”,声音里裹着年轻人的血气,又藏着对这片土地的赤诚。这种“真”,成了他演唱音频里最鲜活的底色。

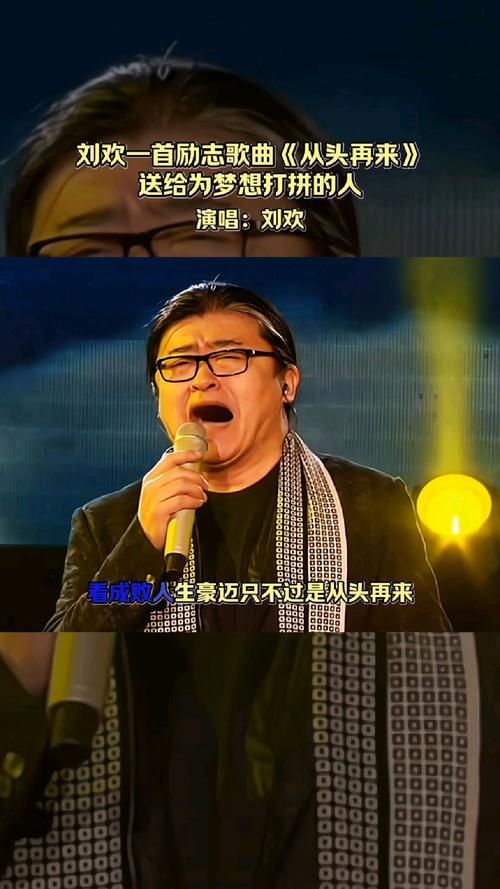

你听弯弯的月亮前奏一起,钢琴像月光洒在水面上,他的声音飘出来,不是刻意营造的温柔,而是像村口的老槐树,把乡愁的根须悄悄扎进你心里。“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,唱的是故乡,也是每个人心里回不去的旧时光。再听从头再来,“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,当年下岗工人听着它擦眼泪,现在年轻人失业时,还是会把它设成闹钟铃声——他的从不是“技巧腔”,而是把人间的悲欢酿进了歌声里,30年后听,依然能熨帖当下的伤口。

二、没有“滤镜”的嗓子,为什么比AI更“顶流”?

现在的音乐市场,太懂“讨好听众”了:高音飙到穿云,低音沉到砸地,后期修音能把瑕疵磨得光滑如镜。但刘欢的演唱音频,偏偏“保留”了所有“不完美”——好汉歌里“大河向东流”的破音感,千万里里“千里之外”稍微嘶哑的尾音,甚至能隐约听到他换气时的喘息。

可这些“不完美”,恰恰成了最动人的地方。去年有音乐博主做过实验:用AI模仿刘欢的弯弯的月亮,音准、节奏、气息无可挑剔,但就是少了点“人味”。评论区有人说“AI唱得对,但没‘心’”;有人说“刘欢唱歌像在跟你讲故事,AI像在背说明书”。对啊,他的音频里藏着太多“现场感”:1992年北京演唱会上唱我住长江头,观众跟着打拍子的声音能透出来;2008年奥运会火炬传递时唱 You Raise Me Up,声音里带着全中国人的激动。这些“人味儿”,是算法永远算不出来的“魂”。

三、30年前的音频,凭什么成了“精神解药”?

有人说,刘欢的演唱音频是“治愈神器”。抖音上有个95后女生,连续三年每天睡前听刘欢的不说再见,她说“考试前听他的声音,就像有个人在旁边说‘别慌,你能行’”;还有位创业失败的小伙,在评论区留言:“最难的时候,循环从头再来200遍,然后擦干眼泪继续搬砖。”

这大概是因为,他的歌声里藏着“力量感”——不是那种喊口号式的力量,而是经历过世事沉淀后的笃定。唱天地在我心时,他声音里有对宇宙的敬畏;唱喂鸡这种小调时,又透着对生活的俏皮。他从不告诉你“要怎样”,而是用歌声陪着你,让你觉得“生活再难,也值得好好过”。

现在回看,刘欢的演唱音频哪里只是“音乐”?它们是时代的切片,是情感的容器,是几代人的共同记忆。在这个信息爆炸、节奏飞快的年代,我们为什么反复听这些“老音频”?或许因为我们心里都清楚:有些东西,永远不会过时——那就是真实的情感、用心的演绎,和那个把“唱歌当回事儿”的刘欢,用30年时间,为我们留下的“声音里的定海神针”。