要说娱乐圈里“唱歌演戏两开花”的代表,刘欢绝对算一个。提起他,大多数人脑子里先冒出的是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是千万次的问里苍凉悠远的声线。可要是翻翻他的影视作品,会发现这位“音乐教父”早就把“情”字演进了骨子里——不是偶像剧里的甜腻腻,而是浸透烟火气的、成年人独有的爱情,带着生活的褶皱,藏着人性的复杂,偏偏后劲十足。

北京人在纽约:阿春给王启明的,是一场“清醒的沉沦”

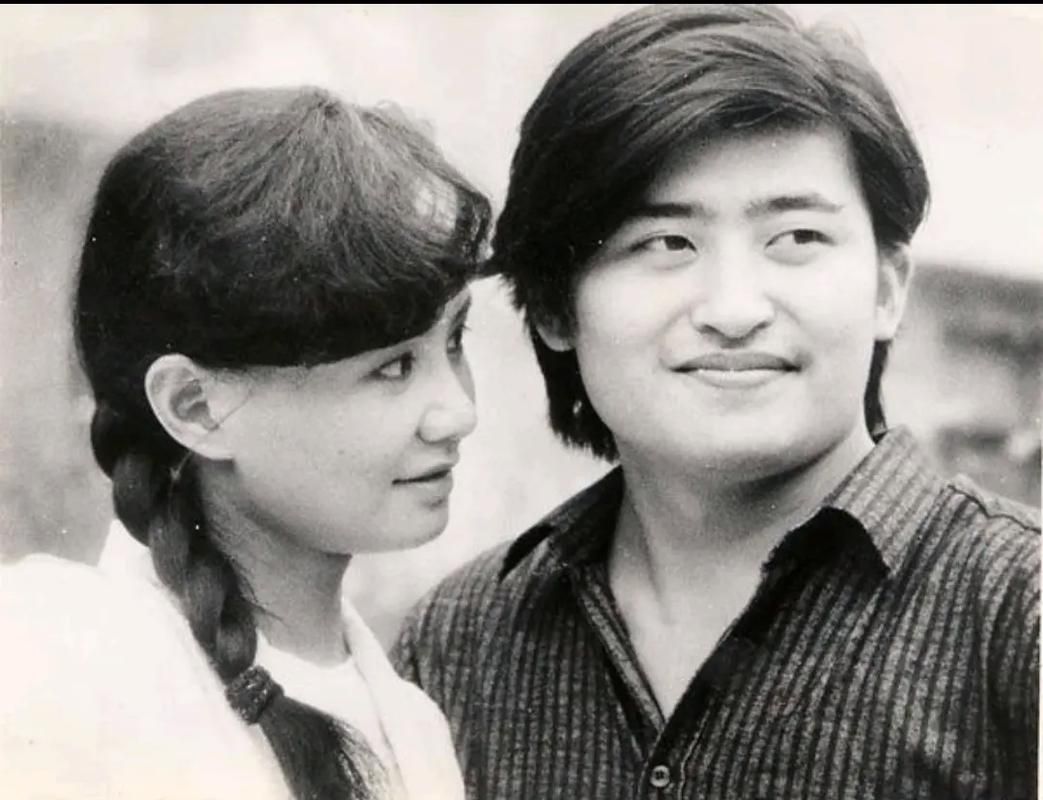

1993年的北京人在纽约,简直是刻在几代人DNA里的记忆。刘欢演的王启明,带着“美国梦”的闯劲儿到了纽约,却在现实里撞得头破血流。而剧里的阿春(李勤勤饰),成了这段漂泊故事里最让人心疼的存在。

很多人说“阿春爱王启明”,可刘欢演的王启明,回应她的从来不是纯粹的爱,而是一份混杂着依赖、愧疚、不甘的复杂情愫。记得有一场戏:王启明在美国混得不如意,阿春默默帮他租了房子,给他做热腾腾的中餐,他在餐桌上突然红了眼眶,说:“阿春,我对不起你。”刘欢没嚎啕大哭,只是把头埋下去,声音闷闷的,像被人攥住了心脏。这场戏里没有“我爱你”,却比多少表白戏都戳心——他演的不是“爱上阿春”,而是“被阿春的温柔刺痛了自尊”的成年人的困局。

后来王启明回国成了音乐家,功成名就后在电视上看到阿春,镜头扫过他微微颤抖的手。刘欢只用一个眼神,就把“错过了”三个字演成了长在观众心里的刺。有人说这是“经典爱情角色”,可说白了,这哪里是爱情?分明是两个孤独灵魂在异国他乡的短暂取暖,清醒地知道不可能,却又贪恋那一点光。

凤穿牡丹:霍冬青的爱,是“把深情藏进商战的锋芒”

如果说北京人在纽约的爱情带着漂泊的酸涩,那2008年的凤穿牡丹,刘欢演的霍冬青(后来换成了保剑锋,不过刘欢当年版的片段还被人念叨),则把“精英爱情”的骨感与柔情演透了。

他演的霍冬青,是民国时期的商界奇才,聪明、有野心,却又对爱执拗得像头牛。和女主角苏仲琳(李小冉饰)的爱情,不是一见钟情的浪漫,而是在家族纷争、商场倾轧里慢慢熬出来的“相知相惜”。记得有一场雨中对峙戏:苏仲琳误会他为了利益背叛,把账本摔在他脸上,他淋着雨,不解释,只是抓住她的手腕,眼神又急又痛:“你信我一次,就一次!”刘欢的声音低沉,带着商人的冷静,可颤抖的指尖却暴露了他的慌乱——这不是“霸道总裁爱上我”的套路,而是“我爱你,却怕配不上你”的真实焦虑。

后来他为苏仲琳挡了一刀,血染红了衣襟,却还笑着对她说:“这辈子,能遇见你,值了。”这场戏里,刘欢几乎没有台词,只是用眼神和微表情,把“赴死般的深情”演成了绝杀。很多观众后来说:“看刘欢演戏,总觉得他下一秒就要唱出来——不是情歌,是生活里的‘真心话’。”

军歌嘹亮:高大山的爱情,是“笨拙男人写给妻子的长诗”

演过大人物,演过精英,刘欢也演过最普通的老百姓。2003年的军歌嘹亮里,他演的高大山,是个地道的军人,粗糙、木讷,对妻子潘娟(韩雪饰)的爱,全藏在“行动”里。

有一场戏,高大山从前线回来,给潘娟带了块旧手表,说是“在战壕里捡的,还能走,给你”。他搓着手,眼神躲闪,像做了错事的孩子,说得磕磕巴巴。可当潘娟戴上手表,抬头冲他笑时,他脸上的皱纹都舒展开来,像个得了糖的孩子——这种“细节里的爱”,比甜言蜜语动人一百倍。

后来潘娟生病,他放下工作守在床边,给她端水喂药,笨手笨脚却耐心得不行。刘欢没怎么“演”,就是本色出演一个“不会说爱,却把爱做了一辈子”的男人。观众说:“看高大山和潘娟的爱情,就像看我们父母那辈——没那么多风花雪月,却是一辈子的相濡以沫。”

为什么刘欢的“爱情戏”总能让人记住?

仔细琢磨,刘欢演的爱情,从没有“悬浮”的滤镜。他的角色不会因为爱情就失去自我,反而往往带着生活的“刺”——王启明的自尊,霍冬青的野心,高大山的木讷,这些“不完美”反而让爱情显得更真实。他曾说过:“演戏和唱歌一样,得有‘根’,根扎在生活里,观众才信。”

更难得的是,他的“情”从来不是单向的付出。王启明对阿春有愧疚,霍冬青对苏仲琳有试探,高大山对潘娟有依赖——这些复杂的情绪,让每个“爱情角色”都成了一个“活生生的人”,有血有肉,会痛会笑。

所以下次再提起刘欢,别只知道他是“歌手刘欢”了。他的爱情戏里,藏着成年人的爱情最本真的模样:不是风花雪月的童话,而是柴米油盐里的担当,是跌跌撞撞中的扶持,是“虽千万人吾往矣”的深情。这样的“情”,谁能说不是最动人的呢?