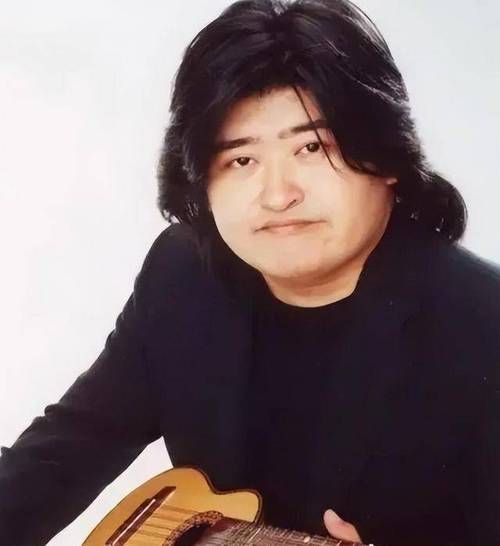

提起刘欢,你脑子里蹦出的第一个词是什么?是“一声难求”的演唱会门票,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,还是好春光里“唱不尽人间兴亡”的沧桑?很多人以为,这位华语乐坛的“活化石”只属于麦克风和舞台,却不知他在光影的世界里,也曾悄悄藏下一个让人意外的“警察梦”。

真假“公安”角色:刘欢到底演没演过警察?

先抛个答案:严格来说,刘欢没演过身着警服、肩扛警衔的“公安干警”,但他却塑造过一个深入骨髓的“准公安”角色——1993年电视剧北京人在纽约里的“阿春”。

你可能会问:“阿春?是警察吗?”别急,听我慢慢说。这部改编自曹桂林同名小说的剧,当年可是火遍大江南北,成了多少人理解“美国梦”的第一扇窗。刘欢演的阿春,不是传统意义上的警察,却比警察更让人“后怕”:他是纽约黑帮的“边缘人”,游走在法律与罪恶之间,表面上是个油滑的“中间商”,暗地里却心狠手辣,连杀人都不眨眼。

有句老话说“演什么像什么”,刘欢偏偏反着来。明明是1米88的大个子,自带“镇场子”的威压,却硬是演出了阿春的“怂”与“疯”——被警察追捕时缩着脖子跑,分赃时眼珠子滴溜溜转,对着老大点头哈腰时,那股子“奴才相”里又藏着随时反咬一口的凶狠。当年有观众看完直拍大腿:“这演员是不是真的道上混的?太像了!”

为什么说他是“准公安”?藏在角色里的正义与挣扎

为什么有人会把“阿春”和“公安”扯上关系?其实不是身份的混淆,而是角色的“内核”。阿春虽然混黑道,却从不欺负普通人,甚至对国内来的老乡还带着几分“护犊子”的义气。有场戏特别戳人:王启明(姜文饰)被地痞欺负,阿春带着小弟踹门而入,一边骂骂咧咧,一边把人护在身后,那句“谁敢动我兄弟”,愣是把个黑帮演出了“江湖正义”。

刘欢自己聊过这个角色:“阿春不是纯粹的坏人,他只是被环境逼成了‘恶的爪牙’。我想演出他的‘可怜’,让观众觉得‘这人其实不坏,就是路走歪了’。”你看,这种“亦正亦邪”的复杂性,不正是公安题材里最抓人的部分吗?警察在追凶时,不也常常面对“坏人背后的悲剧”?

从歌手到演员:刘欢的“跨界”藏着多少人不知道的认真?

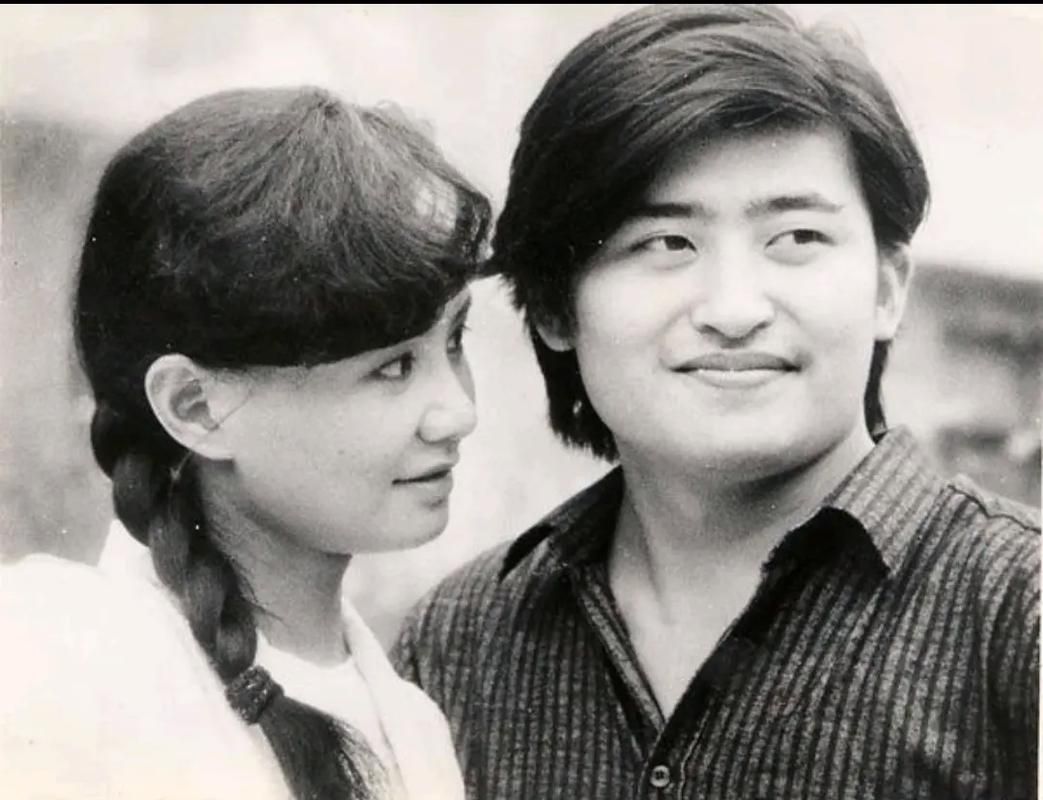

很多人不知道,刘欢早在1987年就演过电影,只是被音乐的光芒盖住了。1990年,他在电影边走边唱里演“老瞎子”的徒弟,全程不说一句台词,全靠眼神和肢体戏;后来在蜗居里演宋思明,那个西装革履、道貌岸然的“高官”,把权力对人性的扭曲演得入木三分,至今被人称为“教科书级反派”。

但刘欢自己却说:“我从来没把自己当‘演员’,就是个‘戏痴’。”拍北京人在纽约时,他为了学纽约腔,天天泡在唐人街听黑人聊天;演阿春杀人戏,他硬是把自己关在房间里练了三天“眼神杀”,连导演郑晓龙都夸:“刘欢不是在‘演’,是在‘成为’阿春。”

为什么我们总“忽略”刘欢的演员身份?

说到底,还是因为他太“能唱”了。上世纪90年代,他的千万次问霸占电台播放榜冠军,弯弯的月亮成了街巷巷尾的“背景音”,后来给水浒传唱好汉歌,更是直接封神。当一个人的声音刻进一代人的DNA里,观众自然就习惯了他的“歌者”身份。

可如果你翻翻他的作品史,会发现刘欢从没放弃过“演戏”。他说:“唱歌是给别人温暖,演戏是让自己体验不同的人生。这两种事,我都不想丢。”最近几年,他虽然很少出现在影视作品里,但偶尔客串个小角色,比如老酒馆里的文人,照样能圈粉无数——网友评论:“刘欢一出现,就知道这剧‘稳了’,自带‘老戏骨’滤镜。”

最后说句大实话:刘欢的“公安梦”,藏在对“真实”的执着

或许刘欢这辈子都不会演个身着警服的公安,但他塑造的每一个角色,都藏着“公安”的核心——守护正义,哪怕是在罪恶的边缘徘徊。阿春的“义”,宋思明的“权”,老瞎子徒弟的“痴”,其实都是人性光谱里的光,只是有的亮,有的暗。

所以下次再有人说“刘欢只会唱歌”,你可以回他一句:“你忘了北京人在纽约里那个让人恨得牙痒,又忍不住心疼的阿春吗?”毕竟,能把每一个角色演成“活人”的演员,才是真正的“艺术家”——而刘欢,恰恰就是这样的艺术家。