要说娱乐圈里“把日子过成诗”的夫妻,刘欢和徐翠翠绝对是绕不开的那对。当“顶流爱情”热搜满天飞时,这对从上世纪90年代初就携手的夫妻,却把婚姻过成了最朴实的模样——没有世纪婚礼,没有刻意秀恩爱,甚至连一张正式的婚纱照都没有,却在32年里相濡以沫,成了圈内公认的“爱情活化石”。

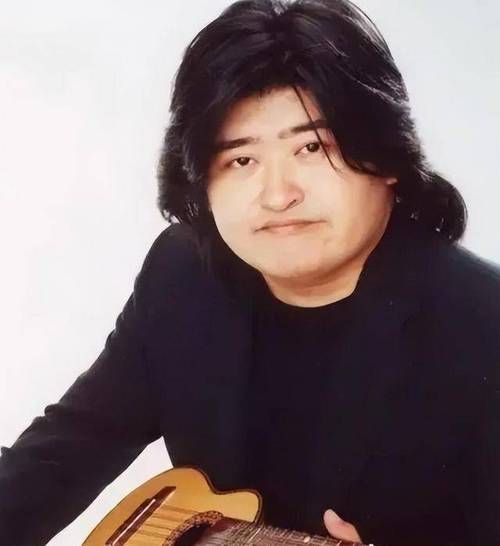

可很多人或许不知道,这位站在刘欢身边32年的女人,曾差点因为“演员”的身份,与这段缘分擦肩而过。徐翠翠当年可不是“素人”,而是北京舞蹈学院民族舞系的尖子生,毕业后被中央民族歌舞团选中,成了舞台上风华绝伦的“领舞”。而那时的刘欢,刚凭借少年壮志不言愁火遍大江南北,是各大晚会抢着要的“顶流歌王”。

两个看似不在一个世界的人,怎么就走到一起了?还得从1988年的一次合作说起。当时刘欢为电视剧便衣警察演唱主题曲,剧组找来舞蹈队拍伴舞,徐翠翠是领舞。初次见面,刘欢就被这个“低头时会笑出一对小梨涡”的姑娘吸引了——她跳舞时专注又灵动,不说话时安静得像幅画,偏偏眼底藏着股不服输的韧劲。而徐翠翠对刘欢的第一印象,却是“有点‘轴’的大男孩”:录歌时为了一个音反复录十几遍,导演喊“差不多就行”,他却摆摆手说“不行,得对得起观众”。

真正让两人靠近的,是那次合作后的“意外交集”。刘欢主动约徐翠翠吃饭,地点选在高校门口的小饭馆,点了最便宜的炒肝和包子。席间他聊起自己的音乐理想,说想写真正能打动老百姓的歌,而不是“喊口号”;徐翠翠则讲起自己对舞蹈的热爱,说哪怕每天练到脚踝肿,也站在舞台上发光。那晚两人聊了三个小时,从音乐聊到生活,从理想聊到困惑,竟有种“相见恨晚”的默契。

可恋情刚有苗头,阻力就来了。徐翠翠的父母觉得“娱乐圈不稳定”,女儿又是舞蹈演员,不该和“整天往外跑”的歌手在一起;刘欢的朋友也劝他“舞蹈演员追求浪漫,你太实在,合不来”。最戏剧的是,徐翠翠一度想“躲清静”,主动申请去外地演出,甚至跟团里说“我有男朋友了,不想让他影响工作”。

结果刘欢直接买了张站票追到外地,在后台拦住她:“你要是觉得我不够好,你直说;你要是嫌娱乐圈乱,我以后少接商演,多陪你在家里待着。但别因为别人说的,就推开我。”那天徐翠翠看着他额头的汗,还有眼里从未有过的认真,突然笑了:“谁说我觉得你不好了?我只是怕自己配不上你——你站在这儿,头顶都冒光了。”

1990年,两人在北京简单结了婚。没有鲜花,没有钻戒,只有双方的几个朋友聚在刘欢20平米的宿舍里,吃了一顿火锅。徐翠翠穿了件自己织的红色毛衣,刘欢穿了件洗得发白的衬衫,两人笑着切了一块结婚蛋糕,徐翠翠还打趣:“这蛋糕比我们团的伙食差远了!”刘欢却认真地说:“伙食再好,没人陪你吃,也没味儿。”

婚后这些年,他们把“反套路”贯彻到底。徐翠翠为了支持丈夫的事业,渐渐减少了演出机会,从领舞变成了“幕后军师”——刘欢的歌,她第一个听,会挑“这里音太高,普通老百姓唱不上去”;刘欢拍电影,她跟着去剧组,帮着对台词、揣摩人物,却从没想过要“沾光”,连字幕都没露过一次。有记者问她“不觉得委屈吗”,徐翠翠笑着说:“我跳舞是为了站在台上发光,他唱歌是为了让更多人听懂,我们各司其职,挺好的。”

而刘欢把“宠妻”藏在了细节里。徐翠翠爱吃北方的饺子,每次出国演出,他行李箱里必塞速冻饺子;徐翠翠脚踝旧伤阴天疼,他睡前一定会帮她用热毛巾敷;就连女儿出生,他都没去参加颁奖礼,而是在家里守了三天三夜,给女儿换尿布、冲奶粉。有次采访,刘欢被问起“婚姻保鲜的秘诀”,他挠挠头说:“哪有什么秘诀?就是她随口说一句想吃街口的炒肝,我凌晨三点也要给她买回来;我唱了一晚上歌,她递杯温水的时候,记得要放点枸杞。”

最让人佩服的,是他们对待“名利”的态度。上世纪90年代末,刘欢火遍亚洲,商演报价高的吓人,他却推掉了很多“低俗演出”,说“钱要赚,但不能亏心”;徐翠翠的机会也很多,比如有人找她演“阔太”,她却觉得“那种角色不是我”,宁愿在家陪女儿读绘本。2019年刘欢生病,需要静养,徐翠翠直接推掉了所有工作,每天陪他散步、做饭,连朋友圈都停了整整一年。有人劝她“趁机做点个人IP”,她却说:“他唱歌的时候,我是他的耳朵;他生病的时候,我是他的拐杖。这些比‘流量’金贵多了。”

32年过去,刘欢的头发白了些,徐翠翠的眼角有了皱纹,两人牵手走在街上,还是会下意识地让伴侣走内侧。他们从没说过“我爱你”,却在每一个清晨的豆浆油条里,每一个深夜的热水泡脚里,把“我爱你”过成了一辈子的习惯。

在把爱情当“流量密码”的娱乐圈,刘欢和徐翠翠用32年证明:最好的婚姻,从来不是轰轰烈烈的官宣,也不是光鲜亮丽的外表,而是两个普通人,把日子过成歌——不追着光,自己就是光。