提起中国摇滚,绕不开两座丰碑:刘欢与崔健。可这两位又都是怎么回事?为啥一边是优雅的“国民歌王”,一边却是“中国摇滚之父”?他们之间,又藏着多少被岁月尘封的恩怨与情仇?

同路人,不同路:一个学院,一个街头

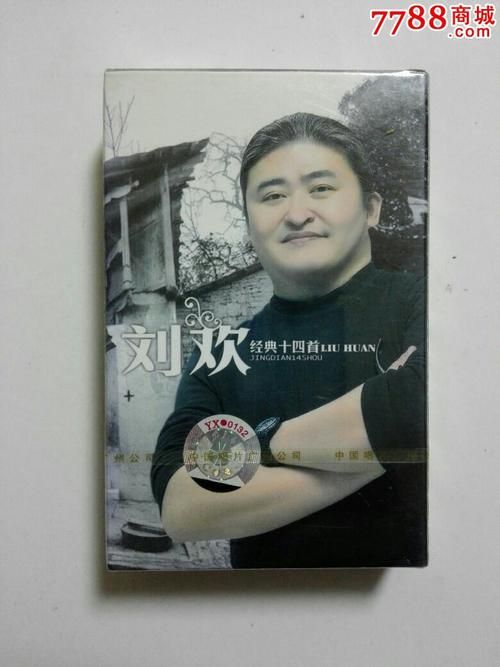

刘欢,中央音乐学院科班出身,浑身散发出古典音乐与美声的醇厚气息。早年在国际舞台上捧回大奖,回国后轻松成为各大晚会和影视剧主题曲的首选代言人,央视春晚上的千万次的问至今余音绕梁。他的声音,是殿堂级别的精致,是技术流派的标杆,更是主流乐坛无可争议的定海神针。

而崔健呢?恰恰是另一番天地。没有系统音乐训练,却在军乐队和北京歌舞团的摸爬滚打中,淬炼出最原始的摇滚力量。一把破旧吉他,一支口琴,一句“一无所有”划破长空。他带着新长征路上的摇滚花房姑娘冲破舞台的束缚,在地下Livehouse、在青年心中点燃了一把燎原之火。他的歌,是灵魂的嘶吼,是时代隐痛的呐喊,是无数迷茫青年找到共鸣的战歌。

风格碰撞:是技术革新,还是灵魂呐喊?

刘欢的强项在于对复杂旋律的驾驭和磅礴情感的精准投放。他的好汉歌从头再来,作品宏大饱满,情感层层递进,技术上无懈可击。他代表着中国音乐在技术层面的高度攀登,是“学院派”如何拥抱大众、提升审美的典范。

崔健则像个“破坏者”和“重构者”。他彻底颠覆了国内音乐界的听觉习惯,将布鲁斯、朋克、摇滚的粗粝与力量引入中文语境。他的歌词犀利如刀,敢于触碰社会现实的暗角,直指人心深处。他的价值不在于技术的完美,而在于那份生猛、真实、不妥协的“反叛精神”,他让音乐重新有了刺痛现实的锋芒和改变思想的重量。

时代烙印:是“大哥”还是“教父”?

有趣的是,两人关系并不像作品风格那样壁垒分明。据人民日报曾记载,崔健在早期演唱会中,曾邀请刘欢作为嘉宾同台。刘欢也多次公开表达过对崔健创造力的敬佩,称其“在音乐上非常勇敢,非常纯粹”。他们相互尊重,却选择了截然不同的音乐路径。

刘欢,更像是一位温和的“大哥”。他站在体制的肩膀上,用巨大的影响力推动着华语流行音乐的边界拓展,用作品滋养着一代人的精神世界。崔健,则如同一位孤傲的“教父”,在主流之外开疆拓土,用摇滚的硬核重塑了国人对音乐的认知,为无数后来者点亮了“反叛”的火炬。

刘欢与崔健:谁定义了摇滚的“灵魂”?

仔细想想,这个问题本身是否就是一道伪命题?刘欢的“摇滚”,是宏大叙事中的精神回响,是技术精湛下的情感共振,他让“摇滚”有了更辽阔的表达空间和更高的艺术标杆。崔健的“摇滚”,是街头巷尾的生命呐喊,是刺破黑暗的锐利锋芒,他让“摇滚”成为一面旗帜、一种信仰、一个时代的文化图腾。

一个在“殿堂”里赋予摇滚以尊严与高度,一个在“旷野”中赋予摇滚以血性与力量。他们,如车之两轮,鸟之双翼,共同撑起了中国摇滚乐的黄金时代。刘欢的歌声承载了民族记忆的厚重,崔健的嘶吼则刻录了社会变革的阵痛与新生。

或许,正是这两条看似平行却最终交织的轨迹,共同定义了中国摇滚“灵魂”的复杂性与伟大性——它既需要刘欢式的深刻共鸣与艺术升华,也永远离不开崔健式的原始呐喊与灵魂拷问。

回望中国摇滚长河,你更认同哪一个“灵魂”? 是刘欢赋予的磅礴深度,还是崔健点燃的燎原之火?两者缺一,那段风起云涌的岁月,是否会少了点分量?