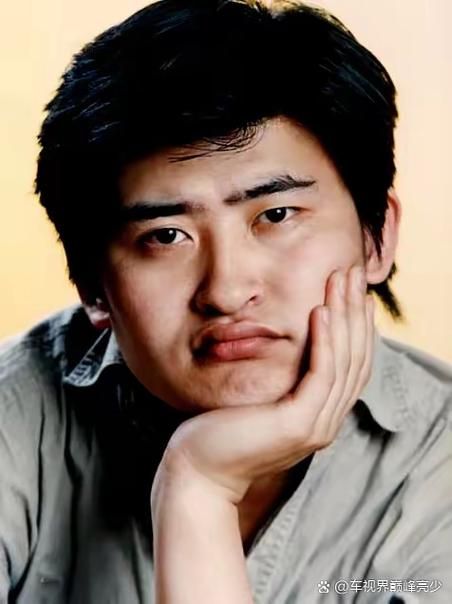

90年代的华语乐坛,像个没有滤镜的修罗场。港台歌手像潮水一样涌进内地,磁带和海报在街头巷尾翻飞,每个人兜里都揣着几盘“打口带”,谁的嗓音能扎进心里,谁就能封神。那时候的王杰,就是带着一身风雪砸进这个江湖的——不是西装革履的偶像,是满眼故事、一身硬骨头的“浪子”,声音沙哑得像被砂纸磨过,却偏偏能唱得人心肝儿颤。

而刘欢,是站在另一个维度上的“音乐教父”。科班出身,声线开阔如草原,唱千万次的问时是知识分子的悲悯,唱好汉歌时是市井英雄的豪情,稳得像座山,总能在浮华里把音乐往根上拽。这俩人,一个像掠过旷野的野风,一个像沉淀岁月的老酒,按说八竿子打不着,可偏偏,刘欢在不止一次的场合提起王杰,话都不长,却像刀子,句句戳在骨头上。

记得2012年中国好声音那会儿,学员唱一场游戏一场梦,台下导师都笑了,唯有刘欢,手指轻轻敲着桌面,等唱完,他半天没说话,突然叹了口气:“你们知道吗?王杰那个声音,老天爷赏饭吃,但更是他拿命换的。”后来有记者追问,他才敞开了说:“我第一次听王杰的磁带,是在出租屋里,冬天,暖气坏了,我把音量开得很大,他唱“我曾走过许多地方,把土拨鼠带在身旁”,那声音不是‘唱’,是从嗓子眼里挤出来的,像被人按在水里,好不容易透口气,却又笑着说‘我没事’。你听他的歌,能听到他声音里的裂痕——那种吃过苦、遭过罪,却还死死攥着自尊的样子,现在的歌手,谁还敢这么唱歌?”

这话听着狠,可细想,全是真话。王杰的嗓子,确实“值钱”又“糟蹋”。年轻时在酒吧驻唱,每天唱八个小时,烟抽得一包接一包,喝酒喝到胃出血,医生说他再这么折腾,嗓子就废了。可他偏不,他要把心里的苦、眼里的狠、藏不住的疼,全揉进声音里。一场游戏一场梦里,他唱“不要问我一生曾经有过多少个朋友”,尾音颤得像秋天的落叶,不是技巧,是二十多岁的年纪,被生活锤过的疼;安妮里,他唱“安妮,我不能再欺骗自己”,声音哑得像破锣,却比任何高音都让人揪心——因为你知道,这不是“演”,是他自己真的坐在废墟里,对着回忆说话。

刘欢为什么懂?因为他们骨子里都信一件事:音乐得“真”。刘欢的歌里,“真”是学问,是他对音乐结构、人文情怀的琢磨;王杰的歌里,“真”是本能,是他把血肉直接剖给你看。刘欢说过:“现在的录音棚太高级了,修音修得人声跟机器一样,每个音都在准位上,可听久了,像喝白开水,解渴,没滋味。王杰那会儿,哪有这么多讲究?一卷磁带,一个麦克风,站那儿就唱,声音劈了,气儿短了,都不要紧,因为那里面有‘人’。你就听着他唱,跟着他疼,跟着他笑,这才是唱歌该有的样子嘛。”

有回采访,记者逗刘欢:“要是您跟王杰一起上节目,合唱会选什么歌?”刘欢哈哈笑,说:“选不了。王杰那嗓子,‘浪子’是刻在骨头里的,我这种‘学院派’,凑一块儿反而是糟践。可我心里一直觉得,华语乐坛能有王杰,是福气——他让我们知道,唱歌不一定非要完美,有棱角、有裂痕,反而更有力量。”

如今再听王杰的歌,会发现刘欢的评价真是一点没偏。“浪子”的形象早成了标签,可拨开那层标签,里面是一个男人对生活的犟:命运给他的牌烂得不行,偏要打出王炸;声音被岁月磨得沙哑,偏要唱进人心最软的地方。刘欢作为同行,没有吹捧,没有客套,只是点破了那个最简单的真相:王杰的歌声里,没有套路,只有“过命”般的真诚。

所以你说,王杰当年到底有多绝?或许刘欢那句话就够了——他不是在唱歌,是在用命换一首歌的鲜活。而这,恰恰是这个时代最稀缺的东西。