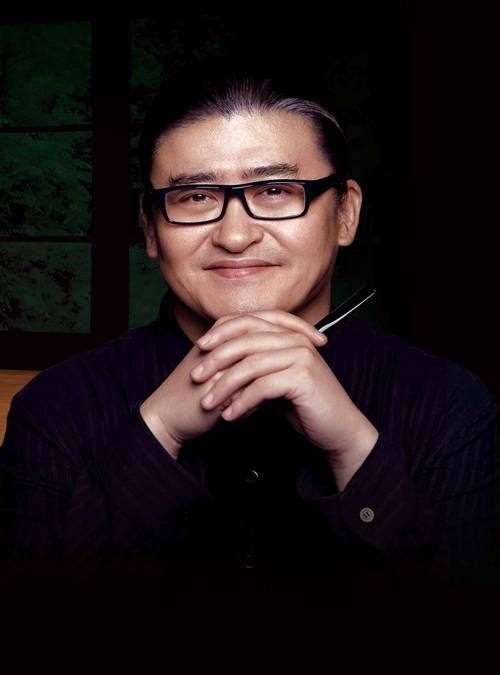

要聊华语乐坛的“定海神针”,刘欢的名字绕不开。他有多“神”?从少年壮志不言愁到好汉歌,从弯弯的月亮到从头再来,40年来唱出了几代人的记忆;他有多“严”?在综艺舞台上当导师时,从不吝啬对“技巧派”的批评,却也总为“真诚派”破例。有人说,“刘欢的节目从不会为了流量妥协音乐”,这话到底有没有道理?今天我们就掰开了揉碎了,看看这位“老艺术家”的综艺场,藏着多少让人服气的“真功夫”。

一、从“唱将”到“导师”:他凭什么让观众“闭眼信”?

提到刘欢当导师,很多人的第一反应是“专业”。这可不是空穴来风——科班出身的他,是中央音乐学院的教授,对音乐理论的钻研程度,就连圈内同行都佩服。比如在中国好声音第三季,有一位学员盲选时选择了贝加尔湖畔,刘欢第一时间就听出编曲里的细节:“这个弦乐的编排,参考了巴洛克时期的复调,但又在副歌加了现代的和声,很有巧思。”简单的几句话,既点出了作品的深度,又展现了过硬的“耳朵”。

但光有专业还不够,观众要的是“真诚”。记得有次学员选了一首流行改编的民歌,唱得很“炫技”,但刘欢听完却皱起了眉头:“这首歌的灵魂不在高音,而在‘山歌味儿’。你现在把它唱得太‘满’,反而把老百姓唱这首歌时的心里头,给唱丢了。”后来他亲自上手调整编曲,把间奏的二胡加进去,学员再唱时,整个舞台都安静了——有人说,“刘欢的指导像中医,不是头痛医头,而是找到音乐的‘根’”。

二、“毒舌”只是表象:他更懂“保护”音乐里的“人”

很多人说刘欢“毒舌”,因为他从不夸“虚”的。比如有学员在舞台上飙高音,用尽全力却忘了情感表达,他会直接说:“技巧是琴弦,情感是你的手指,没有手指拨弦,琴弦再好也出不了声。”但“毒舌”背后,藏着他对“人”的尊重。

在歌手当总决赛帮唱嘉宾时,一位年轻歌手因为紧张发挥失常,后台大哭起来。刘欢没有责备,而是递了杯温水,说:“我第一次上电视,话筒都拿不稳,比你紧张多了。音乐这条路,谁还没‘翻过车’?重要的是,你还想不想接着唱。”后来他专门帮这位歌手重新编曲,把难度降到最适合她音域的范围,舞台效果反而比以前更好。

还有一次,节目组想安排学员唱“网红神曲”博流量,刘欢直接拒绝:“我们做音乐的人,要对自己的耳朵负责,也要对观众的耳朵负责。有些歌火一阵,就火在‘吵’,不是音乐的本真。”这种“不妥协”,让很多观众感叹:“终于有导师敢说真话了。”

三、节目里的“意外”:他用“反套路”证明,好音乐不需要“剧本”

比起其他综艺的“撕流量”“制造冲突”,刘欢参与的节目,总带着一股“不合时宜”的认真。比如在中国好歌曲里,其他导师都在抢“爆款选手”,他却常常被那些“小众但有态度”的音乐打动。有一年,一位民谣歌手带来了一首写农民工儿子的歌,曲调简单,歌词朴实,连选手自己都说“可能不够流行”。刘欢却直接按下推杆:“这首歌里有我小时候听爸爸讲故事的味道,这种‘真’,比任何技巧都珍贵。”

后来他力排众议,帮这位歌手打磨作品,还在总决赛时亲自弹钢琴伴奏。结果这首歌播出后,评论区里全是被戳中的观众:“第一次听到有人把打工人的故事唱得这么暖。”“原来好音乐真的能让人想起很多事。”

这种“反套路”,让刘欢的节目有了别样的“生命力”。没有炒作,没有剧本,只有音乐和音乐人之间的真诚对话。就像他常说的:“音乐是心里的事,你糊弄它,它就糊弄你。”

四、“老艺术家”的综艺场:他让更多人看见“音乐的力量”

有人问,刘欢都功成名就了,为什么还要上综艺?他的答案很简单:“我想让更多人知道,音乐不只是娱乐,它是有力量的。”

在节目里,他鼓励学员“别跟风,做自己”;他会对着年轻观众说:“你们现在喜欢听快歌、跳街舞,很好,但别忘了听听老歌,那里有我们走过的路,有我们的青春。”他还用版税收入成立了“刘欢音乐教育基金”,帮助偏远地区的孩子学音乐。

这种“使命感”,让他的综艺有了更深远的意义。它不是一个“秀场”,而是一个“课堂”——教大家如何倾听音乐,如何尊重音乐,如何让音乐走进生活。

写到这里,突然明白为什么观众总为刘欢的节目“哇”出声。在这个流量至上的时代,他像一股“清流”,用专业和真诚告诉大家:音乐,终究要回归它的本质——用心唱,用心听。而他,作为“导师”,教给学员的,从来不只是技巧,更是对音乐的敬畏,对人的尊重。

或许,这就是“音乐教父”的真正魅力——他站在这里,音乐就有了重量。