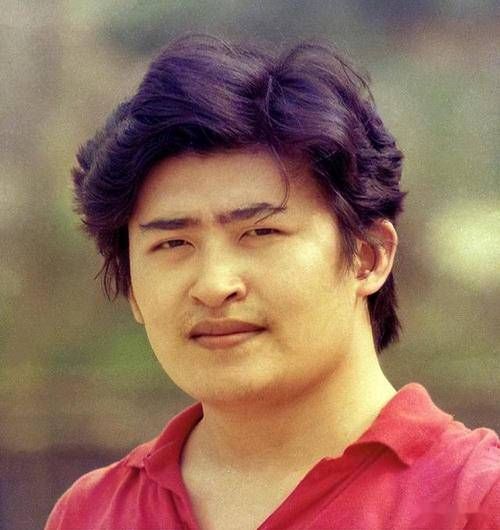

要聊刘欢,人们总先想起他沙哑醇厚的好汉歌,或是春晚舞台上稳如泰山的身影。可这位“歌坛常青树”的根,早扎在北京城那些悠长胡同的尘土里——要是你见过他小时候的模样,可能就会明白:为什么他的歌里总带着一股子“人间烟火气”,又为什么从摇滚到民歌,他总能唱出自己的魂。

胡同里的“音乐启蒙课”:不是世家,胜似世家

刘欢1953年出生在北京一个普通家庭,父亲是军人,母亲是教师,家里没一个搞专业的。但音乐这东西,有时候就像胡同墙缝里钻出的草,没正经浇水施肥,照样能长得郁郁葱葱。

他小时候家住灯市口,院里街坊多,热闹得很。傍晚最常听见的,是东厢房王大爷拉二胡——二泉映月拉得忽高忽低,西屋李婶哼评腔,调儿能跑到天上去。刘欢就蹲在自家门口,小手托着下巴,眼睛瞪得溜圆,把这些“杂音”全吸进耳朵里。

“那时候没觉得这是‘艺术’,就听着开心。”后来他在采访里笑,“王大爷拉十面埋伏,我能跟着打拍子,拍得膝盖疼;李婶唱穆桂英挂帅,我偷偷学,结果把‘辕门外三声炮’唱成了‘大院里三声猫’,逗得院里小孩直笑。”

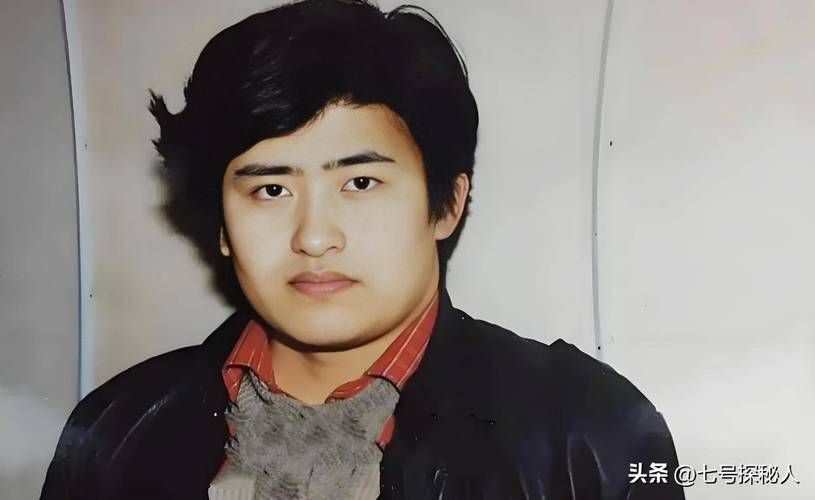

真正让他“开窍”的,是台掉了漆的红星牌收音机。那是父亲攒了半年工资买的,每晚7点,全家围坐听广播。从样板戏到外国歌曲,从中央乐团的交响乐到陕西秦腔,小刘欢像个海绵,把所有声音都记在心里。有次播长征组歌,他听着“红旗飘,军号响”,突然攥紧小拳头,跟着“嗷嗷”唱,母亲一边笑一边嗔他:“你个小疯魔,唱得比广播还响!”

“小门牙”与“破吉他”:音乐是唯一的“偏科生”

现在的刘欢,站在舞台上总是一派儒雅,可小时候的他,可是个实打实的“调皮boy”。成绩中上,唯独数学总拖后腿,每次考完试,母亲指着试卷叹气:“你要是唱歌有这股较真劲儿,早成‘小神童’了!”

他倒真把较真劲儿用在了唱歌上。10岁那年,学校文艺汇演,他非要报名唱歌,选了首让我们荡起双桨。可排练时出岔子:他换牙早,门牙还没长齐,唱到“水中倒映着美丽的白塔”时,气流从牙缝里漏,音儿全飘了。老师愁得直挠头:“要不换个人?”他一听急了,眼圈红了,攥着衣角说:“我能练!”

放学回家,他抱着家里那把破木吉他——其实是父亲用旧木板给他拼的,四根弦还跑调——对着镜子练。他发现门牙漏气,就故意把嘴咧开,像只小老虎,把每个字咬得特别夸张。汇演那天,他穿着白衬衣蓝裤子,站在台上,门牙在灯光下白晃晃的,偏偏唱得字正腔圆、奶声奶气,把底下老师同学都逗笑了,掌声却比任何节目都响。

从那以后,胡同里的孩子都叫他“小门牙”,他却把“门牙”当成了宝贝:“人家说我唱歌漏风,我说这是我的‘特色’,说不定将来还能靠这个呢!”

从“胡同顽童”到“音乐学院预备役”:热爱比天赋更“硬核”

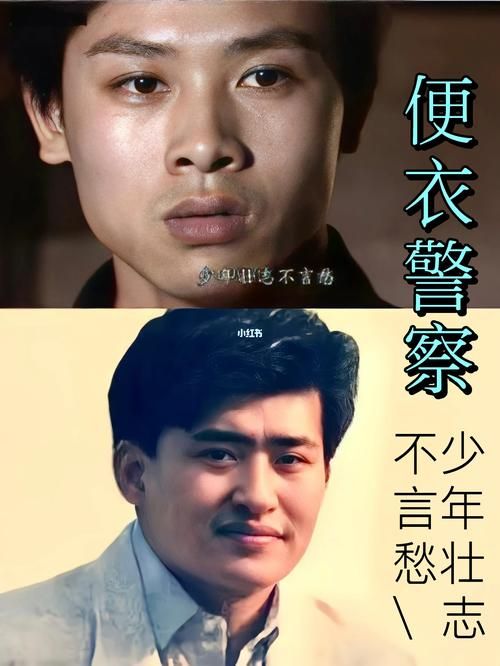

高中时的刘欢,成了学校里的“名人”。他是合唱团领唱,也爱弹吉他,偶尔还写首“打油歌”调侃同学。可那时候没人觉得他会“搞专业”——毕竟,音乐学院在70年代末还是个“遥不可及”的梦,谁家孩子放着正经大学不考,去学“唱歌”?

偏偏他就“一根筋”。1977年恢复高考,他听人说中央音乐学院招声乐系学生,瞒着家里报了名。考试那天,他穿着借来的确良衬衫,紧张得手心冒汗,唱了首我为祖国献石油。评委里有个白发老教授,听完突然问他:“你唱的‘石油’,是跟着电台学的,还是自己瞎琢磨的?”他红着脸说:“是……是胡同里王大爷拉二胡,我跟着学的。”

老教授没说话,冲他点了点头。后来他才知道,那评委看中的,就是他声音里那股“没教过”的自然劲儿——“像块没雕的玉,有自己棱角”。

虽然那年没考上,但他没放弃。白天在工厂上班,晚上跟着收音机学乐理,跟着唱片练发声。母亲看着他熬红了眼,终于松口:“实在想学,妈就支持你。”1981年,他终于考上北京国际关系学院,同时被中央音乐学院音乐系破格录取——一边学英语,一边学声乐,成了校园里“最忙的学生”。

写在最后:所有“传奇”,都是从“热爱”里长出来的

现在回头看刘欢小时候的故事,你会发现:没有“天赋异禀”的开挂,也没有“含着金钥匙”的起点。有的只是胡同里的杂音、掉了牙的窘迫、对着镜子咧着嘴的练习,还有那份“认定一件事就不撒手”的拧巴。

后来他唱千万次的问,唱弯弯的月亮,唱好汉歌,为什么总能唱进人心里?大概因为他的歌里,藏着小时候胡同里的烟火气,藏着“小门牙”不服输的倔强,藏着那把破吉他的琴弦声——所有真实的、滚烫的东西,都不会被时间磨掉。

所以啊,下次再听刘欢的歌,不妨想想那个蹲在胡同口听收音机的小男孩:原来所谓“传奇”,不过是把小时候的“热爱”,活成了一辈子。