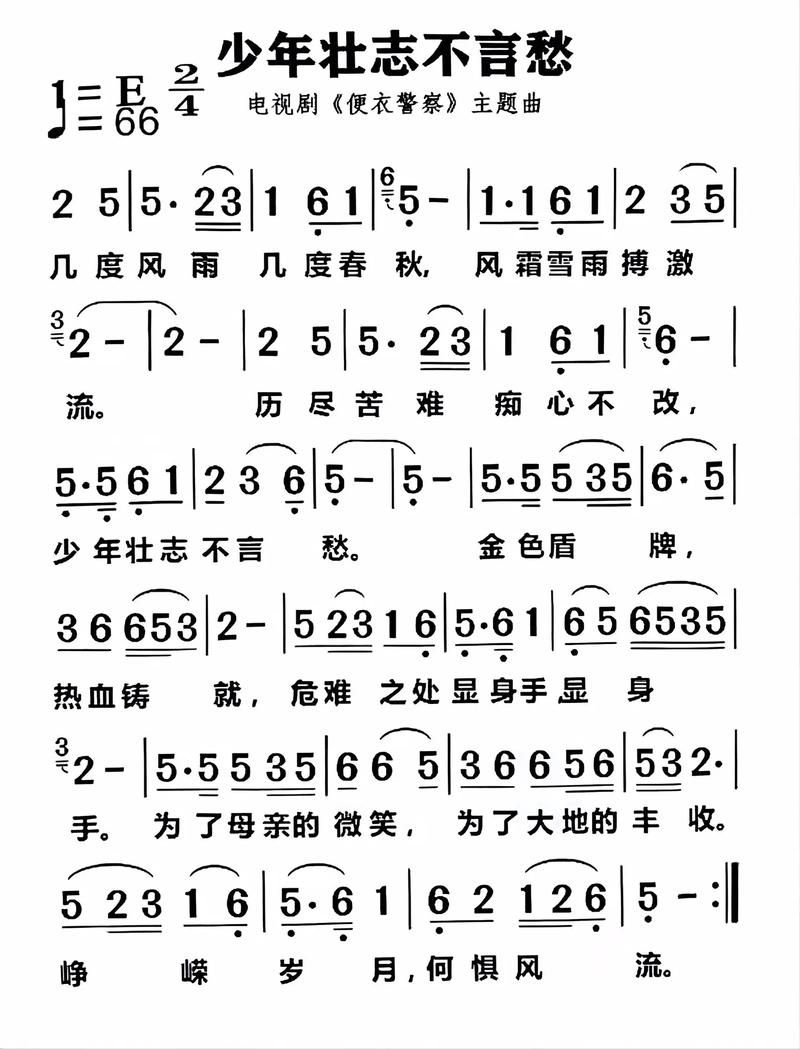

很多人以为,刘欢能在乐坛站住脚,全凭那一副“老天爷赏饭吃”的好嗓子,或是后来那些脍炙人口的好汉歌从头再来。但如果你翻开他的成长轨迹会发现:这个如今被业内称为“活化石”的音乐人,小时候和乐器的“较劲儿”,可能比你想的更“狠”——甚至比后来唱红的歌还多。

钢琴盖下的“叛逆期”:8岁的男孩和妈妈的“拉锯战”

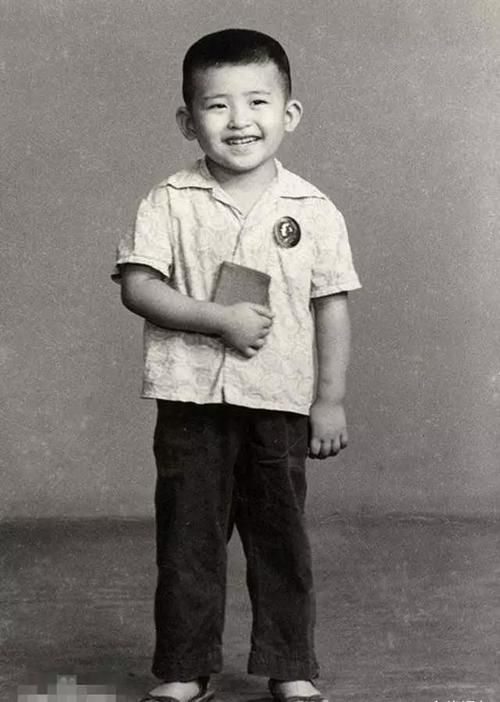

刘欢的乐器启蒙,比大多数人想象得都要早。6岁时,家里有台老旧的钢琴,那是当老师的妈妈省吃俭用攒了大半年工资买的。可一开始,刘欢对这“大家伙”并不感冒。“那钢琴又黑又重,按下去声音还特别吵,我更喜欢和小伙伴在院子里踢球。”多年后他在一次访谈里笑称,自己是被“押”到琴凳上的。

真正的“较劲儿”从8岁开始。妈妈给他定下规矩:每天放学必须练满两小时,雷打不动。可孩子哪有不爱玩的?刘欢开始“耍小聪明”:弹错音就假装咳嗽,用手指在琴键上胡乱划拉,甚至偷偷把节拍器的速度调快,想早点“熬”到时间。有次被妈妈撞见,他嘴硬说“我觉得这样更有激情”,结果妈妈没打没骂,只是把他的手放到琴键上,一句一句陪他重新弹:“你听,每个音都有它的位置,就像走路得一步一步踩实,才能走稳。”

这句话,刘欢记了一辈子。后来他总说,小时候练琴最深刻的体会不是“累”,而是“敬畏”——敬畏那个能发出奇妙声音的大家伙,敬畏每个音符背后的重量。

“琴键上的磨破皮”:童年的“基本功”,是用血泡泡出来的

现在的琴童们或许很难想象:刘欢小时候练琴,根本没有“智能陪练”“兴趣引导”这些花哨的东西。唯一的“老师”是妈妈,唯一的“标准”是“弹对”。

为了练好音阶,他把乐谱贴在墙上,一有空就对着唱,直到每个音都刻在脑子里;为了练好手型,妈妈用一根小棍轻轻敲他的手背,一旦塌陷就重来,久而久之,他的手指总是自然弯曲成最标准的“弧形”。最“狠”的是练琴凳——硬邦邦的木质凳子,没有软垫,一坐就是两小时,夏天汗湿了衣服,冬天膝盖冻得发麻,他却从没闹过“不练了”。

“手指磨出泡是常事,有时候泡破了,血沾在琴键上,妈妈就拿酒精擦擦,让我接着弹。”刘欢在开讲啦里说起这段,语气平静,却让人鼻尖发酸。他说那时候不懂什么是“热爱”,只觉得“如果现在不弹好,以后就没机会了”——这种近乎偏执的坚持,后来成了他音乐里的“底色”:不取巧,不敷衍,哪怕一个高音,也要反复打磨到满意为止。

除了钢琴,他还有个“秘密武器”:胡同里的“口琴神童”

很少有人知道,刘欢小时候除了钢琴,还偷偷爱上了口琴。那时候住在胡同里,隔壁有个会吹北国之春的大哥哥,他每天扒着窗户听,听得入了迷,就用自己的零花钱买了把塑料口琴。

口琴比钢琴“亲民”,也更能“随心所欲”。他跟着大哥哥学,听广播里的旋律,甚至自己琢磨着把京剧里的唱腔融进去。“口琴小,揣在兜里就能带,走到哪练到哪。”刘欢说,口琴让他发现了音乐的另一种可能——不是只能坐在琴凳上弹,更能带着它去“讲故事”,去表达心里的欢喜和委屈。

后来他唱弯弯的月亮时,那段口琴间奏,其实就是他小时候“胡同记忆”的复刻。很多人以为那是刻意设计的“情怀”,其实对他来说,那不过是把曾经藏在口袋里的旋律,轻轻掏了出来。

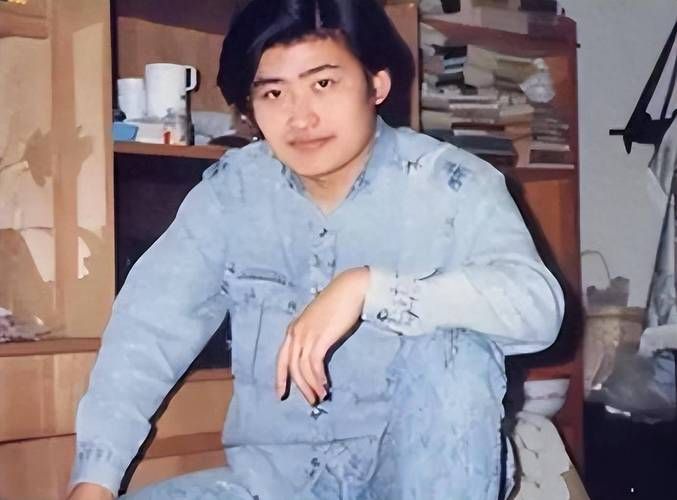

从琴凳到舞台:童年练的哪是乐器,是“对音乐的较真”

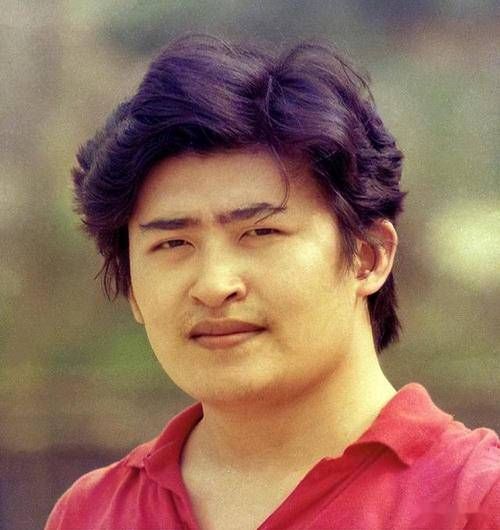

如今的刘欢,早已是乐坛的“金字招牌”。但熟悉他的人都知道,他身上从未有过“巨星架子”:录音棚里为了一个音反复唱几十遍,综艺节目里认真点评新人时说“你音准不错,但情感还没到位”,甚至给学生上课时,还会拿出小时候练琴的谱子,边弹边讲“这里为什么不能快一拍”。

有人问他:“您现在功力这么深,是不是小时候打下的基础太好?”他总是摆摆手说:“基础重要,但更重要的是,小时候练琴时那种‘不将就’的劲儿。音乐这东西,骗不了人——你对它是真用心,还是假敷衍,它都知道。”

其实刘欢小时候的故事,藏着一个很朴素的道理:所谓“天赋”,从来不是凭空掉下来的运气。是那个在琴凳上磨破手的男孩,是对音符较真的偏执,是胡同里的口琴声里藏着的热爱,把这些看似零散的片段,拼成了后来舞台上那个用音乐打动人的刘欢。

下次再听他的歌时,不妨想想:这个唱了三十年好歌的男人,或许就是在某个练琴的黄昏,第一次从琴键上听到了“音乐的样子”——那不是舞台上的聚光灯,而是属于一个孩子最纯粹的、对世界最初的心动。