说起刘欢,乐迷们脑海里第一个跳出的可能是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,或是千万次问里荡气回肠的歌声。这位被称为“华语乐坛活化石”的歌唱家,用醇厚的嗓音陪伴了几代人的成长。但你有没有想过,如今舞台上游刃有余的他,童年时是在哪所小学开启的音乐启蒙之路?这所学校又藏着怎样的故事?

答案就藏在北京城的一所老牌名校——北京第二实验小学。很多人不知道,这所“牛小”不仅是刘欢的母校,更是他音乐梦想的“第一站”。

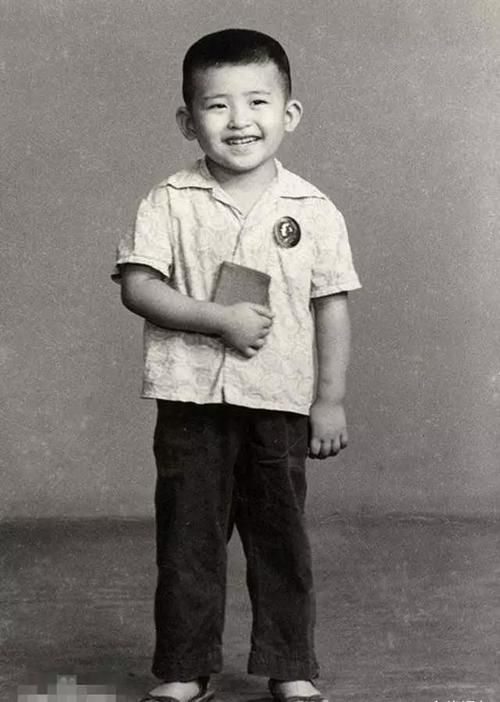

走进北京第二实验小学,百年校史的墙上至今还挂着刘欢当年的照片。虽然照片里的男孩留着寸头、穿着红领巾,眉眼间还带着几分稚气,但那双眼睛里透出的专注劲儿,和舞台上唱歌的他如出一辙。据当年教过他的老师回忆,刘欢从小就是个“音乐迷”——别的孩子下课追着打闹,他却总爱往音乐教室跑,趴在窗台上听老师弹琴,有时还会偷偷拿起笛子吹两段。

“记得有一次班级联欢会,他非要上台唱北国之春,当时音准还不稳,但特别有感染力,全班同学都给他鼓掌。”退休音乐王老师在接受采访时笑着说,“这孩子天生对音乐敏感,你教一句,他就能记调儿,有时候还会自己改词改调,特别有想法。”原来,刘欢从小就展现出“创作天赋”,连老师都没想到,当年那个课堂上爱“琢磨曲子”的男孩,日后会成为华语乐坛的“词曲创作者”。

北京第二实验小学素来重视美育教育,上世纪七八十年代,学校就成立了合唱团、民乐队,还经常组织“歌咏比赛”。刘欢几乎是每个活动的“常客”——他既是合唱团的“高声部主力”,也是民乐队的“笛子手”,有时候还帮着同学写个伴奏、编个舞。有同学回忆:“那时候我们叫他‘刘欢哥’,因为他不光自己唱得好,还特别乐意带着大家一起练。班级合唱比赛,他总能想个新点子让节目更好看。”

不过,刘欢可不是个“死读书”的孩子。虽然音乐兴趣浓厚,但他的文化课成绩一直名列前茅,尤其是语文和历史,常常被老师当作范文。后来的歌迷都说,刘欢的歌里总有“故事感”,无论是弯弯的月亮里的乡愁,还是从头再来里的坚韧,都藏着深厚的文化底蕴。或许,这正是小学时代的“积累”——当同龄人在玩闹时,他却沉浸在书本与旋律的世界里,把对生活的理解悄悄写进了歌词里。

从北京二实验的“音乐少年”,到登上春晚舞台的“实力唱将”,刘欢的音乐路走得看似顺遂,实则每一步都藏着童年打下的扎实基础。他曾说:“小学时老师教我的‘认真’二字,让我受益终生——唱歌要认真对待每一个音符,做人要认真对待每一份坚持。”

如今,刘欢很少在公开场合提起自己的小学,但每次回北京,他都会悄悄去看看当年的教学楼。那扇曾让他偷看音乐教室的窗户,那条跑了无数遍的操场跑道,都藏着他不为人知的童年记忆。而北京第二实验小学,也永远将这位“杰出校友”的故事讲给一届又一届的孩子听——告诉他们,每个认真走过的日子,都可能成为未来闪耀的星光。

所以,当再听到刘欢的歌时,不妨想想:那个在小学音乐教室里偷听琴声的男孩,是如何一步步,把童年的热爱唱成了传奇?毕竟,所有的了不起,都曾是从“认真”开始的。