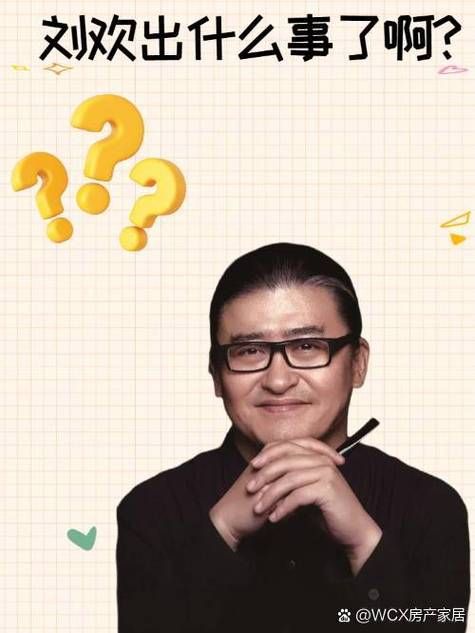

提到刘欢,大多数人脑海里第一个蹦出来的词可能是“中国好声音导师”——戴个黑框眼镜,一开口就是“你的音乐梦想是什么”。但你要是以为他的工作室就只做综艺,那可就大错特错了。从30年前在北京音乐厅唱弯弯的月亮,到如今还在给影视剧熬OST,刘欢工作室就像个“慢工出细活的老匠人”,手里攒着的作品,哪一首拿出来都能让人哼上半句,而且越品越有味道。

音乐制作的“隐形操盘手”:你以为的“刘欢味儿”,其实是团队的磨出来的

很多人不知道,我们小时候听过的不少歌,背后都有刘欢工作室的影子。比如1990年北京亚运会主题曲亚洲雄风,当时刘欢是主唱,但很少有人知道,从作曲的编曲到录音室的混音,工作室团队跟着他熬了好几个通宵——那时候没有修音软件,刘欢的高音是真靠肺活量一遍遍“喊”出来的,录音师拿着秒表在旁边掐时间,就怕他声带超负荷。

后来做专辑,比如1993年的十月里那首千万次地问,光编曲就改了8稿。刘欢当时跟团队说:“这首歌得让人听了心里发紧,不能只顾着高亢。”于是键盘手试着加了一点非洲鼓的节奏,弦乐编曲特意留了段留白,最后那句“千万次地问,你何时还归”的停顿,是刘欢坚持要留的气口——他说“就像电影里的特写,留白了才有力”。这种对细节的较真,成了工作室的“老规矩”。

再后来给内地歌手做制作,比如孙楠的拯救,刘欢工作室花了半年时间帮他调整发声习惯。“你别急着飙高音,”刘欢当时跟孙楠说,“先把每个字咬得像讲故事一样。”后来这首歌火了,很多人夸孙楠“爆发力强”,但很少人知道,工作室当时有20多页的笔记,记录了他每句歌词的咬字轻重、气口长短。

影视OST的“定制师傅”:没有“口水歌”,只有“角色本音”

刘欢工作室做OST,从不用“套模板”。你听甄嬛传里的红颜劫,开头那句“最初的凝望”,调子压得特别低,像极了甄嬛入宫时的小心翼翼——那是刘欢团队把剧本翻了十遍,才定下的“角色本音”;大明王朝1566的片头曲海阔天空,没有一句花哨的转音,却把嘉靖帝的孤独和朝堂的沉闷唱得人心里发沉,因为他们特意去故宫录了太和殿的钟声混音,背景音里甚至能隐约听到风吹过空殿的回响。

连动画歌曲都不含糊。去年给中国奇谭做的我们不在乎,刘欢带着工作室团队去苏州的园林里采风,听评弹艺人唱“水磨腔”,然后把琵琶的轮指改成吉他扫弦,歌词里“管他多少妖与魔,我们只管往前追”,既保留了传统韵味,又有少年气。有次采访,作曲家说:“刘老师不让写‘流行爆款’,他说‘动画的OST是给小孩和大人一起听的,得让他们20年后再听,还能想起当年的画面’。”

公益与音乐的“双向奔赴”:不为名利,只为“把声音传到该去的地方”

比起商业项目,刘欢工作室更愿意接“难但有意义”的活儿。比如2008年汶川地震后,他们花了一个月写生死不离,没有收一分钱版权费,刘欢带着团队跑到灾区现场,跟消防员、志愿者聊天,把他们的故事写成副歌——“无论你在哪里,我都要找到你”,后来这首歌成了那段时间救灾现场的“背景音”,很多消防员说,累到快撑不住时,就会循环这首歌。

还有给乡村音乐教育做项目。刘欢工作室连续5年资助云南山区的音乐课,不仅捐乐器,还派老师去培训。有次他们拍了个纪录片,镜头里一个彝族小女孩用破旧的口琴吹虫儿飞,工作室的人看着就哭了——刘欢说:“音乐不是城里人的专利,每个孩子都应该有被歌声照亮的时刻。”

说到底,刘欢工作室的作品,哪一首不是“熬”出来的?从编曲的十几次打磨,到录音室的反复斟酌,再到公益项目的亲力亲为,他们好像从没追过“流量”,却偏偏做出了不少“经典”。这些年,我们总说“华语乐坛没有以前的好歌了”,但刘欢工作室还在那里,按着自己的节奏,把每首歌当成“作品”而不是“商品”做。

所以下次再听到刘欢工作室的歌,不妨慢下来听听——说不定能发现,那些你以为“耳熟能详”的旋律里,藏着多少不为人知的用心,和音乐人最本真的坚持。