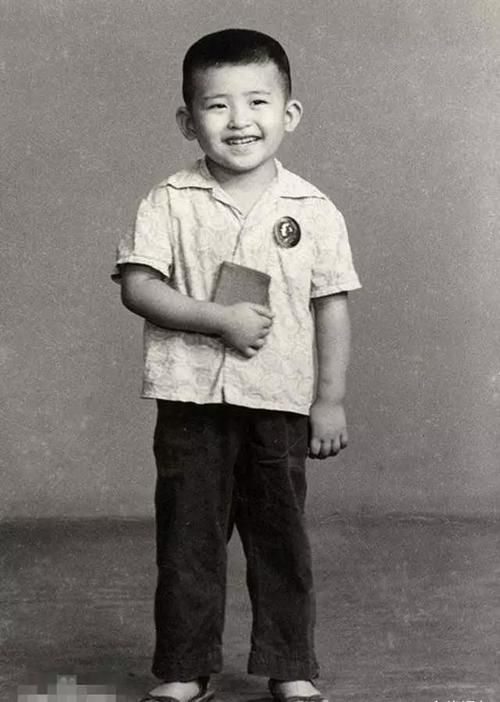

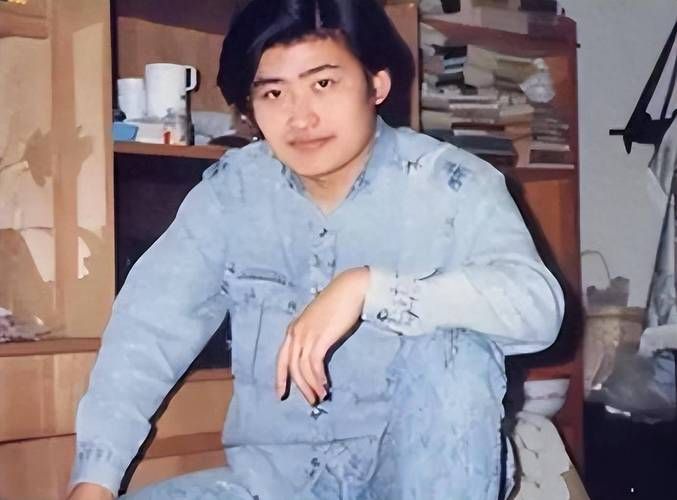

在流量明星上热搜像吃饭喝水一样的今天,你有多久没想起刘欢了?不是那种被热搜“轰炸”式的想起,是某个深夜突然听到好汉歌前奏,刷到“时间都去哪儿了”的短视频,或者无意间看到他在综艺里慢悠悠地说一句“音乐这东西,急不来”时的那种——心头一热,恍然大悟的想起。

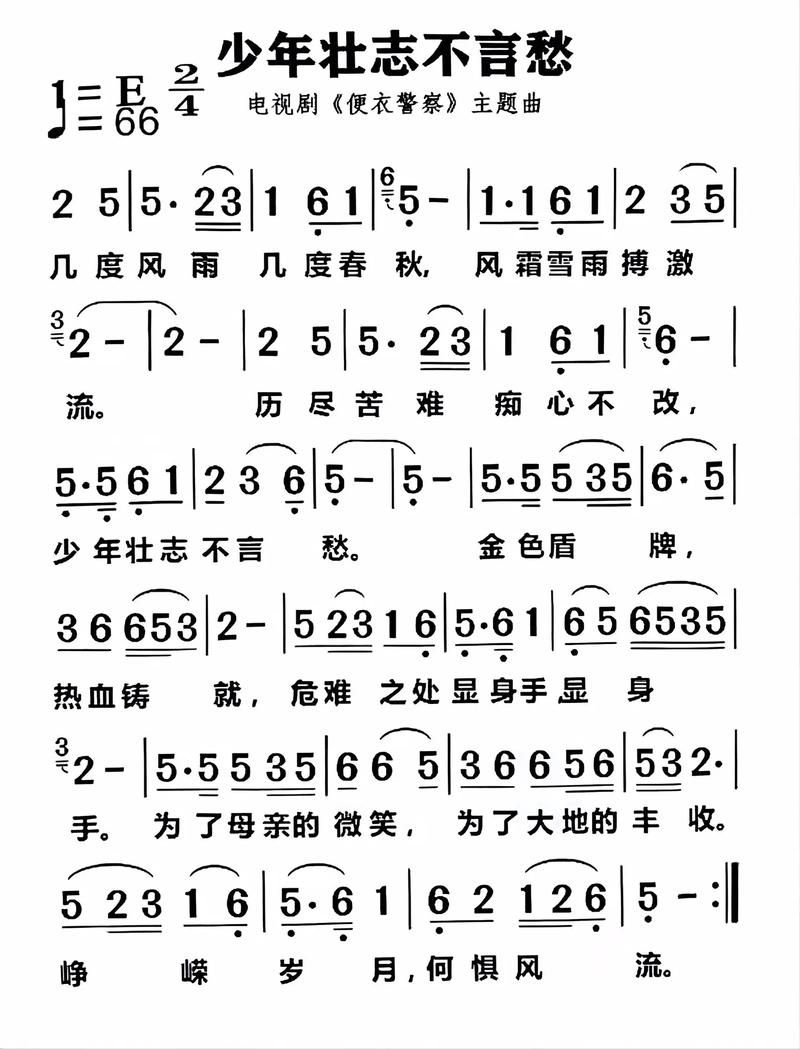

从少年壮志不言愁唱到弯弯的月亮,从北京奥运会开幕式的“我和你”到好声音里眯着眼说“我选你了”,刘欢在娱乐圈待了整整40年。40年什么概念?有些当红明星的“粉丝”都还没换到第三代,他却从“国民歌星”变成了“国民宝藏”,连黑都黑得那么“理直气壮”——有人说他“土”,他乐呵呵:“我土啊,但我一直是我自己啊。”有人说他“过时”,他耸耸肩:“流行什么不重要,重要的是我唱的歌,自己听了不脸红。”

被追问“为什么不炒作”?他的回答让场下掌声雷动

前几年,有个记者采访刘欢,直接问:“刘欢老师,现在明星都靠炒作、上综艺、拍广告维持热度,您怎么一直这么‘佛系’?就不怕被观众忘了吗?”台下的人都等着听他怎么“凡尔赛”,结果他先笑了,用手挠了挠已经花白的头发,说:“忘?忘了就忘了吧,我唱歌又不是为了让人记住我。你听丁香花的时候,会想起歌手的名字吗?你听好人一生平安的时候,会琢磨他最近在干嘛吗?”

顿了顿,他又补了句更“扎心”的:“你看那些今天热搜明天热搜的,过三个月,你还记得他们演过什么、唱过什么吗?我得确保,十年、二十年后,还有人能哼我的调调。”

这话不是空谈。他唱弯弯的月亮唱了33年,每次演唱会必唱,从没想过“换个新歌捞点热度”;他给甄嬛传配的凤凰于飞,作曲耗时半年,磨破了三支笔,导演说“刘老师,差不多就行了”,他说“不行,这每个字都得对得起甄嬛”;就连上好声音当导师,也是别人劝了半年,他才答应,理由简单:“我想看看现在的年轻人,还有多少愿意埋头写歌的。”

有人说他“固执”,他却把“坚持”过成了“本事”

刘欢的“轴”,是圈里出了名的。早年录制节目,导演让他“假唱省事”,他直接拍桌子:“我刘欢唱歌,对得起麦克风,对得起观众,假唱的事干不来。”有次演唱会音响坏了,观众以为要暂停,他却拿起话筒清唱:“反正你们也知道调子,咱一起哼,好不好?”那天唱了整整三首歌,底下几万观众跟着唱到嗓子沙哑。

更让人佩服的是他对“音乐底线”的坚守。有次某大牌找他代言,开价8000万,条件是“歌里随便提一句产品名”。他听完,钱没要,说:“我唱了40年的歌,都是在讲人的故事、人的感情,突然插一句‘XX饮料好喝’,我自己先别扭。”有人说他“傻”,可谁能想到,30年后,那些捧着钱让他“插广告”的品牌,有的早就倒闭了,而他唱的千万次的问,至今还在KTV的点唱榜TOP10。

他从不说“我是艺术家”,却活成了艺术家该有的样子

现在很多人动不动就叫自己“艺术家”,可到底什么是艺术家?刘欢用40年时间给了答案:不是获奖多少,不是粉丝多少,不是片酬多高,而是把“对作品的敬畏”刻进骨子里。

他唱歌会“较真”,为了一个音符,在录音棚呆12小时是常事;他也会“笨”,别人让他学学“流量密码”,他说“我学不会,也不想学”;他更“清醒”,早早就得了脂肪肝,医生让他减肥,他直接把“减肥”换成“为了能多唱几年歌,得好好活着”。

有次采访,记者问他:“您觉得现在娱乐圈最缺什么?”他想都没想,说:“缺‘真’。真唱、真演戏、真待人。观众不傻,他们分得清谁是来卖艺的,谁是来卖人设的。”

这话,大概戳中了现在娱乐圈的“痛处”——当小鲜肉靠磨皮滤镜和替身撑演技,当网红用“剧本”和“炒作”搏流量,刘欢就像一面镜子,照出了什么是“真正的价值”:不是短暂的喧嚣,而是能留得住的作品;不是人前的浮华,而是人后的坚守。

结语:为什么40年了,我们依然需要刘欢?

前几天,看到有人在网上问:“现在还有什么歌能听一辈子?”底下有个高赞回复:“刘欢的。”

是啊,从“一条大河波浪宽”到“路见不平一声吼”,从“时间都去哪儿了”到“山丹丹开花红艳艳”,他的歌里有时代,有人生,有温度,更重要的是——有“真”。

在这个“流量为王”的时代,刘欢就像个“异类”,他不争不抢,不慌不忙,却把名字写进了华语乐坛的“活历史”。或许这就是答案:真正的“顶流”,从来不是热搜上的名字,而是多年后,当你听到某首歌,依然能想起那个用真心换真情的歌者。

毕竟,时间会淘汰所有虚张声势的泡沫,却永远沉淀下——像刘欢一样,用内容说话的“真本事”。