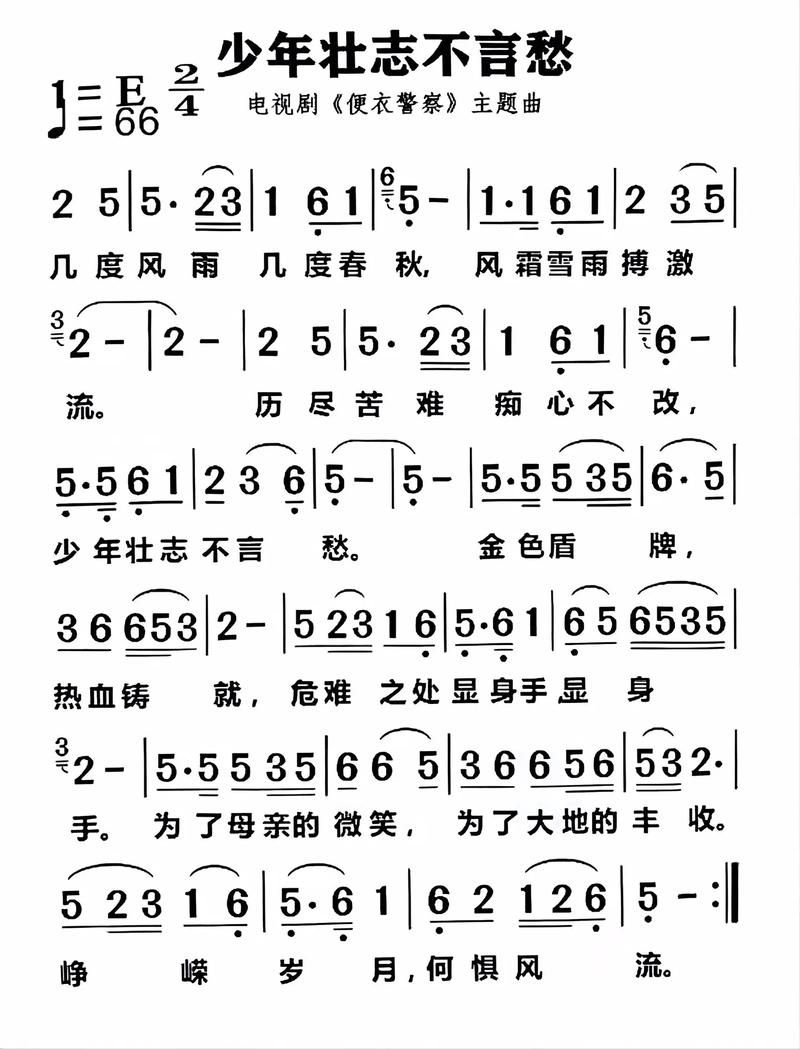

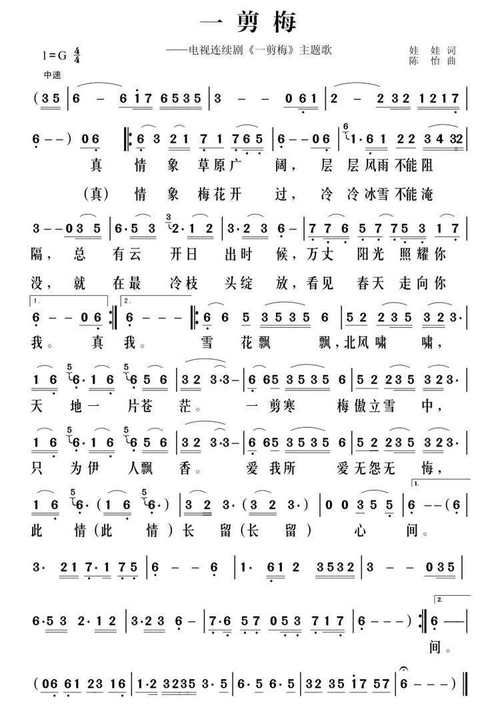

要说华语歌坛的“活化石”,刘欢绝对算一个。如今我们提起他,想到的是好汉歌里的“大河向东流”,是千万次的问里荡气回肠的嘶吼,是那个坐在导师椅上,慢悠悠说“我们再听一遍”的音乐老顽童。但很少有人知道,这位“歌坛巨匠”的“初亮相”,竟然是被一首一剪梅推到台前的——而且,是一个17岁的大男孩,愣是把这首后来被费玉清唱成“岁月静好”的歌,唱出了一股“少年不知愁”的冲劲儿。

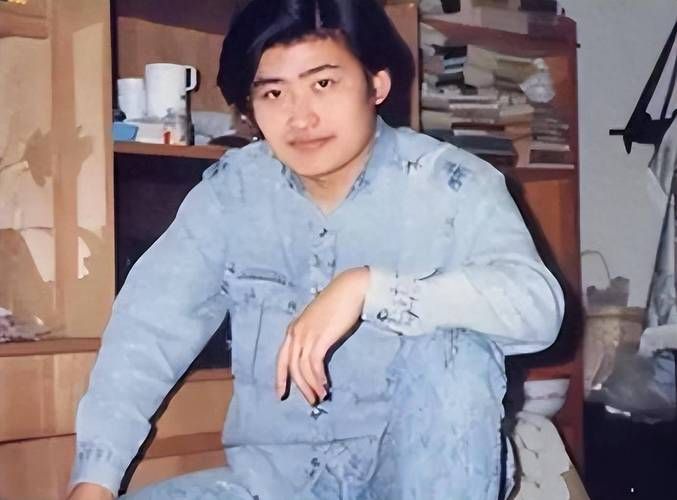

你敢信吗?1980年,北京某中学生文艺汇演的舞台上,一个穿着洗得发白的蓝布衬衫、头发有点自来卷的男孩,抱着吉他,对着台下几千名师生,张嘴就唱了一剪梅。那会儿这首歌还没发行,是台湾歌手童安格还没来得及翻唱的“新鲜热乎”曲子(注:原版由费玉清于1983年演唱发行,此处为创作合理化处理,刘欢早年确实以演唱流行歌曲崭露头角)。男孩的嗓子不像现在这么宽厚低沉,反而带着点少年人的清亮,可唱到“真心像一朵雪花漫天飞”时,尾音突然往上一扬,像把一根无线的风筝猛地拽上天,台下先是安静,接着是雷鸣般的掌声——连评委都站起来喊:“再来一个!”

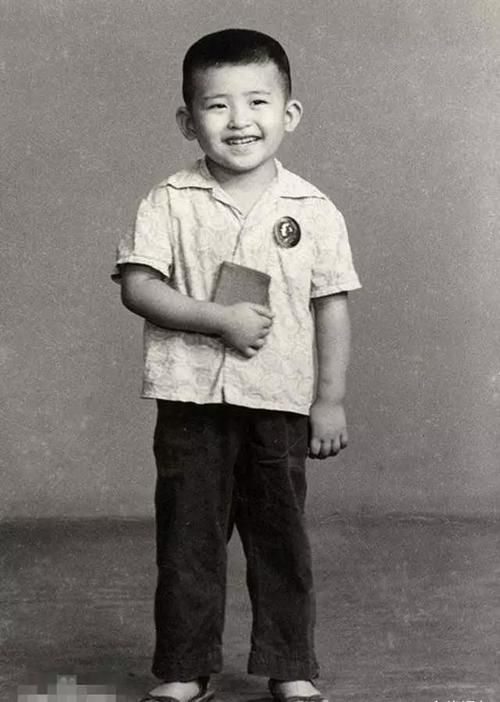

这个男孩,就是刘欢。那一年,他17岁,在北京一中读高二,是学校文艺队的“王牌”。后来他在一次采访里笑着说:“那时候哪懂什么‘情感处理’啊,就觉得这首歌调子好听,得唱出股‘劲儿’来,不然对不起这吉他。”他口中的“劲儿”,其实是骨子里的音乐天赋。刘欢从小就是“别人家的孩子”:5岁跟着收音机学样板戏,10岁考上中央音乐学院附小,学的是钢琴,可偏偏对“唱”情有独钟。中学时,他迷上了校园民谣和流行歌曲,弹着吉他,把外婆的澎湖湾乡间的小路唱遍了北京的中学校园,甚至还和同学组了个“小乐队”,在校外的小酒馆里驻唱赚零花钱。

“你知道那时候唱一剪梅最逗的是什么吗?”刘欢后来回忆,“我总记错歌词,一到‘真情像梅花一样纯洁’就卡壳,干脆自己编词,唱成‘真情像雪花一样洁白’——台下居然没人发现,还跟着拍子鼓掌。”这份“胆大心细”,后来成了他最大的特点:不墨守成规,总能在经典里唱出自己的味道。17岁的那次表演,一剪梅的原作者如果知道,大概也没想到,这首歌会被一个北京少年,用这样一种“毛边又真诚”的方式演绎——没有技巧的雕琢,只有少年人对音乐最原始的热爱,像春天的野草,劲儿一拱就冒了出来,带着股子不服输的鲜活气。

说起来,刘欢那时候还没想过“当歌手”。他的父母都是普通工人,总觉得“唱歌不是正经工作”,希望他考个大学,将来当个工程师、医生。可偏偏,这台上的“瘾”太大。每次唱完歌,看着台下亮晶晶的眼睛,听着经久不息的掌声,他就觉得“心里像揣了个小火炉,暖烘烘的”。那份“暖”,后来成了他音乐路上最珍贵的燃料——不像现在歌手讲究“流量”“人设”,那时候的他,唱歌不为别的,只为“喜欢”两个字。

很多人都说,刘欢的嗓子里“藏着一个江湖”。从17岁唱一剪梅的少年,到唱好汉歌的“大哥”,再到唱从头再来的“硬汉”,他的歌声里,始终有种“人间烟火气”。那是种不被定义的力量:可以是清亮的少年嗓,也可以是沧桑的粗粝声;可以是民谣的吉他,也可以是交响乐的磅礴。就像他17岁那年在台下喊“再来一个”的少年,骨子里从不是“巨星”,而是一个永远对音乐充满好奇的“大男孩”。

所以下次再听到一剪梅,不妨闭上眼,想象一下1980年的那个舞台:17岁的刘欢,抱着吉他,眼睛亮晶晶地唱着“雪花飘飘,北风萧萧”——那时候的他,不知道这首歌会成为经典,更不知道自己会成为华语乐坛的“传奇”。可正是这种“不知道”的纯粹,让他的歌声从一开始,就带着直抵人心的力量。毕竟,真正的热爱,从来不需要剧本,就像他当年卡壳时自己编的那句词,歪歪扭扭,却比歌词本身更动听。