1990年代的华语乐坛,像一幅浓墨重彩的油画,底色是理想主义,笔触是混着荷尔蒙的青春。有人在黄河边上吼信天游,把陕北民歌的苍凉唱进好汉歌的豪迈里;有人在校园的梧桐树下拨吉他,把青涩的“爱”和“再见”写成一代人的青春BGM。前者是刘欢,后者是小虎队——这两个看似八竿子打不着的名字,却在时代的坐标上,画出了两条截然不同却同样闪耀的轨迹。

刘欢:当“知识分子歌手”成为时代的“嗓子”

说刘欢,绕不开“厚重”二字。不是嗓门大,而是他唱的歌里总有“故事感”,像一坛埋了十年的老酒,初听觉得冲,细品才知里面藏着岁月的沉淀。

1987年,29岁的刘欢站在了全国青年歌手电视大奖赛的舞台上,唱的是千万次的问。彼时他还是北京国际关系大学的老师,西装革履,眼镜片后的眼睛透着一股书卷气,歌声却带着撕裂般的深情——“千万次地问,你到底在哪儿”。没人想到,这首歌会成为北京人在纽约的“灵魂BGM”,也让“刘欢”这个名字跟着这部剧火遍大江南北。

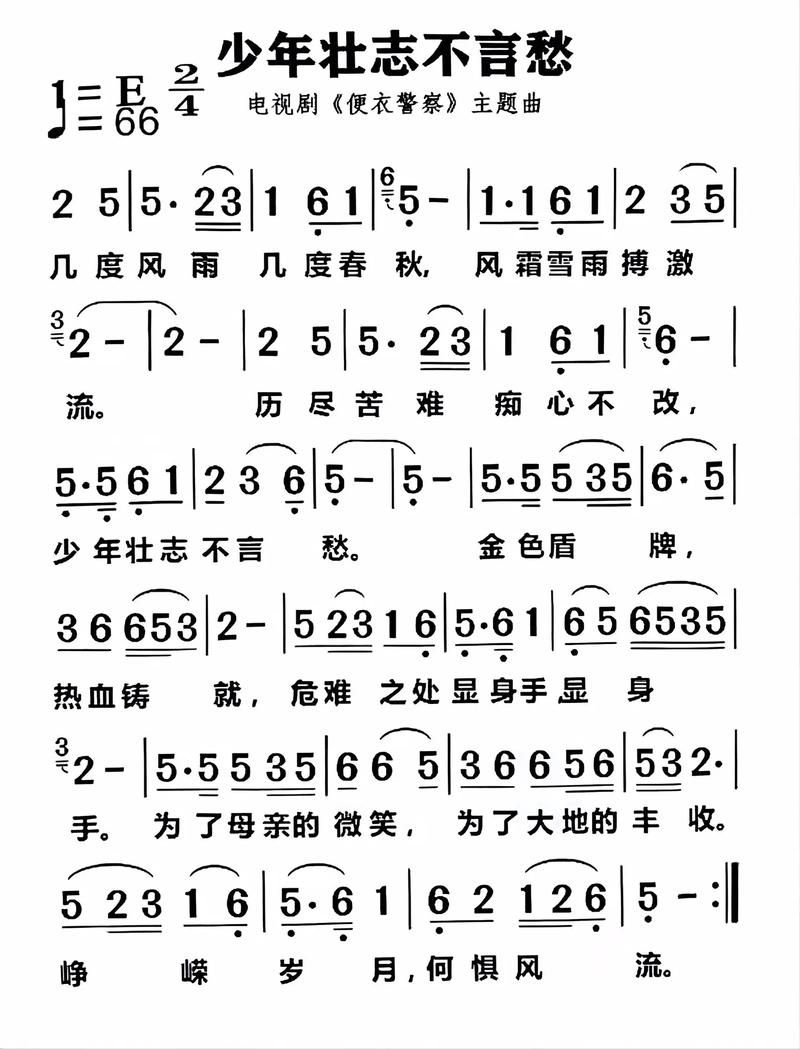

后来他为好汉歌谱曲演唱,“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,一句粗粝的吼唱,把水浒传里那种江湖气、英雄气唱得活灵活现。有人说他“不务正业”——学国际政治的怎么跑去唱歌?可偏偏是这位“务正业”的老师,把西方美声唱法和民族音乐揉在一起,开了一种“非典型”流行音乐的先河。他唱从头再来时,声音里有股不服输的韧劲,让下岗工人听了觉得“被懂”;他唱弯弯的月亮,温柔得像月光洒在故乡的小河,让游子想起妈妈的手。

刘欢的“不一样”,在于他从不刻意做“偶像”。他不包装、不炒作,甚至很少上综艺,就是安安静静唱歌、教书。但正是这份“不刻意”,让他成了音乐的“定海神针”——当乐坛被泡沫和包装淹没时,刘欢的声音总能告诉你:音乐的本质,是真诚。

小虎队:三个男孩,唱“撕裂”了一代人的青春期

如果说刘欢是“父辈的歌”,那小虎队就是“青春的符号”。1988年,吴奇隆、陈志朋、苏有朋三个平均年龄16岁的男孩,以“小虎队”的名义在台湾出道,带着虎虎生气的青涩,一下子撞开了整个华语世界的大门。

青苹果乐园的旋律一响,整个校园都跟着躁动。“周末午夜别徘徊,快到苹果乐园来”,歌词里的自由和快乐,让那个物资还不丰裕、却充满想象力的年代突然“亮”了。三个男孩穿着花衬衫喇叭裤,在MV里跑着跳着,像三颗小太阳,暖得让人挪不开眼。

后来他们唱爱,第一次在电视上唱“爱”字开头的第一人称情歌,三个人的声音混在一起,干净得像刚下过雨的天空。“把你的心我的心串一串,串一串串成友爱的圆”,这句歌词成了当年中小学生的“流行密码”,课间十分钟,走廊里全是哼唱的声音。有人说他们“幼稚”,可偏偏是这种“幼稚”,戳中了青春期最本真的悸动——喜欢就是喜欢,不用拐弯抹角,像蝴蝶飞呀里唱的那样,“青春的 Stories 永远不褪色”。

小虎队的“不一样”,在于他们太“真实”。没有完美的外形包装,没有刻意的表演痕迹,就是三个大男孩一起笑、一起闹、一起唱。后来单飞,吴奇隆在片场摔得鼻青脸肿,苏有朋从“乖乖虎”变成“五阿哥”,陈志朋尝试转型音乐剧……但无论走多远,只要合唱爱的前奏,观众还是会跟着泪目——那是一代人关于“青春”的集体记忆,干净、明亮,带着一丝易碎的美好。

反差之下,藏着华语乐坛的“黄金密码”

刘欢和小虎队,一个像图书馆里的旧书,字里行间都是人生阅历;一个像操场上的白衬衫,风一吹就飘起青春的味道。有人问:一个严肃深沉,一个青春活泼,他们凭什么都能成为传奇?

或许答案就藏在“反差”里。90年代的华语乐坛,从不缺“同类”——流行歌要么甜得发腻,要么苦得皱眉,唯独刘欢和小虎队,像是两种极端的“破局者”。刘欢告诉你:音乐可以有深度,不必为了讨好听众而失去自我;小虎队告诉你:音乐可以有温度,哪怕只是唱少年的心事,也能成为时代的回响。

更重要的,是他们都“扛”起了时代赋予的责任。刘欢用音乐记录改革开放大潮下普通人的喜怒哀乐,小虎队用歌声唤醒一代人对青春的美好向往。一个“顶天”,在艺术的高地上深耕;一个“立地”,在大众的心里扎根。这种“顶天立地”的姿态,让他们的音乐超越了时间,至今仍在传唱。

如今的乐坛,流量至上,包装泛滥,刘欢和小虎队的故事更像一面镜子——照见当下,也照见初心。我们或许不会再有下一个刘欢,因为他的厚重需要岁月的沉淀;我们或许不会再有下一个小虎队,因为他们的青春属于那个独一无二的90年代。但只要音乐的本质是真诚,只要还有人愿意为“好作品”低头,传奇就永远不会落幕。

毕竟,刘欢的歌里,有“黄河水”的韧劲;小虎队的歌里,有“青春树”的嫩芽——一个代表“根”,一个代表“花”,华语乐坛,不就是在“根深”与“花艳”的交替中,一路繁花相送的吗?