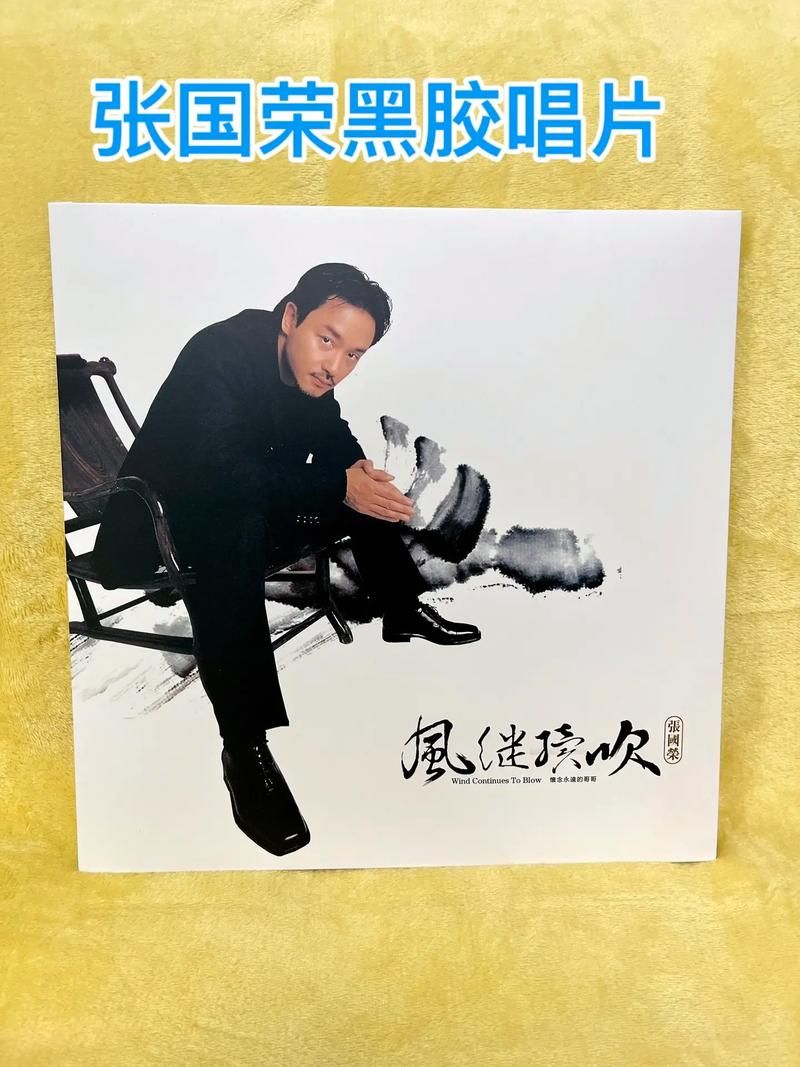

舞台灯光暗下去又亮起时,刘欢站在中央,话筒轻轻贴着唇,开口前低头闭了眼——那个瞬间,所有观众似乎都跟着屏住了呼吸。他唱的是风继续吹,张国荣1983年的歌,像从旧时光里撕下的一页信纸,泛着温柔又遗憾的墨香。有人跟着哼,有人红了眼眶,弹幕里飘过:“刘欢老师这嗓子,能把唱哭的人唱得更哭。”可也有人质疑:“经典不该被‘改编’,就该是哥哥原来的样子。”

这已经不是刘欢第一次“碰”张国荣的歌了。几年前在歌手的舞台上,他唱过我,那套标志性的西装,却把原版里的孤勇与洒脱,唱成了穿透岁月的呐喊。有人说“稳得离谱”,也有人觉得“少了点儿烟火气”。可问题来了:当实力派遇上无法复制的经典,到底是该小心翼翼地“复刻”,还是该带着自己的理解去“破局”?

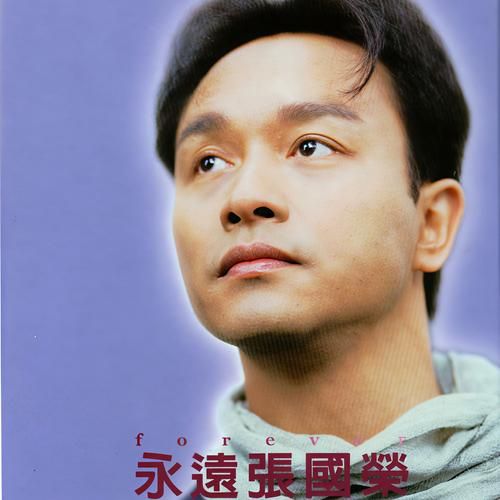

张国荣的歌,为什么“碰”不得?

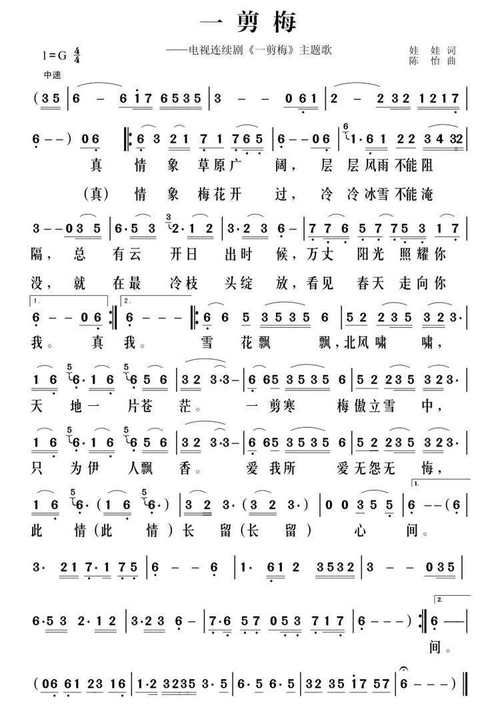

说到底,张国荣的歌从来不是“旋律”那么简单。风继续吹里藏着告别的温柔,我里刻着对自我的倔,追里飘着对爱情的痴——这些歌是他生命的一部分,带着体温和呼吸。就像有人说的:“哥哥的歌里,每个字都有故事,每口气都有情绪。”

刘欢当然懂。他在采访里提过:“张国荣的作品,就像有灵魂的艺术品,能触摸,但别轻易试图重塑。”可这份“懂”,反而让翻唱变得像走钢丝。太忠于原作,会被说“没新意”;稍微改动,又容易被批“毁了经典”。当年其他歌手翻唱张国荣的歌,总逃不出这两条评价线,仿佛观众的脑海里,早就刻下了“唯一标准答案”。

但刘欢偏要“试一试”。这次在我们的歌舞台上,他没有用原版的伴奏,反而加入了一段轻快的钢琴前奏,像是在说:“别急着伤感,先听听故事的开头。”副歌部分,他没用原版那种绵长的颤音,而是换成了短促有力的咬字,像用沉稳的笔,重新描摹了歌词里的“愁”——不再是那种被风吹散的忧愁,更像沉淀在岁月里的回味。

刘欢的“翻”,和别人的“唱”,差在哪儿?

仔细听刘欢的版本,你会发现他很少“炫技”。比起飙高音,他更擅长用气声和停顿讲故事。唱“我由衷地欣赏你,敢爱敢做”时,他没有加重“敢”字,反而轻轻一带,反而让那份“欣赏”显得更真诚。就像他常说的:“唱歌不是比谁嗓门大,而是能不能让人听见你心里的声音。”

这恰恰是张国荣翻唱里最珍贵的东西——用真实情感打动人。可刘欢的真实,和张国荣的真实,又不太一样。张国荣的“真”是燃烧式的,像一团火,热烈直接;刘欢的“真”是沉淀式的,像一杯茶,初尝温润,回味却悠长。一个像盛夏的骤雨,一个像深秋的薄雾,你很难说哪个更好,只能说,它们撞进了不同人的心里。

记得有乐评人说:“刘欢翻唱张国荣,就像老酒装新瓶,瓶子还是那个瓶子,可倒出来的味道,多了几分岁月的醇厚。”这话说得挺对。他从不试图“超越”原版,而是把经典当成一面镜子,照出自己的理解。就像他这次唱风继续吹,最后那句“愁绪挥不去,苦闷散不去”,他没有哭腔,却让每个字都带着“挥不去”的重量——那是成年人对往事的释然,比原版里年轻人的怅然,多了几分“算了,就这样吧”的坦荡。

为什么我们总在“翻唱”里找共鸣?

其实说穿了,翻唱从不是一件“容易”的事。它像是在名画上再添一笔,画好了是“锦上添花”,画不好就成了“画蛇添足”。可为什么我们还是乐此不疲地去看、去听?

或许是因为,经典从来不是“冰冷的标本”,而是“流动的河流”。它在不同歌手的演绎里,会有新的支流,会流进新的时代。就像我,张国荣唱的时候,是年轻人对世界的宣告;现在刘欢再唱,中年人听出了“原来接纳自己,是一辈子的事”。同一首歌,不同的人听出不同的故事,这才是经典的魅力。

刘欢在后台曾说:“我们唱老歌,不是为了‘复制’过去,是为了让现在的年轻人听见:‘哦,原来这样的歌,几十年前就有人替我们说出了心事。’”这话说得实在。他翻唱张国荣的歌,从不是挑战,更像一种“对话”——两代歌手隔着时空,轻轻碰了碰酒杯,一句“我懂你”,胜过千言万语。

所以,刘欢翻唱张国荣,到底是对还是错?

其实哪有什么“对”或“错”。观众觉得“好”,可能是因为在熟悉的旋律里,听到了新的感动;觉得“不好”,可能是因为太喜欢原作,容不下半点改动。

但说到底,经典的意义,不就是让不同的人从中找到属于自己的答案吗?就像风继续吹,有人用它告别旧爱,有人用它怀念故人,还有人用它看淡人生。刘欢的翻唱,只是给了这首歌一个新的“棱镜”,折射出的,永远是听众心里的光。

所以下次再听到有人翻唱经典,不妨少一点“该这样”的挑剔,多一点“原来还可以这样”的惊喜。毕竟,能让好的旋律永远传下去,从来不是靠“守住原样”,而是靠一代又一代人,带着自己的真心,为它续写新的故事。

毕竟,歌是唱给人听的,不是锁在盒子里的,对吧?