说起刘欢,很多人的第一反应还是“大河向东流啊,天上的参星北斗啊”——这句好汉歌的旋律太经典,几乎成了刻在DNA里的BGM。但如果你以为刘欢的成就仅限于此,那可能太小看这位在华语乐坛“封神”的人物了。从校园歌手到音乐教授,从流行先锋到文化使者,他究竟靠什么撑起了“音乐教父”这个名号?今天咱们就聊聊刘欢身上那些比好汉歌更值得细说的分量。

一、当“学院派”遇上“流行乐”:他打破了音乐圈的无形壁垒

你敢信吗?如今被尊为“音乐教父”的刘欢,早年是中央音乐学院西方音乐史的讲师?拿着教鞭站在讲台上讲巴赫、莫扎特,转身就能用沙哑的嗓音唱出弯弯的月亮,这种“跨界反差感”在80年代末的乐坛简直是“降维打击”。

那时候的华语乐坛,港台流行乐刚涌入内地,本土音乐要么跟着港台风跑,要么停留在民谣小调的套路里。刘欢却带着一股“学院派”的较真劲儿:他把美声唱法的共鸣腔体用在流行歌曲里,让千万次的问有了史诗般的厚重感;用爵士和布鲁斯的节奏改编弯弯的月亮,让胡同里的小调突然有了国际范儿。更重要的是,他没让“学院派”变成高高在上的标签,反而像把“专业工具”递给大众——90年代初的渴望主题曲,他用最朴实的唱腔唱出了普通人的喜怒哀乐,火遍全国不说,连街边卖菜的大妈都能哼上两句。

你看,真正的高手从不是“固守一亩三分地”,而是能把手里的“硬通货”翻译成所有人都能懂的语言。刘欢做的,就是拆掉“专业”与“流行”之间的墙,让音乐回归“打动人”的本质——这难道不是“教父”该有的格局吗?

二、歌红人不“飘”:他比流量更懂“艺术家的底线”

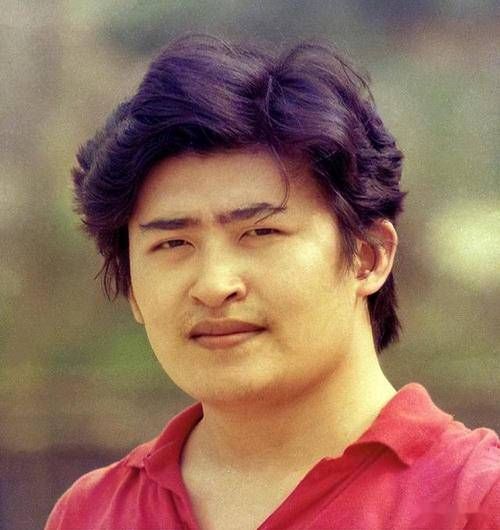

现在的娱乐圈,流量换资源、鲜肉霸屏是常态,但刘欢在巅峰期时,却始终跟“炒作”“圈钱”保持着距离。90年代他的歌多火?少年壮志不言愁火到战士们用这首歌鼓舞士气,好汉歌唱到春节晚会连唱三届,片酬能买下当时北京一套四合院——但他却拒绝了不少“来钱快”的商业演出,反而跑去给纪录片配乐,为少数民族音乐做采风。

最让人佩服的是他对“作品质量”的偏执。2008年奥运会主题曲我和你,当时有无数国内外音乐人盯着这个机会,刘欢却和莎拉·布莱曼反复磨合了半年,连一个尾音的处理都讨论到“嗓子冒烟”。后来有人问他“为什么不趁机会多接点代言”,他笑着说:“我嗓子又不是永远不出问题,留点好的给观众,比留钱给银行靠谱。”

如今回头看,这种“把艺术当命,把名利当云烟”的态度,在娱乐圈里简直像一股清流。流量们忙着人设崩塌时,刘欢却用30多年的作品堆起了“金字招牌”——你看,真正的“教父”,从不是靠曝光度堆出来的,而是靠一步一个脚印的“作品信用”熬出来的。

三、不只教唱歌:他是华语乐坛的“播种机”

如果说刘欢自己的作品是“开花结果”,那他对后辈的培养和对行业的推动,就是“播种育苗”。作为音乐学院的教授,他的课堂上从没教过学生怎么“火”,反而反复强调“音乐素养”和“文化沉淀”:会让学pop的学生去听宗教音乐,让搞摇滚的去研究戏曲板式,他常说:“你根扎得深,树才能长得高,不然风一吹就倒了。”

现在的华语乐坛中坚力量,多少都受过他的影响?谭维维在我是歌手遇到瓶颈时,是刘欢一句“别急着飙高音,先把故事讲明白”点醒了她;萨顶顶早期“世界音乐”的风格不被看好,是刘欢力挺她“文化融合才有生命力”;就连选秀节目里的素人选手,只要他点评,三言两语就能把歌手唱得云里雾里的技巧问题,说得明明白白——“这里气口要松,不然声音会卡”“你光想着共鸣,忘了歌词里的烟火气”……

这不是简单的“点评”,而是把自己对音乐的理解掰开了、揉碎了,传承给下一代。这几年他很少参加综艺,但只要出现,观众就觉得“听刘欢说话,像上了一堂音乐大师课”——这不就是“教父”该有的担当吗?用自己的光,照亮更多人走的路。

结语:真正的“教父”,是让音乐成为时光里的光

从少年壮志不言愁的热血,到弯弯的月亮的温柔,从好汉歌的豪迈,到我和你的温暖……刘欢的歌,就像一面镜子,照着华语乐坛这几十年的变化,也照着一个音乐人的初心。

他没靠绯闻上过热搜,没靠炒作赚过快钱,却让几代人都在歌声里记住了他的名字。现在问你:除了好汉歌,刘欢凭什么被称作“音乐教父”?答案或许早藏在那些旋律里——那是用专业打底的真诚,用热爱熬出的坚守,用手中的“音乐魔法”,让每个听歌的人都能找到共鸣。

这样的“教父”,你说华语乐坛能有几个?