在华语乐坛,刘欢是个特殊的存在——他既是用弯弯的月亮千万次的问刻进几代人记忆的“实力派歌王”,是音乐教授、综艺导师,更是鲜少曝光家庭生活的“神秘人物”。但很少有人知道,这位站在舞台中央的音乐大师,背后藏着一个跨越百年的家族故事。他的家谱里,究竟藏着怎样的基因密码?那些未被聚光灯照亮的亲人,又如何塑造了今天的刘欢?

从天津老城走出的“书香基因”:祖父的笔墨与父亲的手术刀

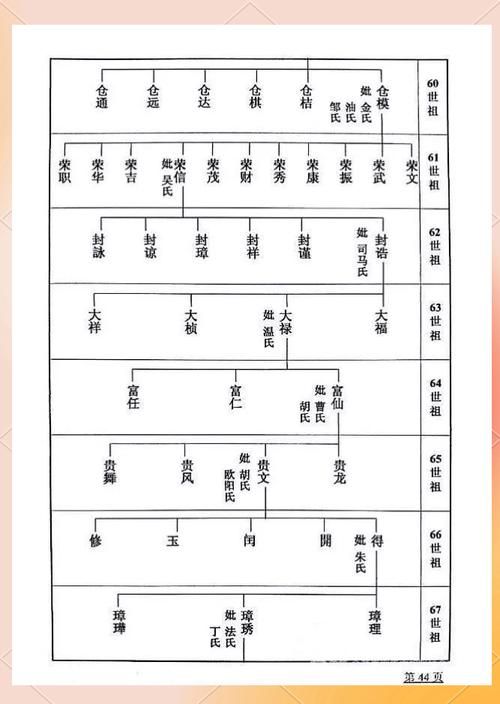

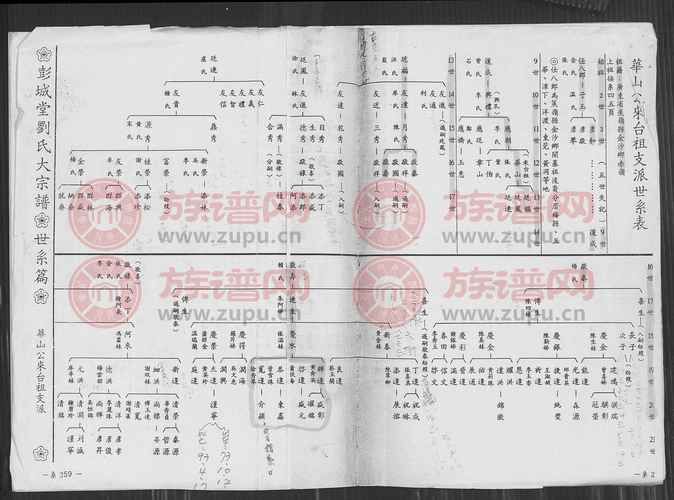

刘欢的根,深深扎在天津的老城厢。1955年,他出生在一个知识分子家庭,祖父是民国时期的文人,曾在南开大学任教,擅长书法与古典文学;父亲刘明是天津肿瘤医院的外科主任,母亲赵勇则是小学语文老师——这样一个“文武双全”的家庭,早早为他埋下了“对世界有温度、对学问有敬畏”的种子。

刘欢曾在采访中提过祖父:“老人总说‘字是门楼书是屋’,小时候没少逼我练书法。那时不懂,后来写歌时才发现,练字教会我的‘结构感’,和音乐里的‘起承转合’是同一个道理。”而父亲的严谨,则成了他对待音乐的态度:“做手术不能有丝毫马虎,写歌也一样,每个音符都得对得起良心。”

这种“书香+医者”的家庭组合,在当时的天津并不多见。要知道,民国时期的天津,既是北方工业重镇,也是文化交汇地。刘欢的祖父选择教书育人,父亲投身救死扶伤,恰好暗合了中国传统知识分子“修身齐家”的理想——这种骨子里的责任感,后来成了刘欢音乐的“底色”:他的歌里总有人间烟火,既有“心雨蒙蒙”的温情,也有“好汉歌”的豪迈,却从无浮躁的炫技。

家族里的“文艺火种”:从姑奶奶的评剧到妹妹的钢琴

刘欢的音乐天赋,或许真有家族“传承”的影子。他不止一次提过自己的姑奶奶——天津评剧院的台柱子,年轻时一嗓子的“小桥流水迷路人”,能唱哭半条街。“小时候家里总回荡着评剧的声音,姑奶奶吊嗓子时,我就在旁边跟着哼,没想到竟然记得调儿。”后来他唱情怨,戏腔的运用,据说就受了姑奶奶不少启发。

而妹妹刘燕,则是他音乐之路上的“第一个听众”。“我5岁时写人生第一首歌,调子跑得厉害,妹妹捂着耳朵笑,却还是认真地说‘哥,这歌有意思’。”正是这句鼓励,让从小就有点自卑的刘欢,第一次觉得“自己或许真的会唱歌”。

更鲜为人知的是,刘欢的舅舅是个“文物迷”,家里藏着一堆老唱片,从贝多芬到京剧霸王别姬,应有尽有。“每次去舅舅家,就像打开了音乐盲盒。”那些泛黑的唱片,成了刘欢最早的“音乐启蒙库”——他至今记得,舅舅指着命运交响曲说:“你看,开头那‘当当当’,就像人生里的坎,得狠狠撞过去。”这或许就是为什么刘欢的歌里,总有种“不服输”的劲儿:无论是从头再来的呐喊,还是天地在我心的辽阔,都能听到那种与命运“硬碰硬”的力量。

家谱里的“平凡英雄”:那些未被镜头照亮的亲人

刘欢很少公开谈家人,但他曾在一次访谈中提到,自己的“成功密码”,藏在家族每个人的故事里。

大伯是个乡村教师,一辈子没离开过河北的村庄。“大伯总说,‘知识能让人站直腰杆’,这话我记了一辈子。”刘欢成名后,曾有家乡的媒体想报道“大明星的伯父”,却被大伯婉拒了:“我教我的书,唱他的歌,都一样是为国家出力。”

还有他的表叔,是天津纺织厂的老工人,能徒手拆装进口纺织机。“表叔说,‘干活就得干到极致,和唱歌是一个理儿’。”后来刘欢录制亚洲雄风,为了找到“既有力量感又不失细腻”的声音,反复琢磨了半个月,表叔的话突然点醒了他:“原来音乐的‘极致’,就藏在普通人的工匠精神里。”

这些未被聚光灯照亮的亲人,没有显赫的地位,没有惊天动地的事迹,却用最朴素的人生哲学,教会了刘欢“如何做人,如何唱歌”。正如他在一次演讲中所说:“我的家谱里没有名人,但有无数个‘平凡的好人’。他们教会我,艺术不是高高在上的楼阁,而是从泥土里长出来的力量。”

从家谱到舞台:百年传承里的“刘欢式坚守”

如今的刘欢,已是华语乐坛的“活化石”,但他依然保持着家族的“老派作风”:拒绝综艺炒作,不接商业代言,把大部分时间放在教学和创作上。“祖父说‘人留名,雁留声’,父亲说‘医生要对得起病人的命’,我说‘歌手要对得起听歌的心’。”这种近乎“固执”的坚守,或许就是百年家谱里,最珍贵的“遗传密码”。

有人说,刘欢的歌“越听越有味道”,就像一坛老酒,初听是旋律,再品是人生,细品是家族传承下来的“风骨”。他的家谱里,没有王侯将相,却有一代代对知识的敬畏、对生活的热爱、对艺术的虔诚——这,或许就是为什么,他的歌能跨越时代,唱进每个人的心里。

你看,那些我们仰望的“大师”,不过是被家族的根,滋养成了参天大树。刘欢的家谱里,藏着的哪是什么“显赫历史”,分明是中国人最朴素的“家风”:传家无别法,非耕即读;裕后有良图,唯俭与勤。这,或许才是“刘欢家谱”里,最值得我们品味的“百年传承”。