我是歌手后台的休息室里,黄绮珊正对着镜子反复调整呼吸,镜子里的人眼角有细纹,眼神却亮得像淬了火。门被轻轻推开,刘欢端着两杯温水走过来,递给她一杯,笑着说了句:“你呀,就是老天爷追着喂饭吃的选手,自己还不舍得松口。”

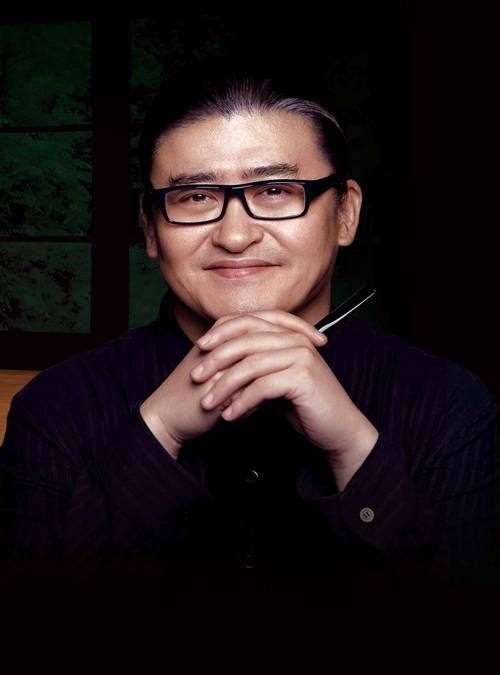

后来这段对话被观众扒出来,成了乐坛里一句暗号——人人都知道黄绮珊的嗓子“牛”,但只有刘欢把牛在哪、为什么牛,掰得明明白白。作为一个在圈子里摸爬滚打四十年的“活字典”,刘欢的评价从不是虚头巴脑的捧高,更像是老匠人端详一块好料子,既能看出它的纹路,也能摸到它的筋骨。

第一句话:“音色是天生的,但把音色磨成刀,靠的是手里的活儿”

刘欢第一次“正经评价”黄绮珊,是在2013年歌手的导播间。当黄绮珊演唱灯塔的高音响起时,戴着监听耳机的刘欢突然身体前倾,反复按着回放键:“这个‘哭腔’——你们听,不是刻意挤出来的,是气声里裹着的情绪,像被砂纸磨过的木头,既有毛边,又有温度。”

他知道黄绮珊的音色有多“奢侈”。老天给了她一把穿透力极强的嗓子,像刀锋,但用不好会伤人。早年间黄绮珊在海外发展,唱的是商业流行歌,嗓子被训练得又亮又“飙”,却总像少了点什么。直到2010年回国,她把自己关在工作室三年,每天泡在录音室里磨:把流行唱法里的颗粒感拿掉,加入爵士的即兴转音,再用民谣的真声打底,最后用美声的共鸣往上托——才磨出了那种“听一句就起鸡皮疙瘩”的质感。

“她说自己是在‘找声音’,其实是在找自己。”刘欢后来在采访里说,“现在多少歌手在找‘市场’,找‘爆款’,只有她一头扎进声音的迷宫里,不是为了出来,是为了把迷宫走透。这种较劲,现在太难得了。”

第二句话:“行业缺的不是‘厉害’,是‘难得’,而她是难得的‘真”

2022年,黄绮珊为电影中国医生演唱主题曲山河无恙。刘欢在首映礼上听完,沉默了半分钟,才对着导演说:“你们敢用她,是懂怎么用‘真东西’的。”

他说的是黄绮珊的“轴”。有次录节目,编曲想加一段电子音效“提亮点”,她当场急了:“这首歌讲的是医生抗疫的苦,电子音效往那一杵,苦味就散了!”编曲劝她“这是行业惯例,大家都是这么做的”,她梗着脖子答:“我不管行业怎么样,我只知道这首歌不能这么做。”最后硬是把那段音效删了。

“现在很多人把‘真’当成‘任性’,其实不是。”刘欢叹气,“她的‘轴’,是心里有杆秤——秤的那头是歌,是听歌的人,另一头才是自己。多少人在行业里待着,慢慢就把秤砣移到自己身上了?她偏不,所以她的歌里有股劲儿,像拳头攥着棉花,不扎人,但攥得你心里发紧。”

第三句话:“不用把她供上神坛,她就是个‘唱歌的匠人’”

这几年黄绮珊的标签越来越多:“实力唱将”“灵魂歌手”“歌坛大满贯”……有人问她会不会有压力,她摆摆手:“刘欢老师早说过,‘别神化谁,唱歌就是份手艺,手艺人琢磨的永远是活儿’。”

刘欢说的“活儿”,是黄绮珊至今仍在坚持的习惯:每天早上五点起来练声,雷打不动;演出前一天一定要去场地踩台,感受空间的共鸣;甚至给粉丝签名,都要先问一句“你最喜欢哪句歌词”,然后在名字旁边画个小音符——像个老裁缝缝完衣服,还要在纽扣上绣朵小花。

“她最厉害的不是嗓子,是把唱歌当成了‘过日子’。”刘欢在一次音乐论坛上讲,“我们这行,多少人是‘火一把就跑’,能三十年如一日守着一首歌磨的,掰着指头都能数出来。黄绮珊就是其中一个——不是因为她红,是因为她把自己活成了‘匠人’的样子。”

你看,刘欢评价黄绮珊,从没提过“天花板”“断层式”这些浮夸的词。他夸她“被老天追着喂饭”,是因为知道她把“天赋”熬成了“本事”;说她“难得”,是因为看透了她把“初心”守成了“本分”;赞她是“匠人”,是明白她把“热爱”过成了“日常”。

在这个“流量为王”的年代,娱乐圈不缺“一夜爆红”的故事,缺的恰恰是刘欢口中这种“熬得住、守得牢、把唱歌当手艺”的较真。或许就像刘欢说的:“好的歌手,从来不是被捧出来的,是被那些年没日没夜磨歌的时光,一点一点‘磨’出来的。”

而那些时光里的坚持,才是普通观众最容易被戳中的——因为我们都知道,把热爱做成事业,从来都不容易。