“这首歌旋律真好……可惜,词弱了点。”

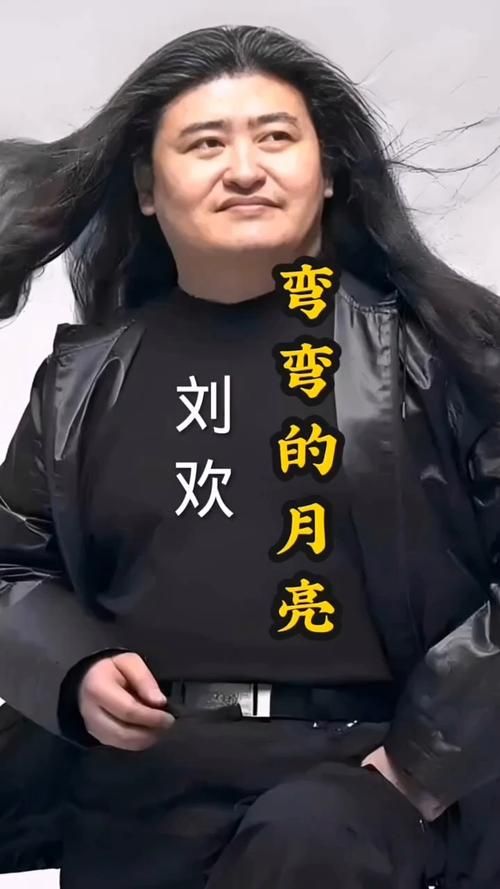

不知道多少人还记得歌手舞台上,刘欢戴着标志性黑框眼镜,手指在桌边轻轻敲着节拍,说出这句话时选手的表情——有的瞬间垮掉,有的挠头不解,还有的偷偷翻来覆去记歌词。这些年,从中国好歌曲到歌手,刘欢几乎成了“歌词质检员”,一开口就能戳中歌曲最隐秘的软肋。

可问题来了:当刘欢说“词不行”时,他到底在说什么?是歌词不够华丽?还是押韵不工整?为什么有些歌红遍大街小巷,他却摇着头说“传不下去”?那些被他夸过的词,又到底好在哪里?今天咱们就掰扯明白,这位“乐坛扫地僧”的耳朵里,藏着多少被我们忽略的音乐真相。

刘欢的“挑刺”,从来不是为难人

先说个有意思的细节。有次后台采访,记者问刘欢:“您对歌词要求这么高,是不是自己创作时也总不满意?”他笑着摆摆手:“倒不是不满意,是太知道词有多重要——好的词能给旋律搭梯子,差的词直接把人拽下坑。”

这可不是随便说说。玩音乐的人都知道,刘欢不仅是歌手,更是制作人、作曲家、教授,从1987年少年壮志不言愁到后来的弯弯的月亮千万次的问,他自己写的词就透着一股“故事感”,像重头再来里“心若在梦就在,天地之间还有真爱”直白但有劲儿,至今还是多少人手机里的“K歌战歌”。

所以他对歌词的挑剔,从不是高高在上的“找茬”,更像个老工匠对着零件吹毛求疵——你既然要做一把好琴,每块木头的纹路都得对得起声音。记得有次歌手里,一位年轻歌手唱了首原创,旋律抓耳,歌词却全是“我爱你你爱我爱到没力气”的堆砌。刘欢听完没直接批评,而是问:“十年后,还有人记得你唱过什么吗?”一句话把选手问红了脸——原来在他眼里,歌词的终极标准,从来不是“朗朗上口”,而是“能不能在时间沙子里留下印记”。

他夸的词,都长着“会讲故事的眼睛”

那什么样的词能让刘欢点头?翻翻他公开夸过的作品,你会发现一个规律:他从不迷恋“辞藻堆砌”,反而偏爱“有画面感、有情绪、有骨头”的词。

比如莫文蔚的慢慢的这首,李宗盛写的词:“当月光停落在你额前/从眼中轻轻掠过的时间/像一句来不及说完的再见”,没有华丽的形容词,但“月光停落”“掠过的时间”几个字,瞬间把人拉到某个安静的夜晚,那种欲言又止的遗憾,比直白唱“我好难过”更有劲道。刘欢在节目里说:“好的词要像电影镜头,不用说话,观众心里已经有了剧情。”

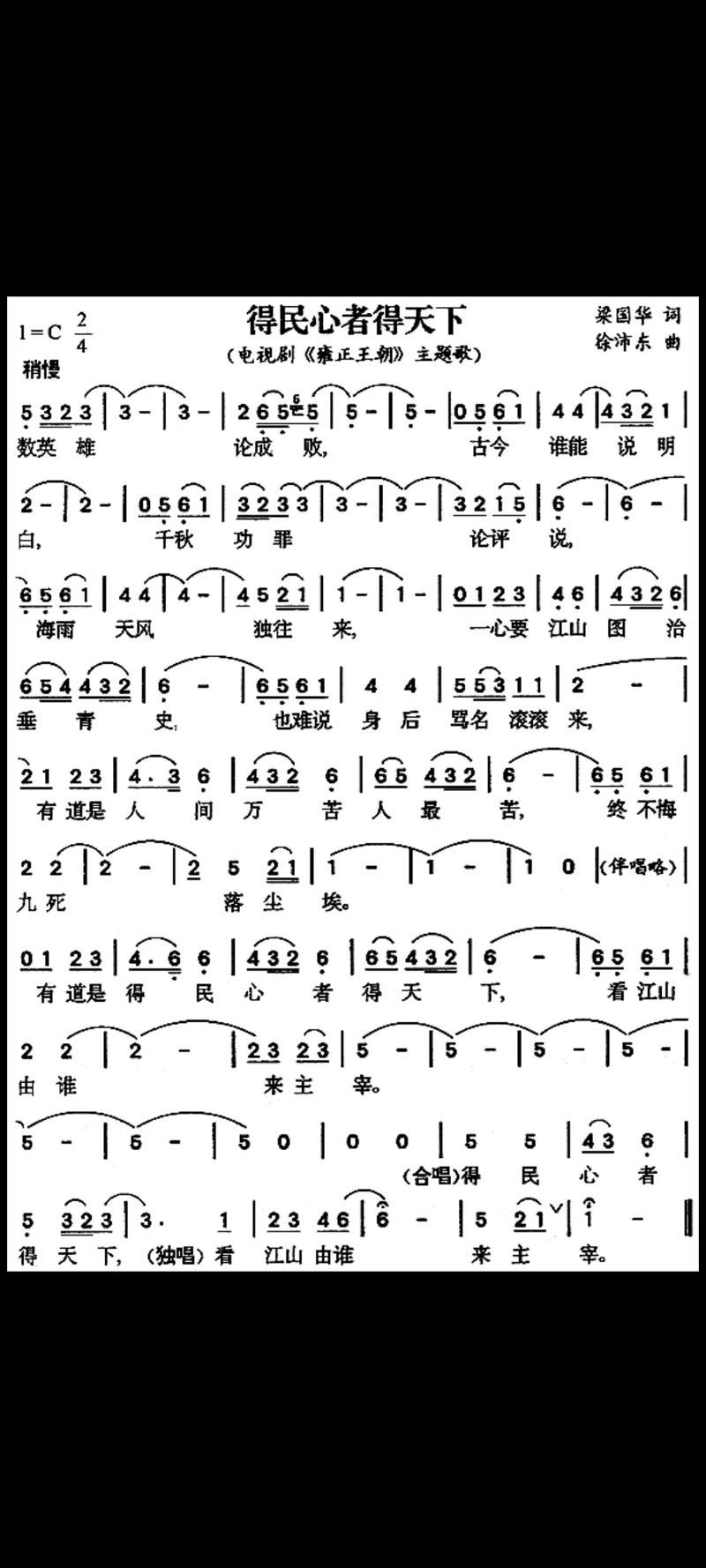

还有他自己的好汉歌,“大河向东流哇,天上的星星参北斗”,现在看词其实挺“土”,但当时刘欢坚持用这种口语化的表达——为什么?因为这首歌要唱的是江湖豪气,太文绉绉反而假。“词得跟人站在一起,唱山歌的词不能是唐诗宋词,唱都市无奈的词也不能全是打油诗。”这是他常挂在嘴边的话。

反观那些被他批评的“词不行”,问题往往出在哪?要么是“空”:比如“我的心像小鹿乱撞,爱你的心情无法阻挡”,全是套路化的比喻,没有任何个人化的细节;要么是“假”:为了押韵硬凑词,“夜空的星星亮晶晶,就像你明亮的眼睛”,听着顺耳,但经不起琢磨——谁的眼睛星星能“明亮”到整个夜空发亮?刘欢最反对这种“为了美而美”的词:“歌词不是谜语,是要让人听懂、能共情的。”

他挑歌词,其实是在挑这个时代的“音乐耐心”

说到这儿可能有人问:“现在大家听歌都刷短视频,谁还care歌词啊?旋律好听就够了?”

这话刘欢肯定听过。他在一次讲座里就直言:“现在很多歌火得快,死得也快,就是因为词太‘脆’,咬一口就碎。”他举了个例子:以前老歌的词,像国际歌“起来饥寒交迫的奴隶”,义勇军进行曲“把我们的血肉筑成我们新的长城”,每个字都是带着骨头和血的,几十年后唱起来还能让人起鸡皮疙瘩;现在有些歌,歌词就像“塑料花”,看着鲜艳,一碰就散。

他为什么总强调歌词的“文学性”?因为在刘欢看来,歌词是音乐的“灵魂锚点”——旋律可能让人一时上头,但真正能让人记住一首歌、甚至影响一代人的,永远是词。比如罗大佑的童年:“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天”,多少80后听到这句,脑子里的夏天立刻就有了模样;比如许巍的蓝莲花“没有什么能够阻挡,你对自由的向往”,这句词从唱到现在,成了多少人的精神口号。

刘欢的“挑剔”,其实是在跟这个“快餐时代”较劲:他希望大家不要只满足于“耳朵舒服”,而是愿意停下来,听听歌词里的故事、情绪和思考。他常说:“我做过最骄傲的事,不是唱了多少歌,而是让几个年轻的创作者明白——写词不是填格子,是要把心里的话掏出来,擦干净了给人看。”

下次再看歌手,当刘欢又皱着眉说“词”的时候,别急着觉得他“严格”。这位在乐坛滚了快40年的“老炮儿”,不过是守着最朴实的道理:音乐是时间的艺术,而歌词,是这台艺术里最有温度的部分。毕竟,能传一辈子的歌,从来不是靠魔性旋律,而是靠那些能戳进人心窝子的字——你说对吧?