提起刘欢,乐迷想到的总是好汉歌里的豪迈、弯弯的月亮里的深情,或是音乐选秀节目中那个戴着黑框眼镜、点评一针见血的“刘老师”。但在他诸多的音乐身份里,还有一个少为人知的“鼓乐迷”——他曾不止在公开场合强调:“中国传统音乐里,鼓是骨头,没有鼓,音乐就软了,站不住。”这话带着老北京胡同里的直爽,却藏着对中国音乐本质的深刻洞察。

一、从“台上三分钟”到“台下十年功”:刘欢与鼓乐的“不解之缘”

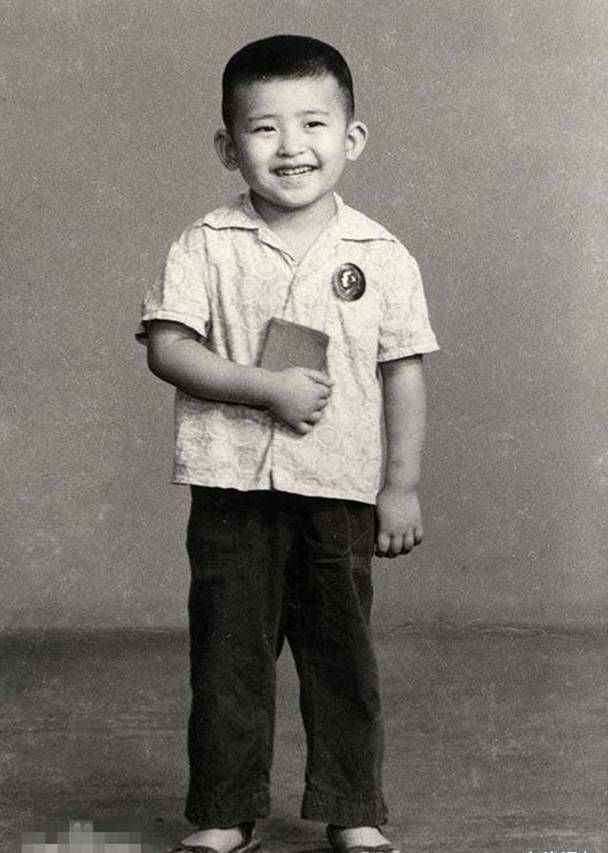

很多人不知道,刘欢打小在京城长大,胡同口老艺人的梆子鼓、庙会上的舞狮鼓,是他童年最熟悉的“背景音”。后来学音乐、搞创作,他才发现这些“粗犷的鼓点”里藏着大学问。有一次在后台看陕北安塞鼓队表演,几十个鼓手赤着胳膊,鼓棒翻飞间黄土飞扬,鼓声像惊雷一样砸在胸膛上,他当场红了眼眶:“那哪里是打鼓?那是把黄土高原的精气神都敲出来了!”

后来做中国好声音,有位选手带了段苏州评弹的鼓书,唱得清秀,但鼓点软塌塌的。刘欢没直接批评,而是拿起鼓槌,在板凳上敲了段节奏:“你看,评弹的鼓要像‘雨打芭蕉’,既要轻,又要有力,得让鼓声跟着唱词的气走,像骨连着筋一样。”选手愣住了,台下观众却频频点头——原来这位“国民导师”不仅懂流行,更把传统鼓乐的“门道”刻进了骨子里。

二、“鼓乐不是‘热闹’,是‘说话’”:刘欢眼中的鼓乐之魂

为什么刘欢总说“鼓是骨头”?在他看来,鼓乐在中国音乐里从来不是单纯的“节拍器”,而是“会说话的乐器”。

“你去听山西绛州鼓乐秦王点兵,鼓点像不像千军万马?‘咚咚锵’是将军令,‘哒哒哒’是马蹄声,最后‘轰’的一声,是战旗擂动!”刘欢在一场文化讲座里比划着,“这哪里是打鼓?这是在讲一个历史故事啊!还有京剧里的板鼓,‘慢板如诉,快板如奔’,演员的唱、念、做、打,全靠鼓师手里的鼓槌带着节奏。鼓手是‘导演’,音乐是‘戏’,缺了鼓,这戏就散了。”

他甚至拿中西方音乐做对比:“西方交响乐靠和声织体,像一张网;中国传统音乐靠单线旋律,像一根藤,而鼓,就是藤上的‘骨节’,让音乐有棱有角,有起有伏。没有鼓,民乐就像没放盐的菜,寡淡无味。”

三、当“老鼓点”遇上“新潮流”:刘欢的“鼓乐传承经”

这些年,传统音乐总被说“过时”,年轻人爱流行、爱电子乐。但刘欢偏不信邪,他要做“鼓乐的翻译官”。

在国乐大典里,他带着年轻民乐手改编将军令,把古筝、琵琶和电子鼓结合,鼓点还是老鼓点的骨架,却添了摇滚的躁动。结果视频在网上爆了,90后评论:“这才是中国版权力的游戏BGM!”他笑着说:“鼓乐从来不是老古董,它是活的。就像老北京炸酱面,祖传的酱方子,也能拌上现代的蔬菜丝,照样香。”

更让人没想到的是,他还拉着女儿一起玩鼓。有次家里聚会,他摆上腰鼓、花盆鼓,教女儿敲打茉莉花的节奏。女儿一开始觉得“土”,敲着敲着却入了迷:“爸爸,这鼓声像不像心跳?原来老祖宗的音乐这么酷!”刘欢说:“这就是传承啊,不是非要让孩子背曲谱,而是让他们摸摸鼓,听听声,让这‘骨头’里的劲儿,一代代传下去。”

四、回到最初的问题:刘欢为何如此“执着”于鼓?

或许答案就在他的音乐观里。“音乐不是摆设,是要‘立’起来的。”刘常说,“鼓乐就是音乐的‘立’——它有力量,有根,有中国文化的魂。我们这一代人,有责任把根留住,别让年轻人在外来的音乐里,找不到自己的‘骨头’。”

下次再听到鼓声,不管是庙会的喧闹,还是街头的快闪,不妨静下心来听听:那“咚咚”的声响里,藏着黄土高原的粗犷,江南水乡的婉转,千年的故事,和中国人骨子里的骄傲——毕竟,能敲响千年的鼓,从来就不是“乐器”,是一个民族的“心跳”。